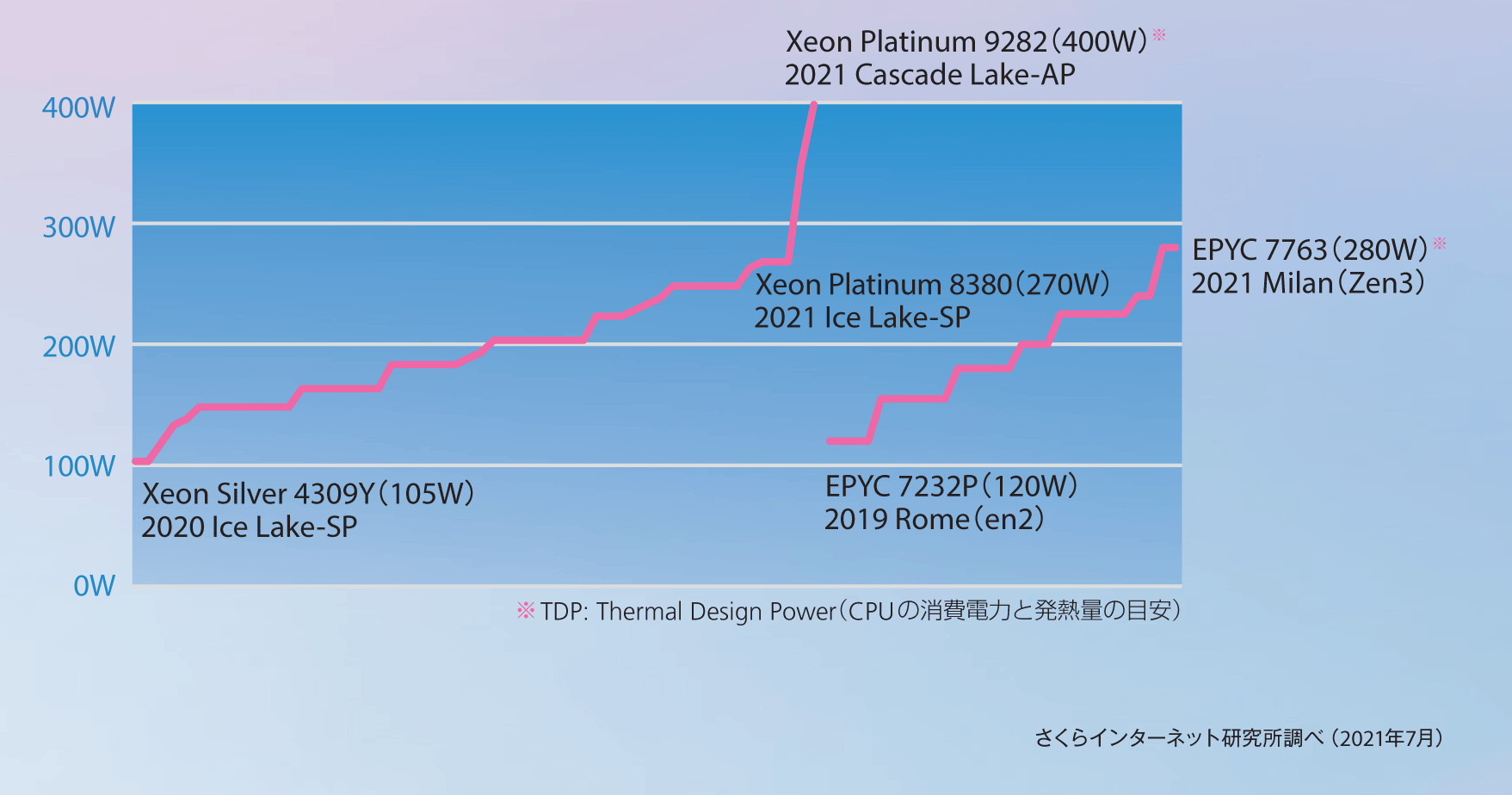

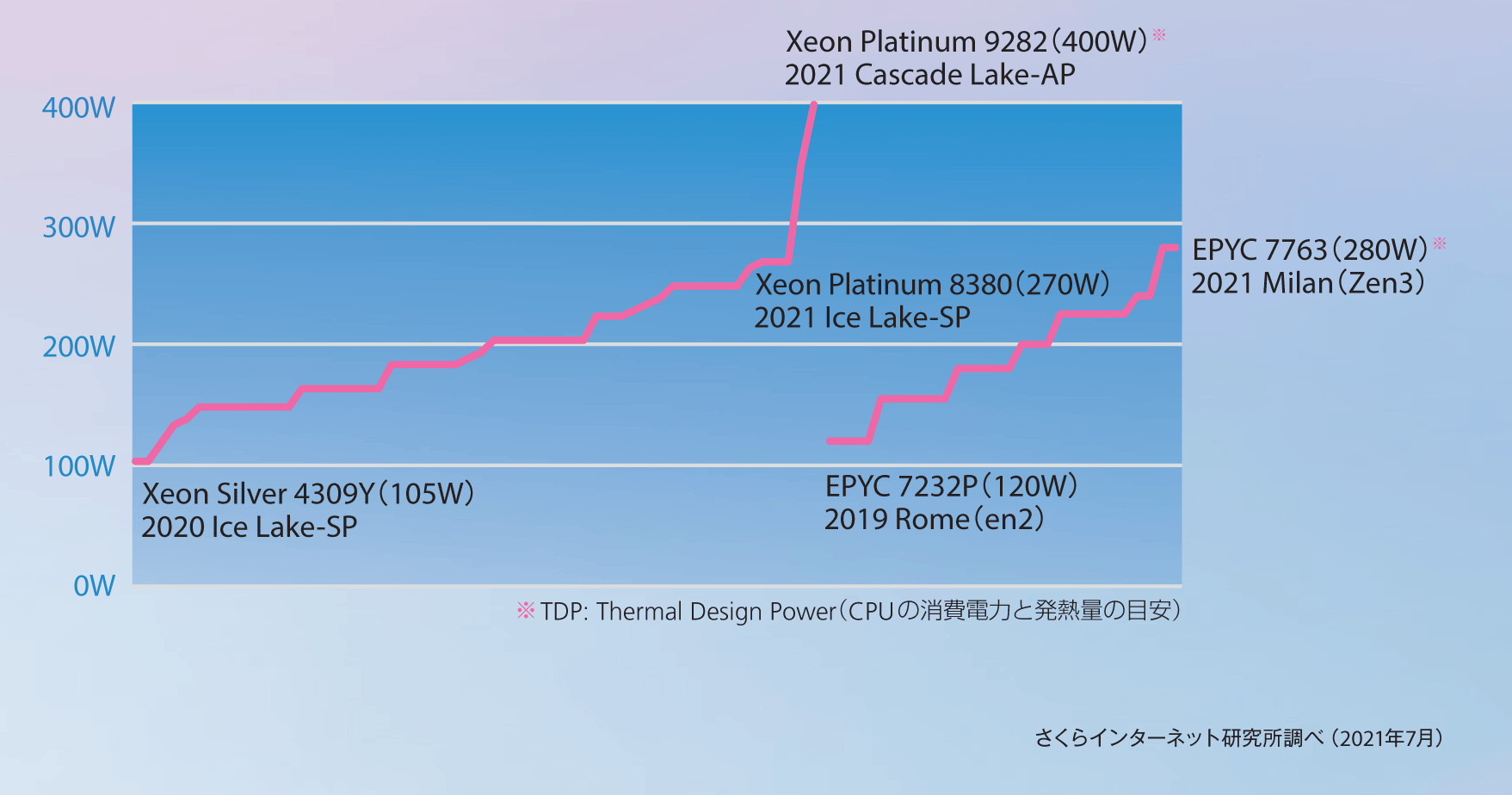

今回は、クラウドコンピューティングを支えるデータセンターで起きている「サーバの熱密度と冷却性能」の「いまとこれから」を紹介します。近年、CPUは半導体集積率の向上や複数のチップを1つのパッケージに集めるMCM(Multi-ChipModule)化など、さまざまな面で高集積化が進んでいます。一般的には1つのCPUパッケージの熱密度が400Wを超えることは少ないと言われていましたが、その様相も少し変化してきています(図1)。

図1 CPUの消費電力のあらまし(2021年7月現在)

標準化団体の1つであるOCP(Open Compute Project)では、GPUやCPU、FPGAなどを1つのパッケージにまとめてゆく「Open Domain-Specific Architecture」という概念が提唱されており、今後も計算機環境の熱密度は増加傾向にあるのでは、と筆者は感じています。

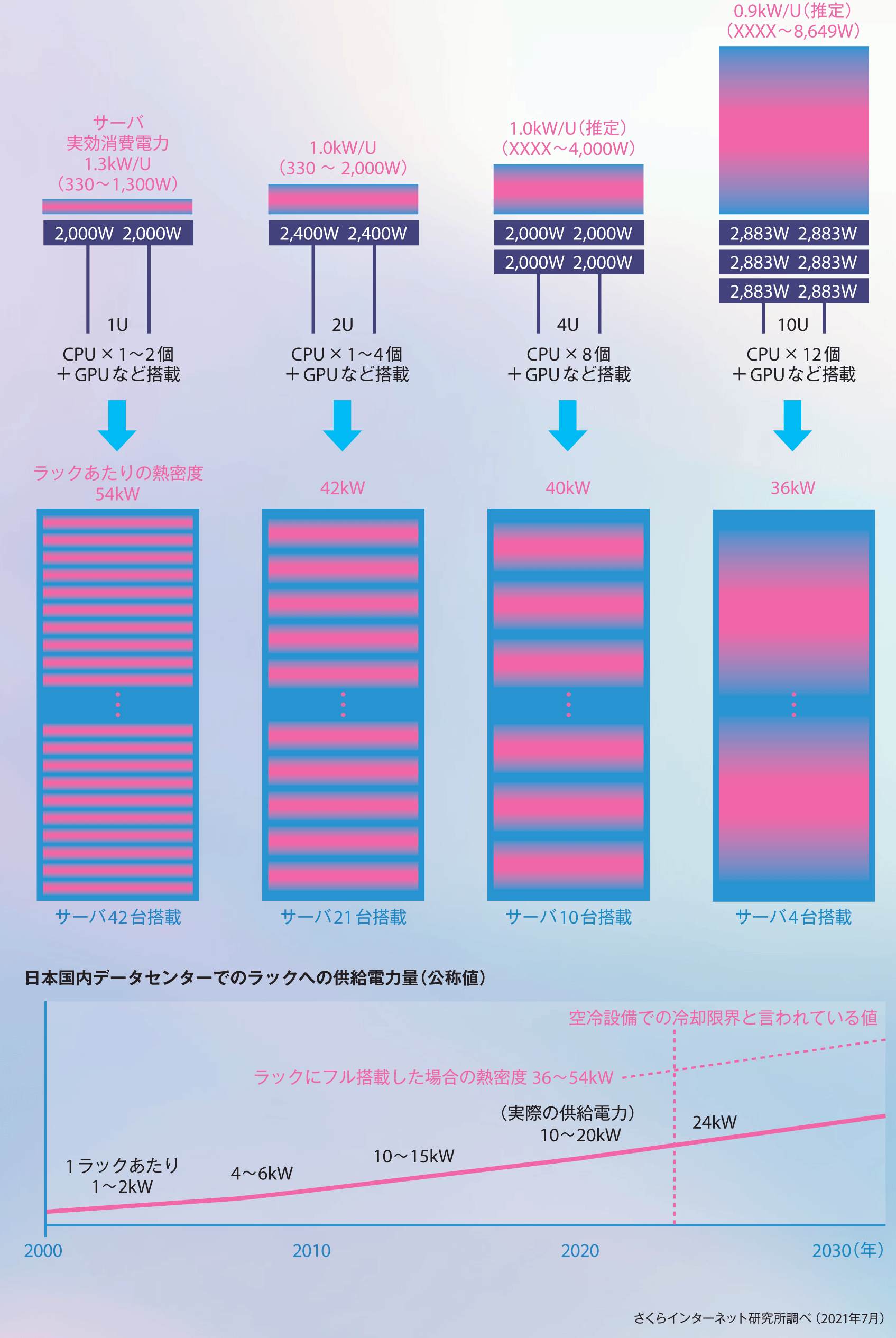

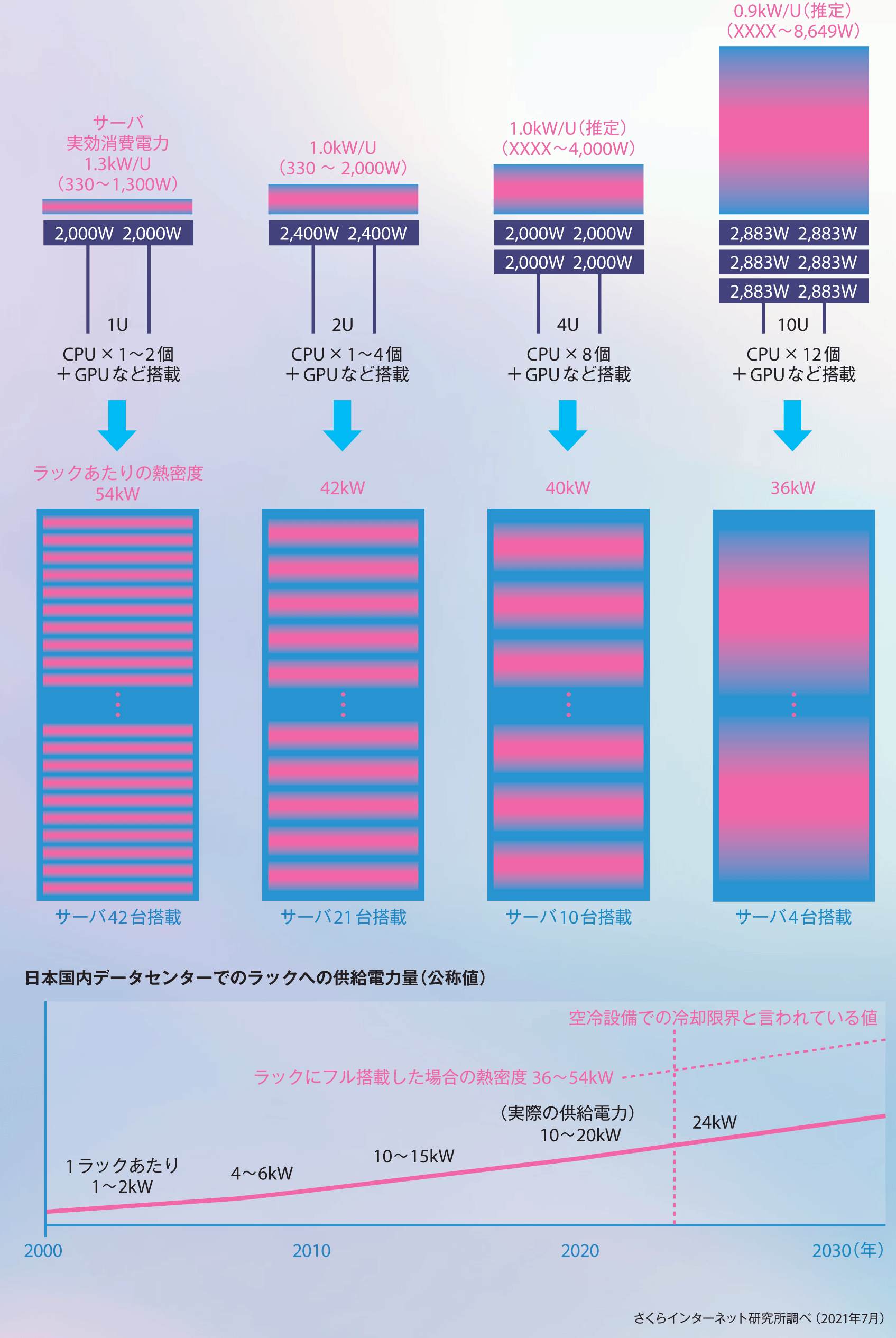

ふたたびデータセンターに目を移すと、昨今のサーバの消費電力増加傾向に驚きます。現在、1Uのサーバに搭載されているPSU(Power Supply Unit:電源ユニット)は最大で2,000Wで、計測されている実効消費電力も最大1,300Wほどあります。これをデータセンターにある19インチラック(42U)へ無思慮に収容すると、ラックあたりの熱密度は54kWを超えます(図2)。

図2 サーバ実効消費電力/最大消費電力とラック収容率の乖離(2021年7月現在)

日本国内で先端的なデータセンターでもラックあたりの供給電力量や想定冷却性能は10kW付近であり、これを大きく逸脱するサーバを収容するのは、ほぼ不可能です。CPUを直接水で冷やす水冷方式や、サーバを液体に浸して循環冷却する液浸方式など、さまざまなサーバの冷却方式が世の中に存在していますが、いまのところ従来どおりの空冷空調に代わり、大規模導入される状況には至っていません。今回読者のみなさんにご覧いただいたとおり、半導体の高集積化とサーバの熱密度増加傾向とデータセンター冷却設備の乖離は、埋まらない溝として今後も続いていきます。これらの課題が解決されるクラウド環境の大きな転換が、近年には起こるであろうことを筆者は期待しています。