学習している内容や日々の考え事など、さまざまな情報を入力しながら自然に整理していくパーソナル・

しかし便利ではあるものの使い方が難しかったり、マニアックな設定が要求されたりするPKMツールが多い中、高機能なのに簡単に利用できるRemNoteが、最近モバイルアプリも登場して頭一つ抜けた存在になってきたように思います。そこで本稿では初心者向けにRemNoteの使い方の紹介を通して、PKMの基本的な考え方について深めてみます。

情報が複雑になってきたら、ツールも進化しなければいけない

忘れてしまっては困ることがあると、私たちはメモをとります。買い物でそろえるもの、テレビで耳にしたお得な情報、来週の予定、ちょっとした考え事。どんなことであっても私たちはメモをとります。

手段は紙でもスマートフォンでも変わりません。ふだんは意識しないほど当たり前の行動ですが、メモを残すおかげで、私たちは記憶にたよらずに情報を未来の自分に渡せるのです。

それでは情報がもっと複雑になり、量が多くなってきたらどうでしょうか? 難しい専門書を読んでいる場合、資格試験の勉強をしている場合、あるいは自分でもまだ結論に達していない考え事を巡らせているといった場合。

このようなときも、わたしたちはメモを使います。しかし先ほどまで使っていた簡単な書き付けではもう足りないかもしれません。大学ノートやレポート用紙、あるいはパソコンの上でツールを使った情報整理が必要になってきますし、過去に書いたメモを上手に活用できる仕組みが大切になってきます。

こうしたときに強い味方になってくれるのが、近年盛り上がりを見せているPKMツールです。

PKMツールの力の源「バックリンク」

PKMツールに求められるのは

そして近年人気が集まっているRoam Research、Obsidian、LogSeqなどといったツールはもう一歩進んだ考え方で思考をアシストしてくれます。その代表例が

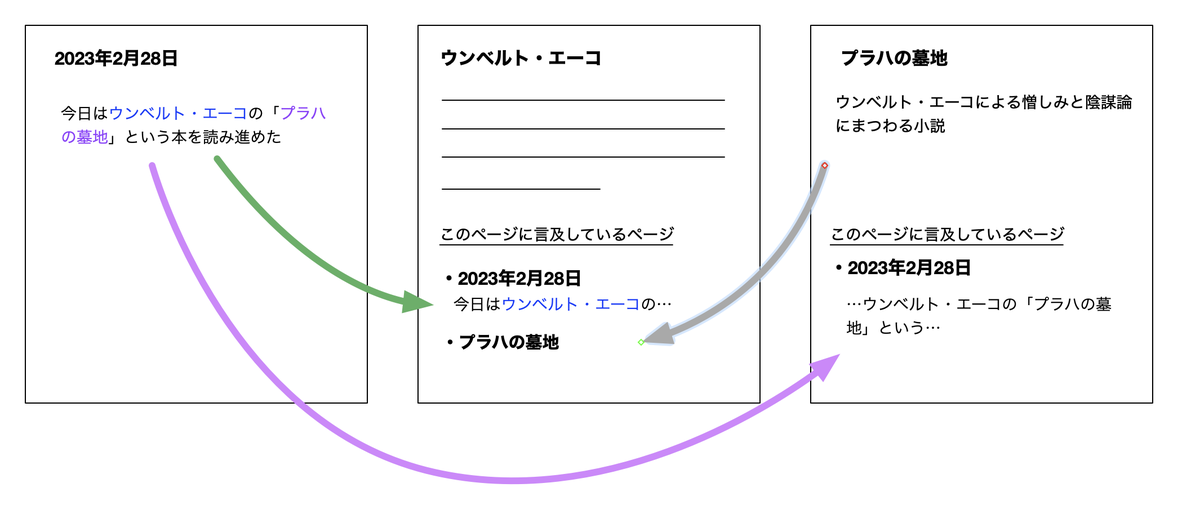

たとえばウンベルト・

ある日、随分とエーコの本を読んだので彼について考えをまとめることにとしたとしましょう。そこで上図の真ん中のような

本の名前

このように過去の言及が自然にリンクされていくので使えば使うほど情報の網目が緊密になっていくところが、バックリンク機能の魅力です。こうしたリンクがあると、過去にわたしが

入力している情報を苦労して整理したり、手間をかけてリンクを記述したりしなくても、過去の蓄積が勝手に検索されて情報と情報の関連付けが自然に生まれる。これがバックリンクの力なのです。

人気のPKMツールと難点

このバックリンクの機能はRoam Research、LogSeq、Obsidianなどといった人気のPKMツールでどれも利用できますし、多少ぎごちない形ではあるものの、NotionやEvernoteでも利用可能になりました。

あとは、Markdown形式で文章を書き留めるタイプのツールかアウトライン形式なのか、タグ機能や情報の検索機能の使い方など、細かい部分でそれぞれの特徴や利点がありますので、好みのツールを使うと良いでしょう。

ただし、いくつかの難点もあります。ObsidianやLogSeqといったツールはMarkdownファイルの上に構成されていますので画像などの添付ファイルの扱いが少し面倒ですし、ツールに対する深い理解が求められる傾向があります。Evernoteのように、よくわからなくても触っているだけでなんとなく利用できる手軽さはありませんし、ツール自体を学ぶためのハードルは高めです。

また、オープンソースで開発されているので将来にわたって安心である反面、クラウド上でデータを同期させたりするのが手間であったり、モバイルアプリがまだ洗練されていないケースもあります。

そこでPKMツールの初心者には、相対的にマニアックなこれらのツールよりも、さまざまなPKMツールのいいとこ取りで機能も安定しており、モバイルアプリの品質も高くておすすめなものが求められます。それがRemNoteなのです。

RemNoteを始めてみよう

さっそくRemNoteを始めてみましょう。RemNoteのウェブサイトにアクセスすると、GoogleアカウントあるいはAppleアカウントですぐに利用を開始できますし、メールアドレスでアカウントを作成するのも可能です。

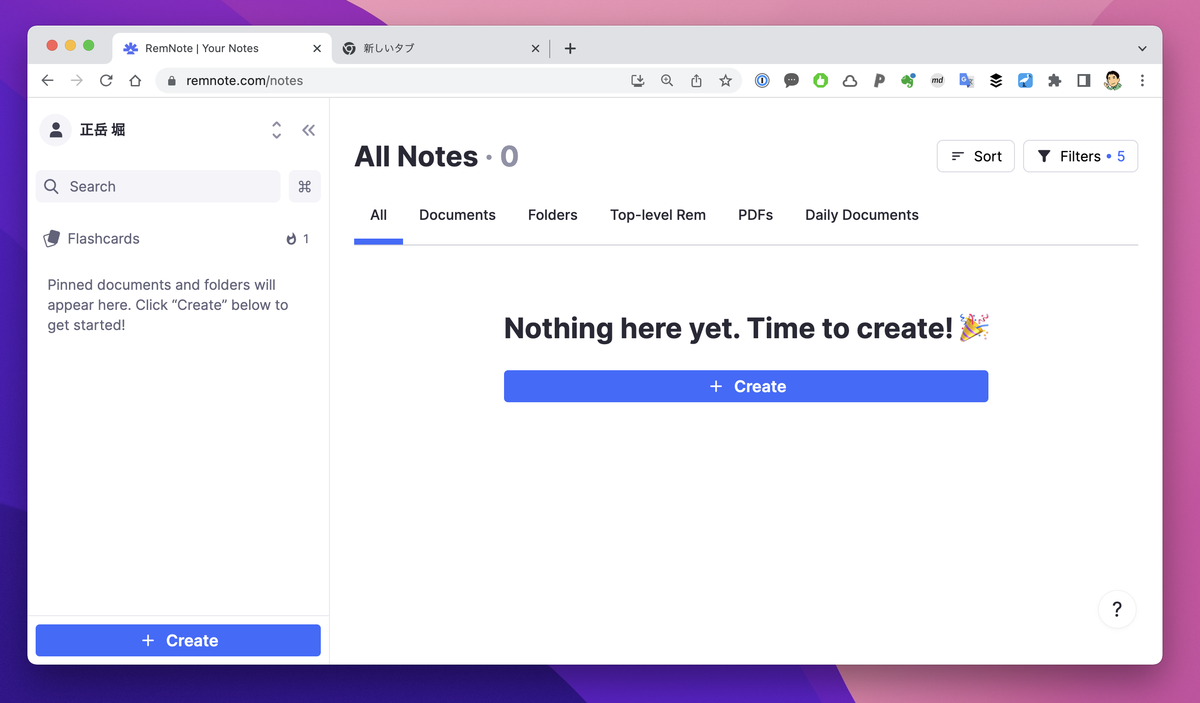

ログインすると、操作を教えてくれるいくつかのチュートリアルが表示されるはずです。英語で書かれていて少し面倒ですが、真似をしてみるとおおよその操作方法が理解できるようになります。ここではチュートリアルが終わったものとして、空になったRemNoteを使ってみましょう。

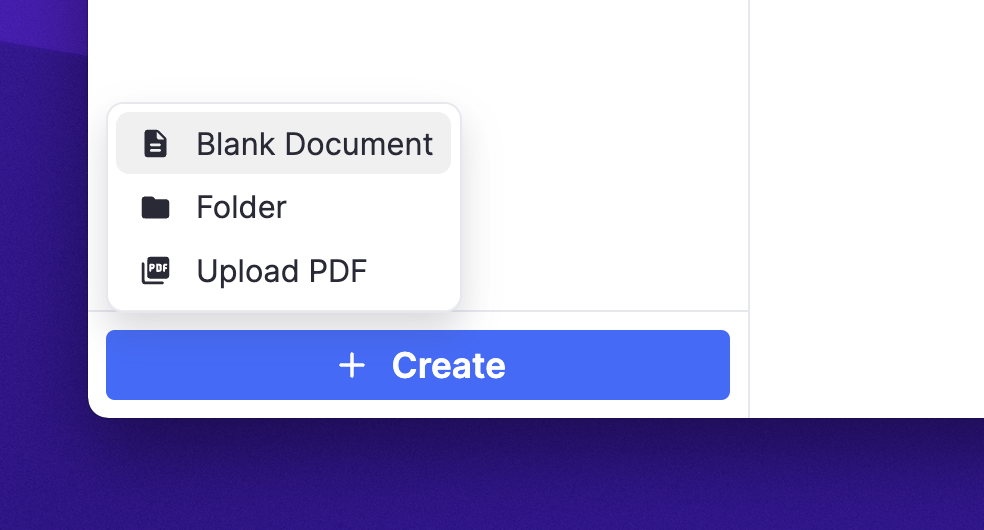

最初はこのように、一つも文書がない状態ですが、左下の

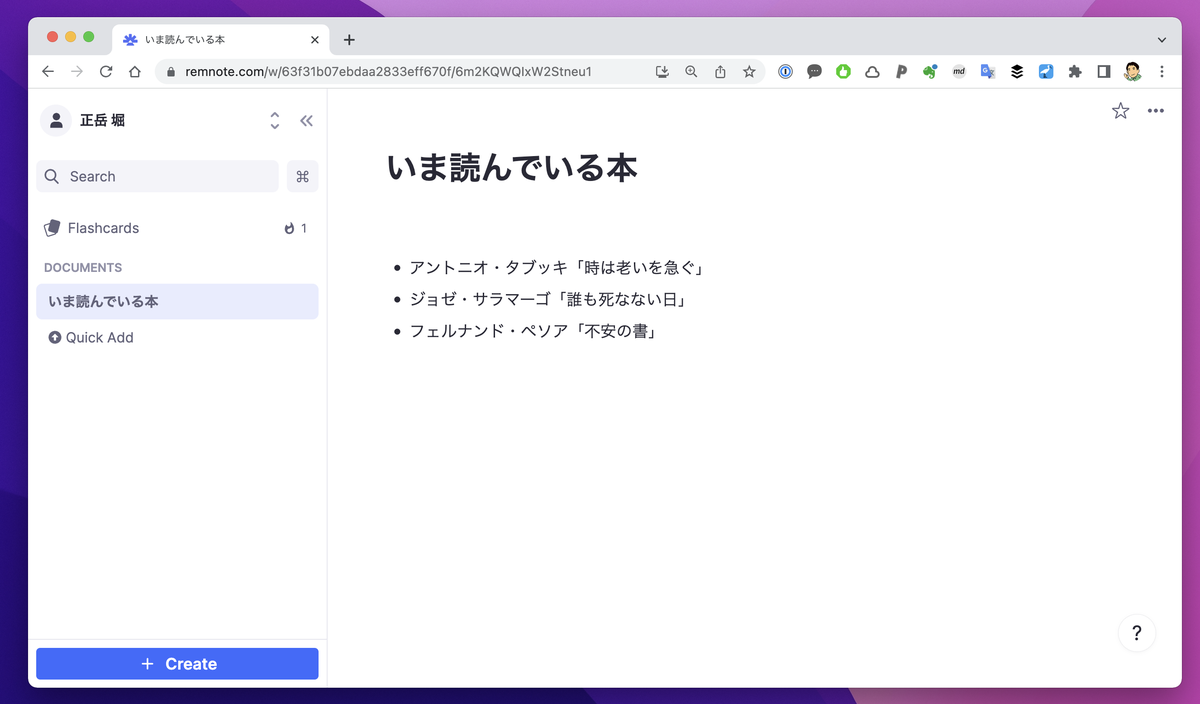

たとえば

すると、このように表題を設定し、文章をインデント付きのアウトライン形式で書き留められます。RemNoteはRoam ResearchやLogSeqと同様、箇条書きで考えをかきとめていくツールです。

ひとまずは、Enterキーで新しい項目を作ること、TABキーでインデントを増やしたり、Shift+TABでインデントを戻したりできることを確認してみましょう。

箇条書きで考えをとらえるコツ

いきなり考え事をアウトライン形式で記述しようとしても最初は戸惑いのほうが多いはずです。使い始めの頃はあまり複雑なメモは目指さずに、単純な箇条書きを作るのに集中してください。

するとやっているうちに、

あるいは最初に

これが、アウトライン形式で記述する際の

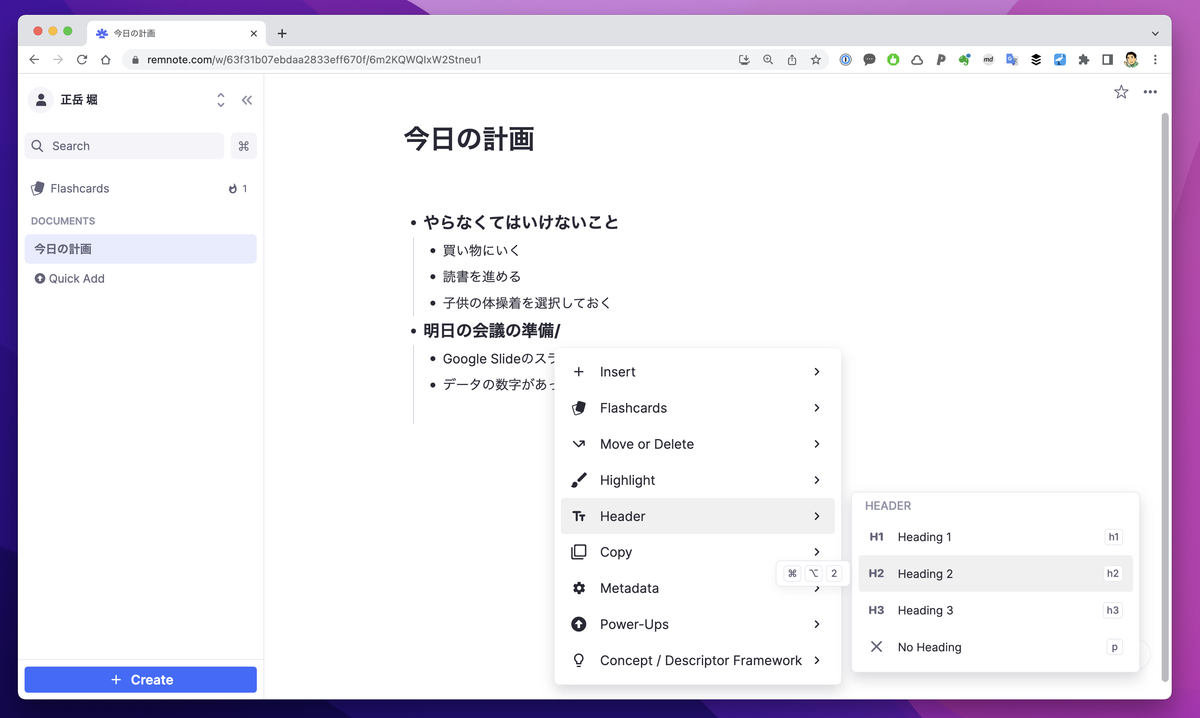

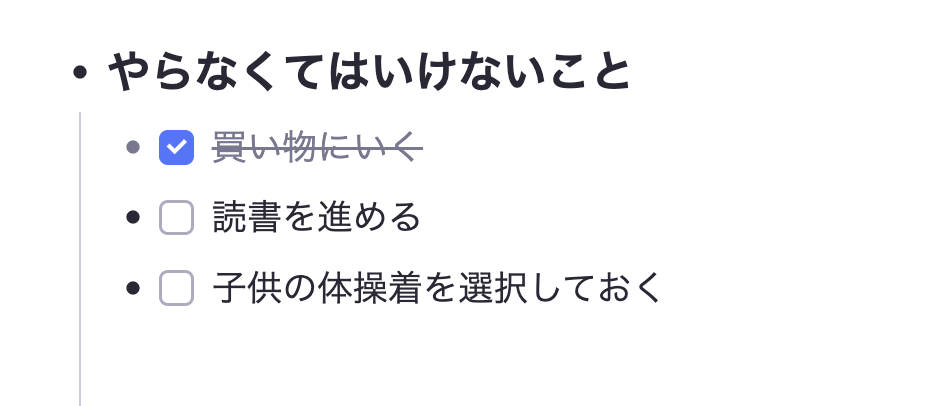

見た目を変えるのももちろん可能です。/」

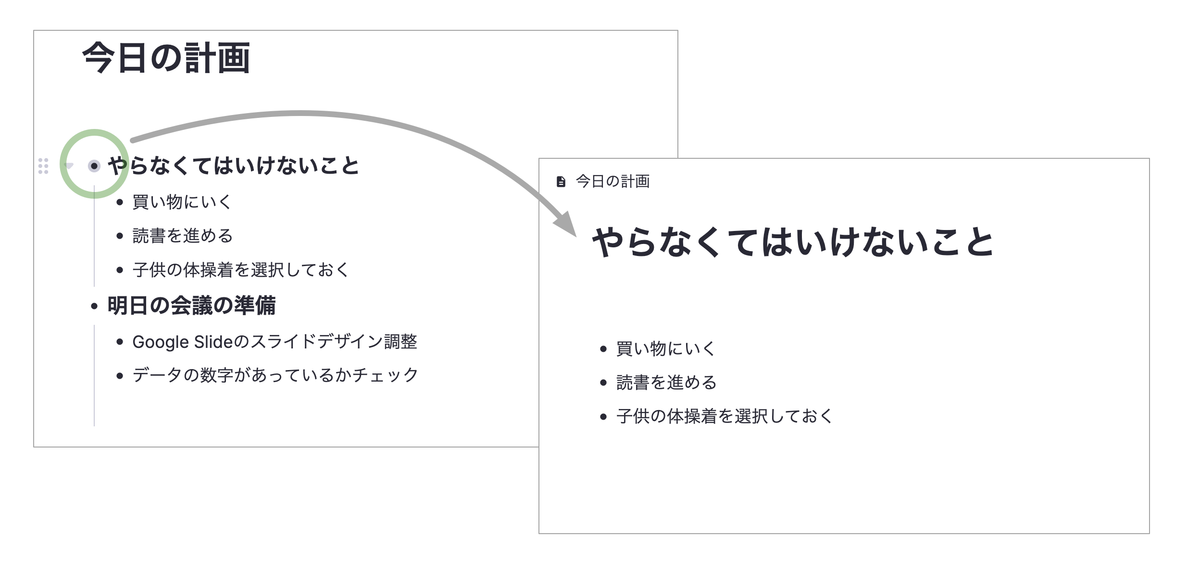

また、それぞれの箇条書きのバレットと呼ばれる黒丸をクリックすると、その項目が表題になったページに飛べます。例えるなら、ある時は

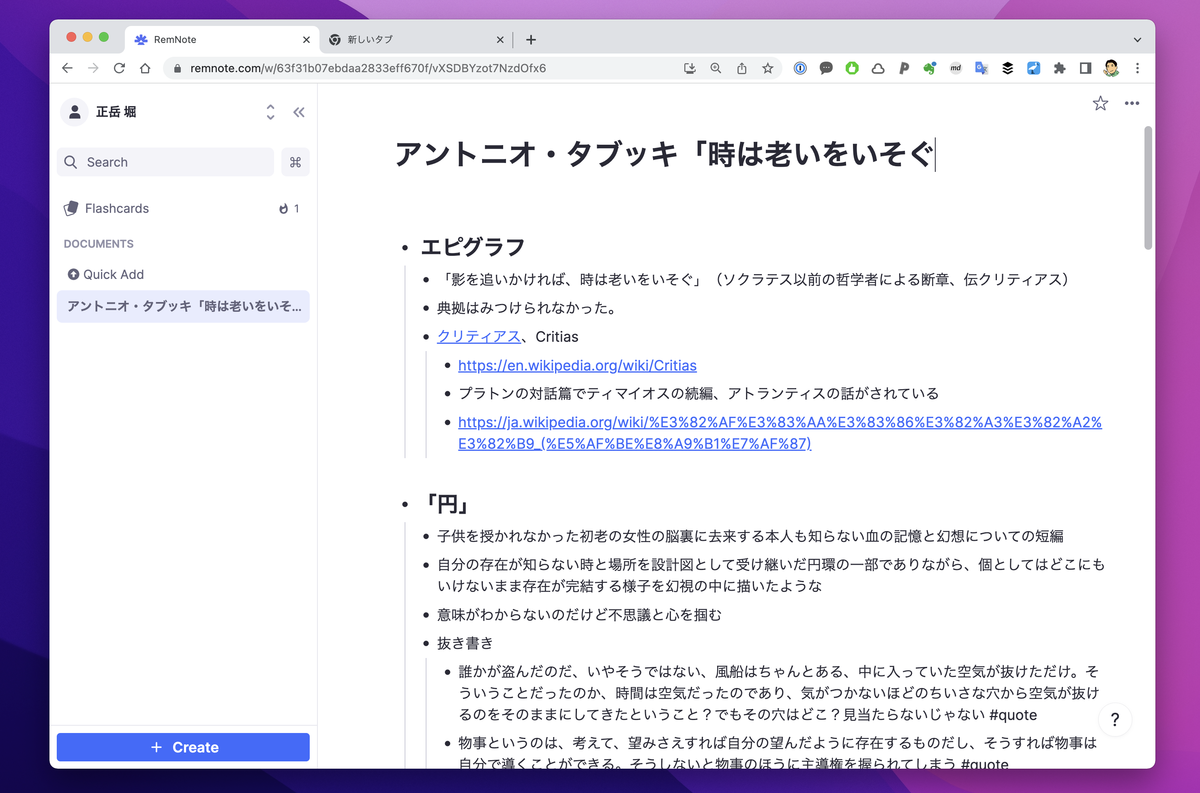

たとえば私がとある作家の短編の読書メモをとった時は次のような形になりました。関連リンクや、メモ、思いつきといったものが見出しのもとに集約されています。

これで私があとでこのメモをもう一度見る時は、

考えがもっている構造を文章でとらえるよりも、リストを使って見た目で分かる形に整えていくのが、アウトライン形式のメモのとり方です。

コマンド入力とリッチテキスト

RemNoteでは文字を入力するだけではなく任意の場所に画像ファイルを埋め込んだり、機能をもった文章を作ったりできます。

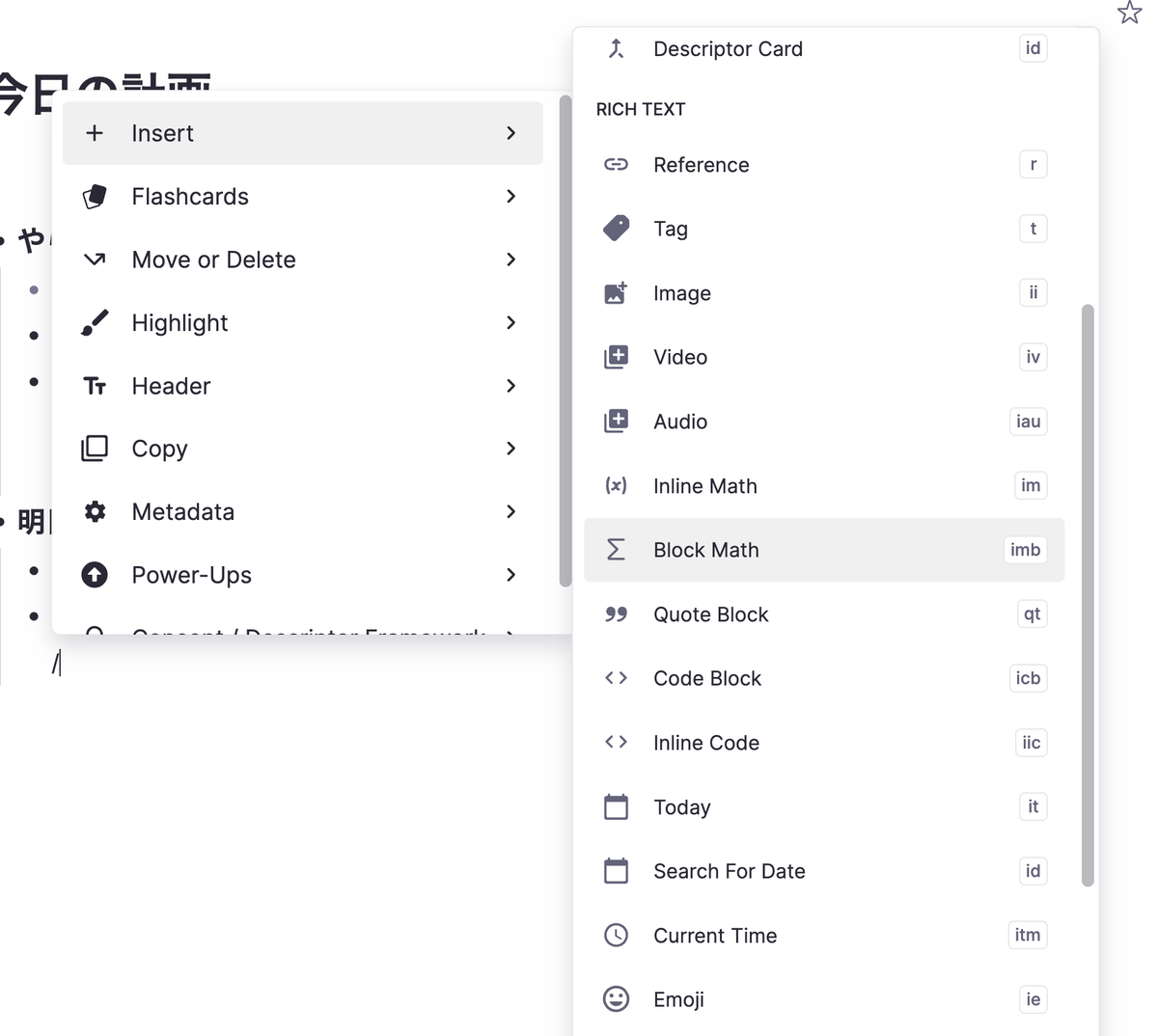

たとえば

また、Notionなどでもおなじみの/」

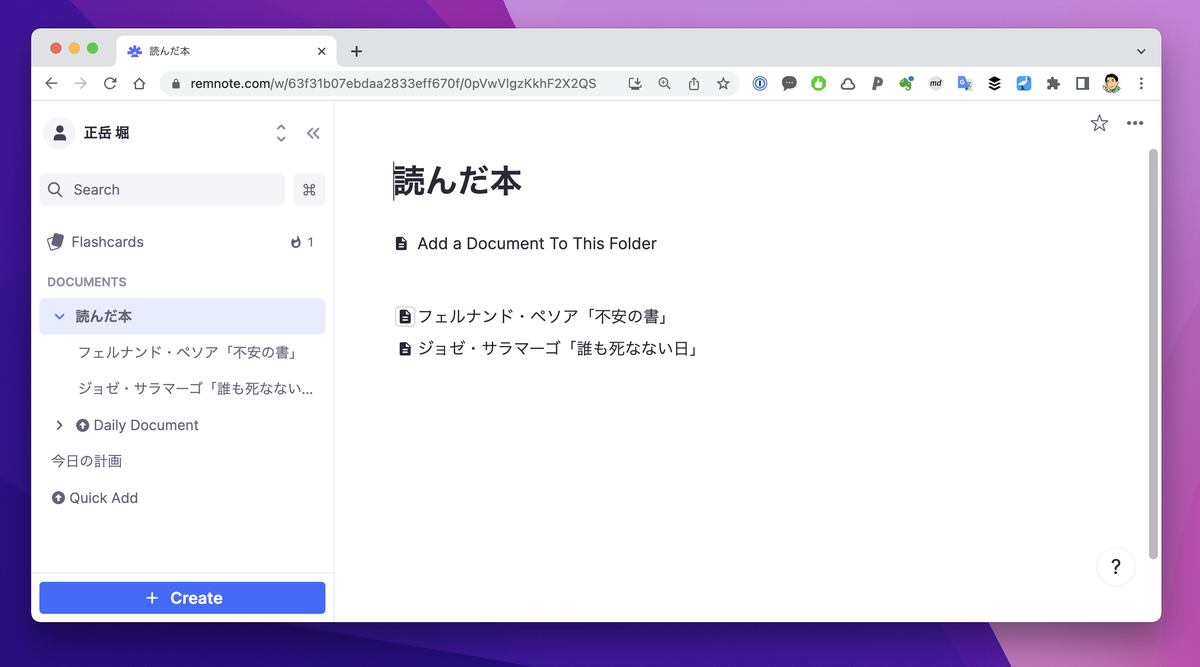

フォルダで似たような文書を整理する

文書を作ってみたら、次はフォルダを作ってみましょう。RemNoteではフォルダも文書のように扱えますが、

たとえばここでは

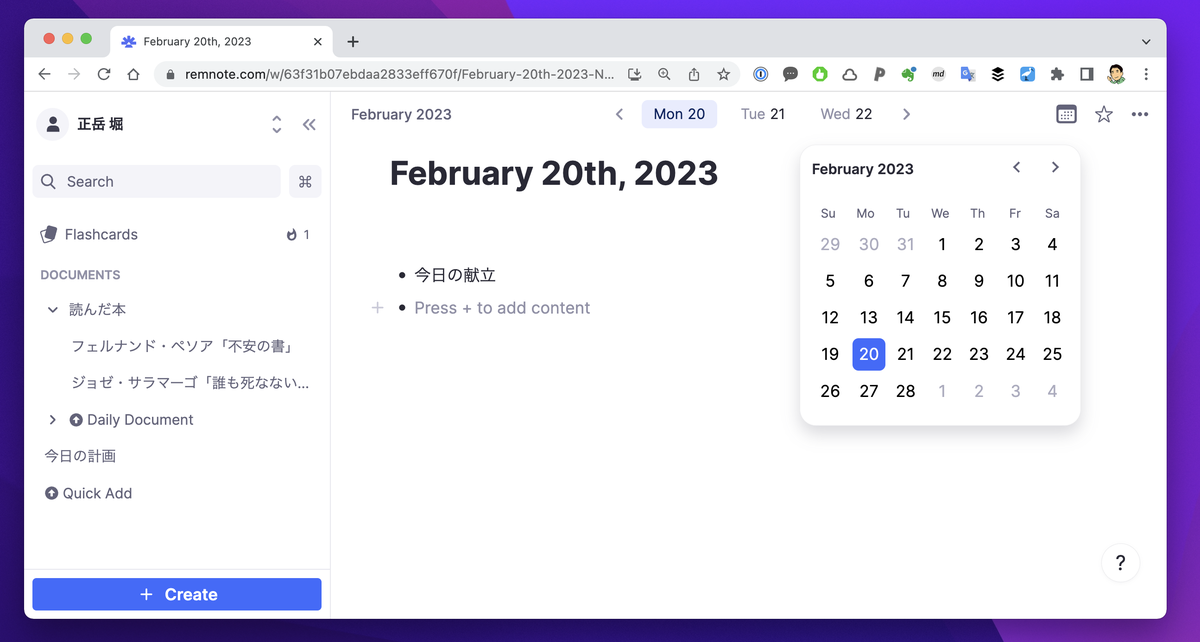

また、RemNoteの特殊なフォルダに日付フォルダがあります。任意の場所で

これは一日に一つの文書が格納され、カレンダーで前後関係を追えるフォルダで、ふだんのメモを残すのに最適な場所です。ふだんはDaily Noteに雑多なメモを残し、体系立った情報は個別のフォルダ内に文書でまとめていくといった使い方ができます。

リンクを張ってみよう

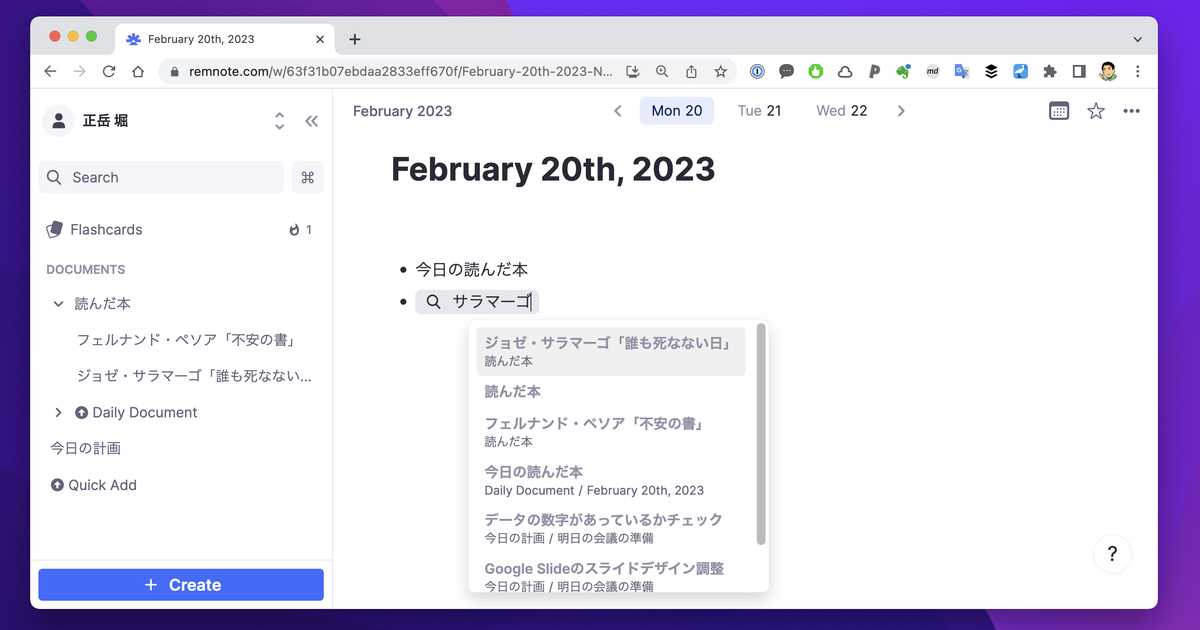

さあ、これで複数の文書が作れるようになりましたので、RemNoteの文書の間にリンクを張ってみましょう。たとえば日記として使っているページから、先ほど

リンクを作るには、/」r」

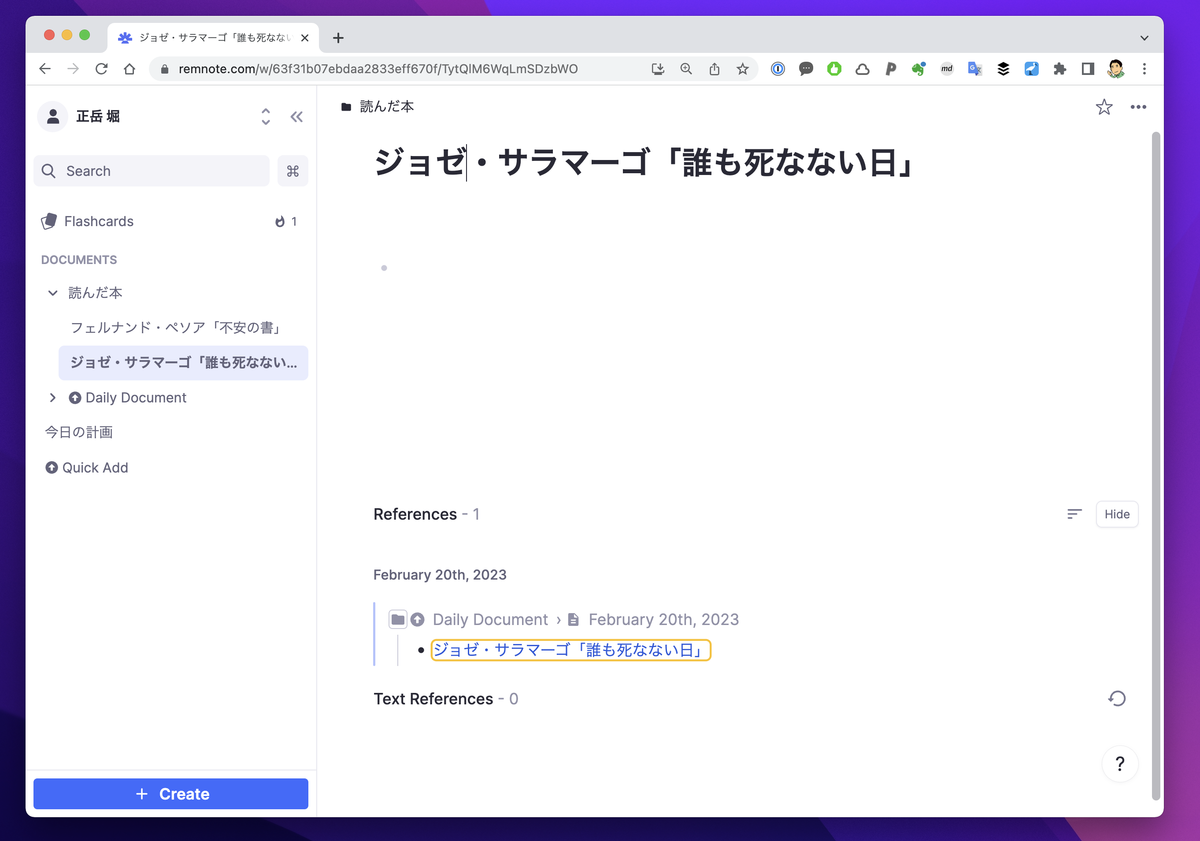

リンクを作ってから、先程つくった本のページにいってみると、たしかにレファレンスの部分に日記からのリンクが見えています。これで、RemNoteを使ってバックリンクが作れるようになりました。

RemNoteはバランスの取れたPKMツール

RemNoteを一通り使ってみると、まるでEvernoteやNotionと同じような、洗練された動作をしているのがわかると思います。

情報はすべてクラウドで保存されていますし、必要に応じてオフラインで作業も可能です。また今回はブラウザ上ですべての作業をおこないましたが、Windows版、macOS版、iOS版、Android版のアプリも用意されていますのでどこでもRemNoteの情報にアクセスできるのは魅力です。

RemNoteは基本的には無料で利用できますが、ファイルのアップロードや一部の機能は制限されています。まずは無料で利用を開始してみて、慣れてみるとよいでしょう。

今回ご紹介した内容は、まだRemNoteの機能の一部を触ったに過ぎません。RemNoteには記憶を定着させるフラッシュカード機能や、PDFに対する注釈機能など、ブラウザ拡張機能をつかったウェブページへの注釈など、学習や研究で利用できる奥深い利用の仕方もあります。

次回以降ではこうしたRemNoteのさらに高度な使い方と、PKMツールとして使いこなすための考え方についてご紹介していきたいと思います。