この連載はOSSコンソーシアム データベース部会のメンバーがオープンソースデータベースの毎月の出来事をお伝えしています。

この

オープンソースカンファレンス 2025 Kyotoでセミナー実施〔連載10周年記念プレ企画〕

10周年を記念して、オープンソースカンファレンスの場をお借りして企画イベントを考えていますが、秋の開催回

データ活用がデジタル変革

1ヵ月前になりましたが、登壇者や発表内容など、大急ぎでとりまとめています。OSSコンソーシアムのWebサイトや、OSC京都のプログラムページで、近日中に詳細をお知らせできる見込みです。関西の方や、OSC京都に参加をお考えの方は、私たちのセッションにご参加ください。

[MySQL]2025年6月の主な出来事

6月はMySQLサーバーのバージョンアップはありませんでした。第118回の締め切り後の5月27日に、HeatWaveで使われるMySQLサーバーとHeatWaveクラスターのバージョンが9.

Amazon RDSからHeatWave MySQLへのマイグレーション

HeatWaveに関連したセミナーとして、Amazon RDS for MySQLからHeatWave MySQLへのマイグレーションをテーマにしたウェビナーが6月11日に開催されました。Amazon RDS for MySQLはMySQLのコミュニティ版をベースとしたクラウド・

このウェビナーでは、MySQLの長年にわたるパートナー企業でもある株式会社スマートスタイルのエンジニアが登壇し、実際にネットワーク設定やデータのコピーなどを行いながらマイグレーション方法を解説していました。講演の模様は、近日中にHeatWaveのオンデマンド・

また、以降の手順を整理した無料のAmazon RDS for MySQLからHeatWave MySQLへの移行ガイドもダウンロードできるようになっています。

OCIのAlways FreeサービスでのHeatWave GenAI利用

OCI

HeatWaveもこれまでAlways Freeサービスの一環として利用可能でしたが、6月からHeatWaveの生成AI機能であるHeatWave GenAIも無料で利用可能となりました。これでHeatWaveの全機能がAlways Freeサービスとして無料で利用できる形となっています。無料利用できるスペックやデータ量などは以下の通りです。

- スタンドアロン構成1インスタンス

- MySQLサーバー:1ECPU

- データ用ストレージおよびバックアップ用ストレージ:各50GB

- HeatWaveノードのメモリサイズ:16GB

- HeatWave Lakehouse用オブジェクトストレージ:10GB

OCIのAlways Freeサービスで利用できるサービスやリソースの上限などは、マニュアルを参照してください。

Always Freeサービスで利用できるHeatWave GenAIでは、HeatWaveクラスターに内蔵されたLLM

MySQL 9.3.1での改良点

コミュニティ版などの提供はありませんが、HeatWaveで利用できるMySQLサーバーとして9.

下記はマニュアルにも記載されている非同期タスクの実行例です。

mysql> CALL mysql_tasks.execute_prepared_stmt_async(

'CREATE TABLE flight_from_US SELECT * FROM flight WHERE `from` IN (SELECT airport_id FROM airport_geo WHERE country="UNITED STATES")',

'airportdb',

'Create table for flight from US',

'{"country":"US"}',

@task_id

);

最初の引数は非同期で実行するSQL文、以降は対象のスキーマ、タスク名、SQLで使用するデータ

HeatWave 9.3.1での改良点

HeatWave GenAIがサポートするIn-Database LLMのリストが更新されています。

- llama3.

2-3b-instruct-v1 (デフォルト) - llama3.

2-1b-instruct-v1 - llama3.

1-8b-instruct-v1 - mistral-7b-instruct-v3

ベクトル埋め込み用のモデルは9.

HeatWave Lakehouseの改良では、Parquetファイル内で同じ値が繰り返し現れる場合などに効率的な表現が可能となっており、そのようなエンコードが行われているファイルのロードも可能となりました。また、SQL文の実行結果を改行区切りJSONファイル

[PostgreSQL]2025年6月の主な出来事

前々回にお知らせをしたPostgreSQLエンタープライズ・

PostgreSQLエンタープライズ・コンソーシアムの成果報告セミナー

国内の有力企業が集まって共同でPostgreSQLの普及・

セミナーでは、技術部会の3つのワーキンググループ

バージョン間の性能比較

このセミナーは開催済みで見逃し配信はありませんが、発表されたスライド資料はセミナーのWebページで公開されています。また、技術部会の各WGでは、セミナーには納められなかった内容も含めた成果報告書をまとめていますが、この成果報告書の公開には少々時間を要することが通例です。気長に待っていただければと思います。

以下に、各々の発表の概要と気になったポイントを紹介します。

- 新技術検証ワーキンググループ

(WG1) :バージョン間性能比較 - 毎年恒例となっているPostgreSQLの新旧バージョンの性能測定を実施しています。今回の発表では、PostgreSQL 16と17のメニーコアCPUにおける性能検証の結果が報告されました。

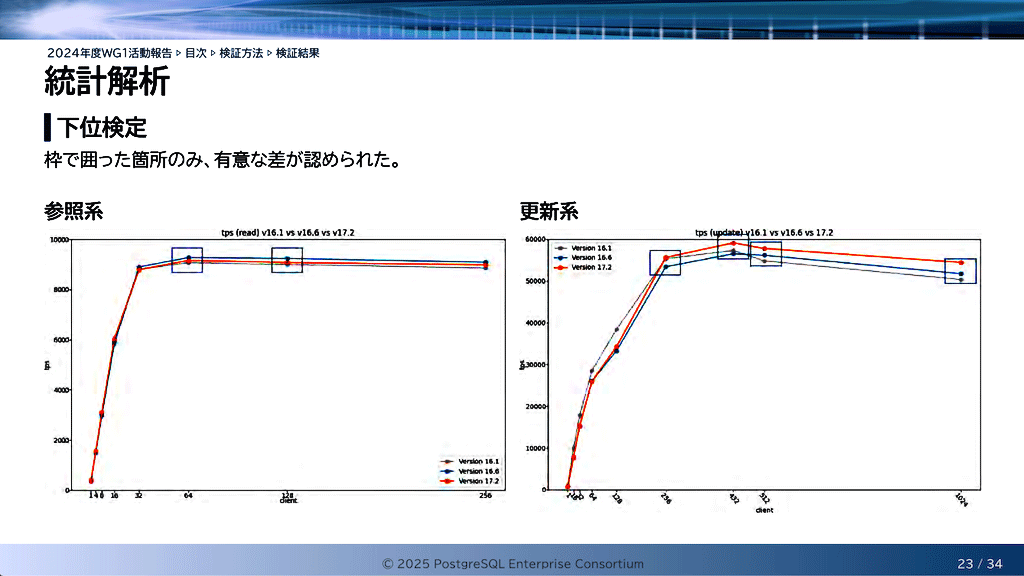

- 性能検証は、どの様な環境で、どの様なデータを載せ、どの様な処理でどの程度の負荷を掛けたのかで結果が変わるのは当然です。これら諸条件の詳細は資料を参照いただくとして、要約すると、AWS上で仮想CPU数32個

(物理CPU数16個) のDBサーバを用意し、約30GBのテスト用データを作成、参照処理と更新処理をそれぞれ同時接続数を増やしながら秒間トランザクション (TPS) を計測しています。参照と更新や負荷状況によってわずかに差が見られるケースはあるものの、比較したバージョン16 (16. 6) とバージョン17 (17. 2) では、かなり似た性能特性だったようです (高負荷の更新処理でバージョン17が約5%高い性能値を示していたのが最も大きい性能差でした)。報告された測定結果グラフの1枚を図に示します。

- 移行ワーキンググループ (WG2)

:PostgreSQLロールによる権限管理入門 - PGEConsでは、2012年からPostgreSQLへのデータベース移行について調査・

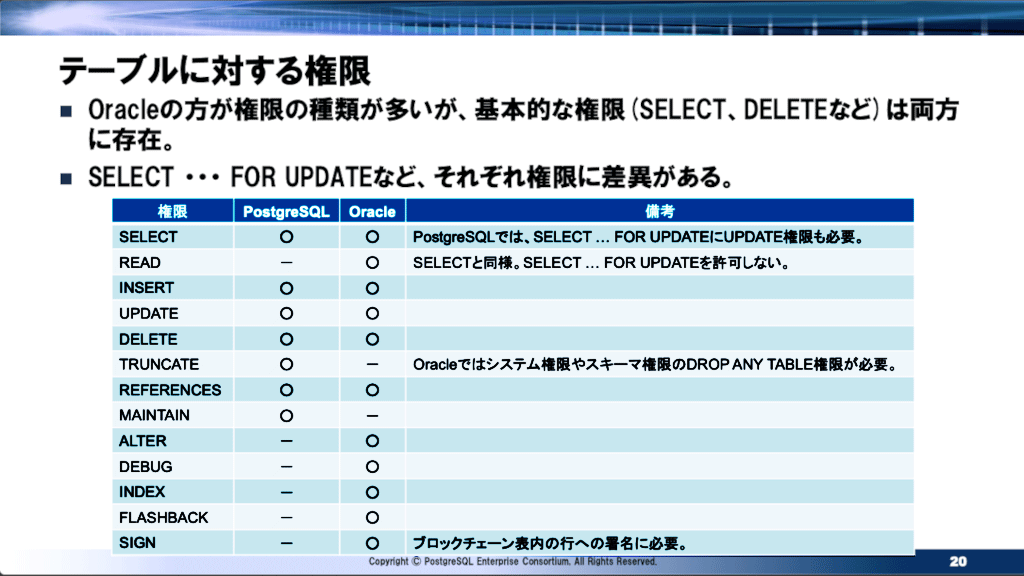

検証を進めてきました。異種DBMS間でデータベースを移行する際に、もっとも気になるものの一つがアプリケーションが発行するSQLの互換性でしょう。これについては過去の活動で成果として報告してきました。 - 今回はこれまでの活動であまり触れられていなかったロールや権限に着目して、PostgreSQLのロールの基本的な考え方や権限、定義済みロールなどについて、商用DBMSとの差異などが紹介されました。

- 報告では、まずロールやオブジェクト権限について基礎知識が整理されました。コンパクトにまとまっていて、入門者の学習用にも適しているでしょう。そして、PostgreSQLとOracleとでどこに差異があるのかを表形式で比較しています。細かな点も含めると、差異は数も種類も様々あるという印象でした。報告の中からテーブルに対する権限の差異を示した表を引用させてもらいました。SELECTについての権限は、PostgreSQLとOracleのどちらにも当然ありますが、細かな部分で差異があることが示されています。

- 課題検討ワーキンググループ (WG3)

:Amazon Aurora Limitless Database検証 - PostgreSQLに限りませんが、クラウド環境でマネージドサービスとして提供されるDBMS

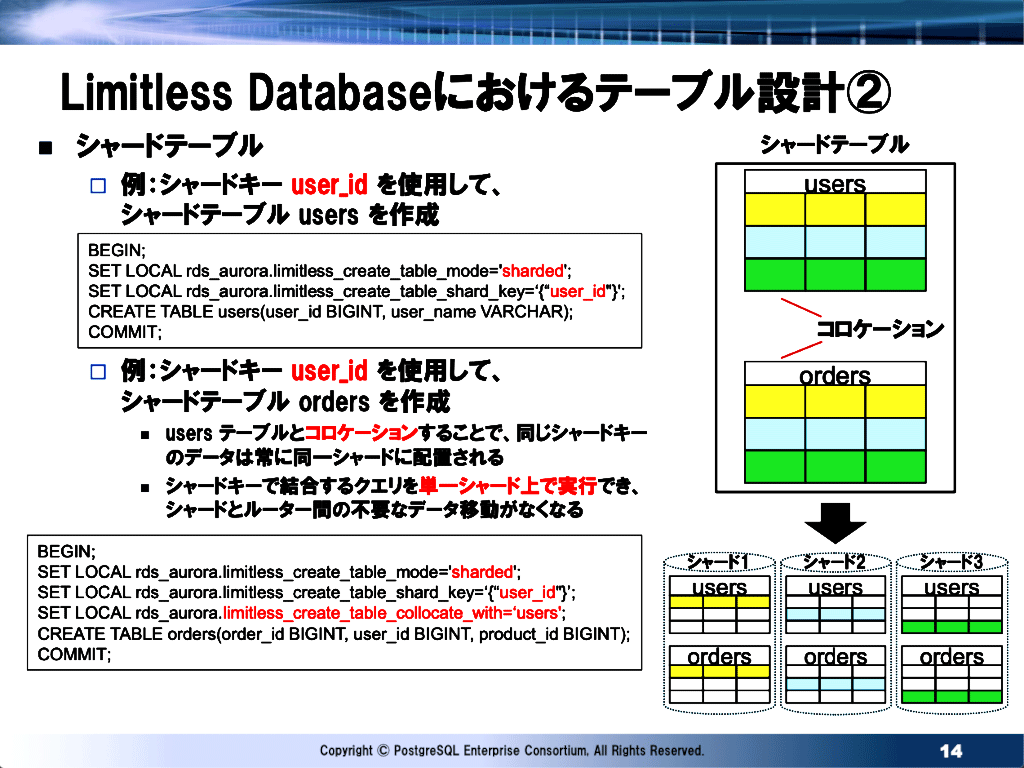

(DBaaS) では、新規サービスや既存サービスの改良の発表が目白押しです。 - 今回の発表では、2024年11月に一般提供が開始されたAmazon Aurora Limitless Databaseについての机上・

実機検証の結果が報告されました。 - まず、Amazon Aurora PostgreSQLと、Limitless Databaseを含むAuroraのオプションについて整理されています。Limitless Databaseは、書き込み処理での自動スケールアウト/

スケールインを実現しているものです。これは、分散DB化 (シャーディング) により実現していますが、分散されたシャードテーブルは、テーブル内のシャードキーと呼ばれる指定された列によって分割され、テーブル設計時にはそのことを意識する必要があります。これらのLimitless Databaseの基礎が簡潔にまとめられています。

- 机上検証

(調査) の報告では、上記の様な解説に加えて、非機能面での特徴 (可用性、拡張性、運用・ 保守、セキュリティなど) について整理されています。 - 実機検証では、Limitless DatabaseではないAmazon Aurora PostgreSQLと、Limitless Databaseで性能差があるかどうかを確かめようと、実際に性能測定にチャレンジしています。その中で、単純に載せ替えただけで性能が向上するわけでは無く、高い性能を実現するにはチューニングポイントなどを抑えた設定が必要になることなどが示唆されています。

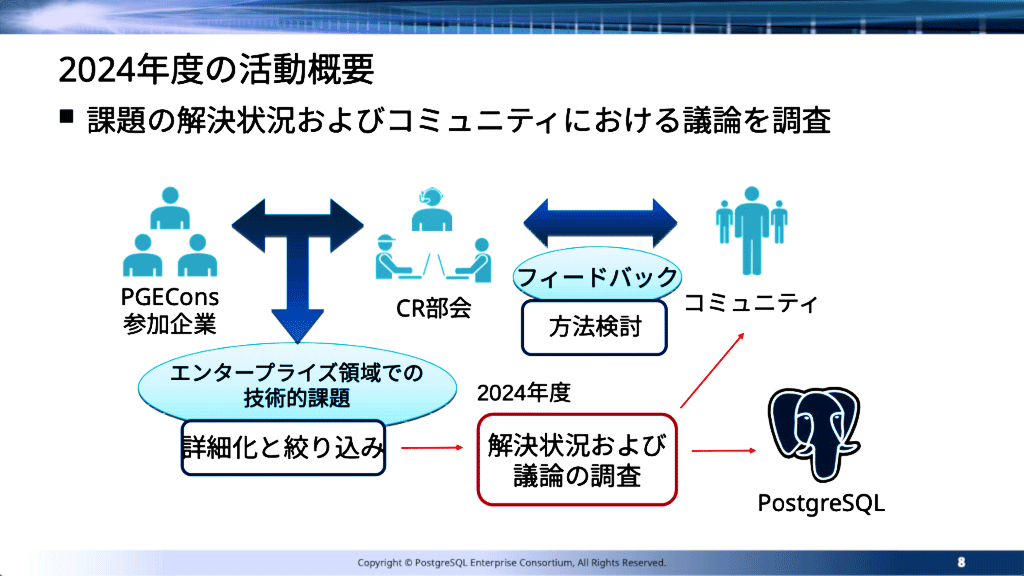

- CR

(Community Relations) 部会:2024年度活動報告 - CR部会は、エンタープライズ領域でのPostgreSQL適用拡大のため、PostgreSQL開発コミュニティへの技術的課題のフィードバックを目的に活動しています。この発表では、PGECons 設立当初に参加企業から寄せられた

「基幹領域への適用におけるPostgreSQLの抱える課題」 について、課題の解決状況や具体的な我々のフィードバック活動について報告がありました。 - 発表では、CR部会が、PGEConsメンバ企業とPostgreSQL開発コミュニティの間に立って、フィードバックや課題解決の仲介役をすることが示されています。また、具体的にどのような課題や議論に関わってきたのかについても示されました。

2025年7月以降開催予定のセミナーやイベント、ユーザ会の活動

イベントごとに利便性のあるオンライン開催や、従来通りのオンサイト

オープンソースカンファレンス 2025 Hokkaido / Kyoto

| 日程 | 〔Hokkaido〕2025年7月5日 〔Kyoto〕2025年8月3日 |

|---|---|

| 場所 | 〔Hokkaido〕札幌市産業振興センター 産業振興棟 〔Kyoto〕 京都リサーチパーク 4号館 |

| 内容 | オープンソースカンファレンス |

| 主催 | オープンソースカンファレンス実行委員会 |

PostgreSQL Conference Japan 2025

| 日程 | 2025年11月21日 |

|---|---|

| 場所 | AP日本橋 |

| 内容 | 毎年秋に開催されている日本PostgreSQLユーザ会 |

| 主催 | 日本PostgreSQLユーザ会 |

db tech showcase 2025 Tokyo

| 日程 | 2025年7月10日 |

|---|---|

| 場所 | TKP市ヶ谷カンファレンスセンター} |

| 内容 | 国内で開催されるデータベース関連の主要なカンファレンスのひとつです。OSSデータベース専門のセミナーではありませんが、MySQLやPostgreSQLをはじめさまざまなOSSデータベースについての多数のセッションが毎年設けられています。 |

| 主催 | 株式会社インサイトテクノロジー |