キューブパズルデザインの完成とプリント

前回はキューブパズルのおおまかな仕組みについて解説しました。今回はその続きの具体的なデザインをしていきます。

デザイン

デザインの方法は自由ですが、ここでは私がFusionを使ってデザインしたときのアプローチを解説します。

前回解説したとおり、キューブパズルは立方体の中に球の形の空洞ができている状態です。この際、とりあえず立方体を押し出し、球を作って切り取りモードで結合するという手もありますが、実際にデザインする際にはキューブパズルの全体をデザインする必要ありません。

組み立て時には27個前後の部品があるのですが、デザイン的にはコーナーピース、エッジピース、中心ピースの3種類のピースおよびコア

まず全体設計用のコンポーネントを作成し、ここにパズル全体のサイズや、球の中心といった、すべてのパーツで必要となるデザインを含むスケッチをいくつか作成します。この際、それぞれのピースが球部分で削られる位置と、その内側に突起物の厚み分の位置が必要となりますので両方ともデザインに含めておくことを忘れないようにしましょう。

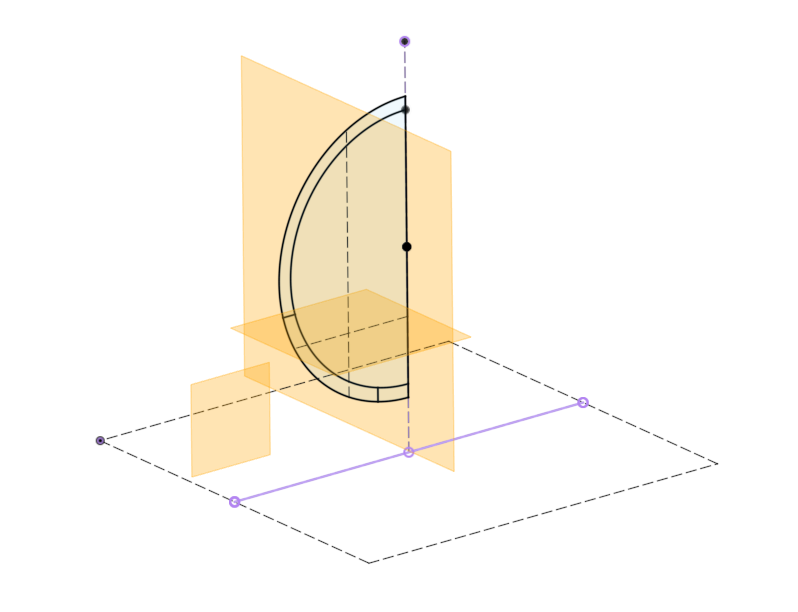

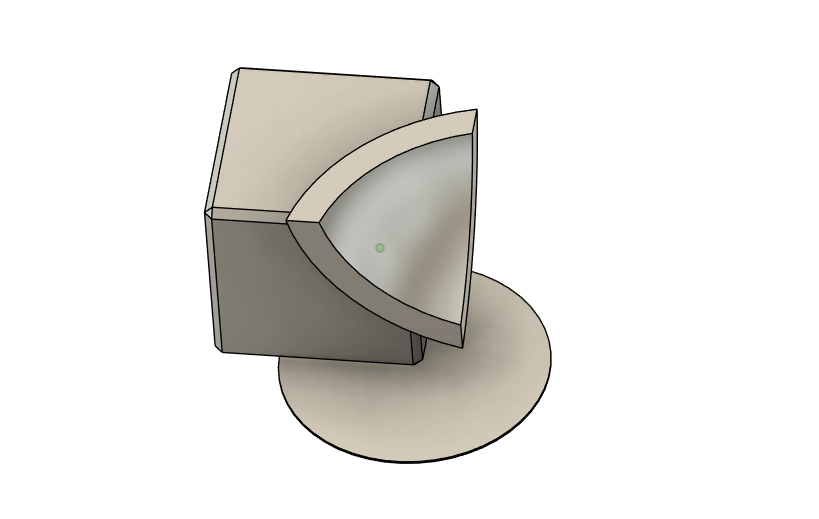

上記のスケッチでは、半円の下側の線が後述の削りだす部分だったり、突起物の形を定義しています。この部分を縦軸に沿って回転させることで大枠の形状を作成します。

また、全体の大きさや各ピースの1辺の長さなどの情報もパラメータに先に指定しておくと作業効率があがります。私は試行錯誤していたのでやりませんでしたが、あとから考えるとこのデザインに最初にピースのサイズに合わせた平面などを定義しておけばあとで押し出しサイズの設定などを省力できてよかったかもしれません。

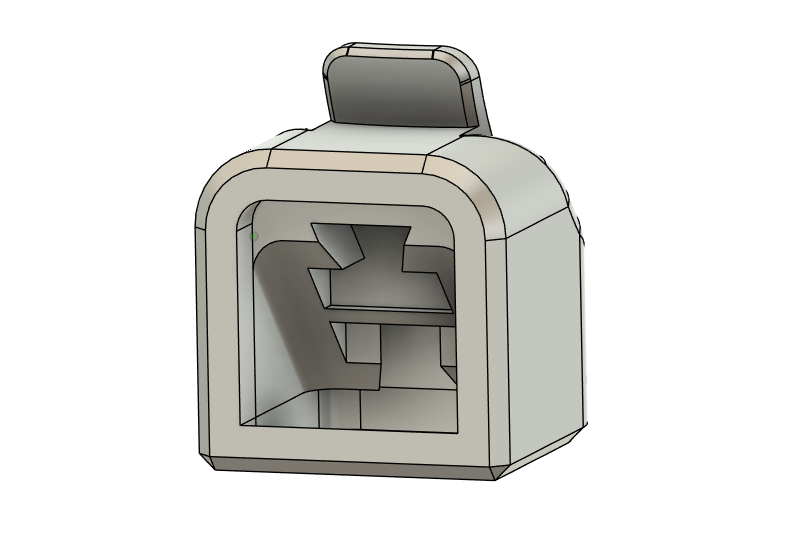

コーナーピース

コーナーピースはX, Y, Zすべての方向に動く必要があるため、X, Y, Zすべての方向の隣り合ったエッジピースに支えてもらうように突起物を作成する必要があります。

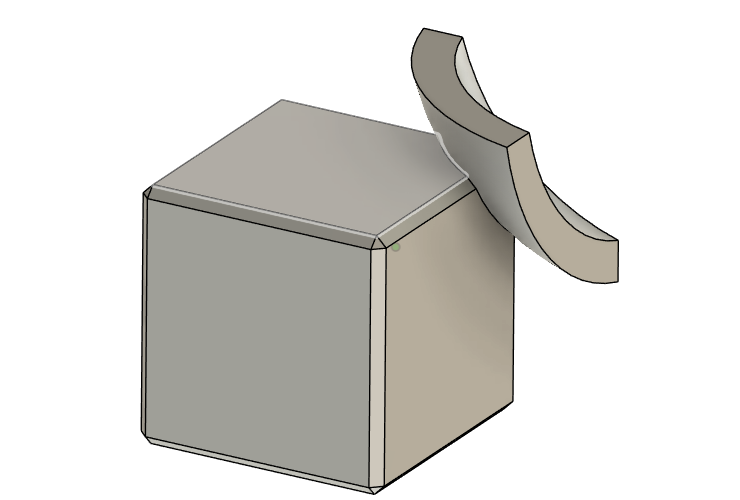

もっとも単純なつくりとしては、以下の流れで作成可能です。

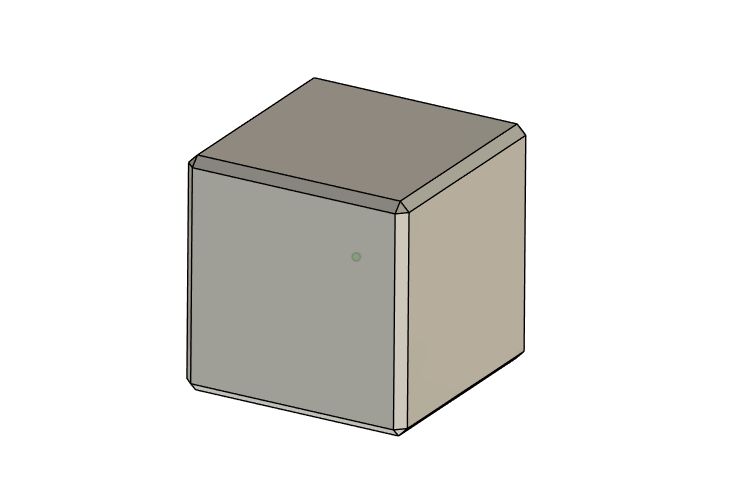

- 立方体を作り

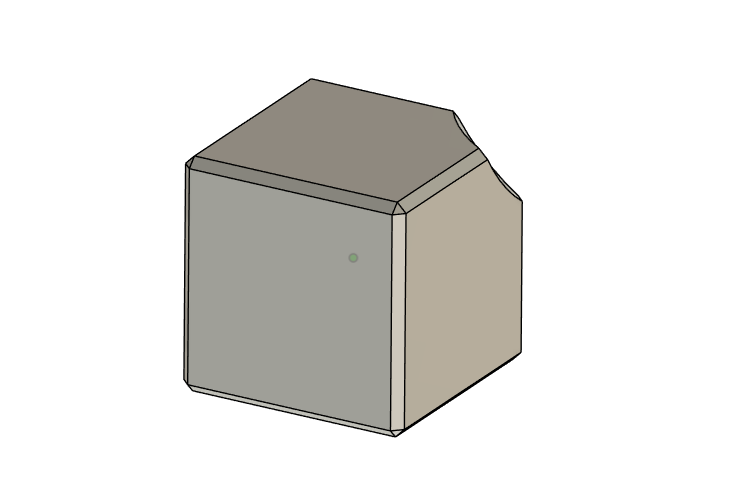

- いらない部分を削り

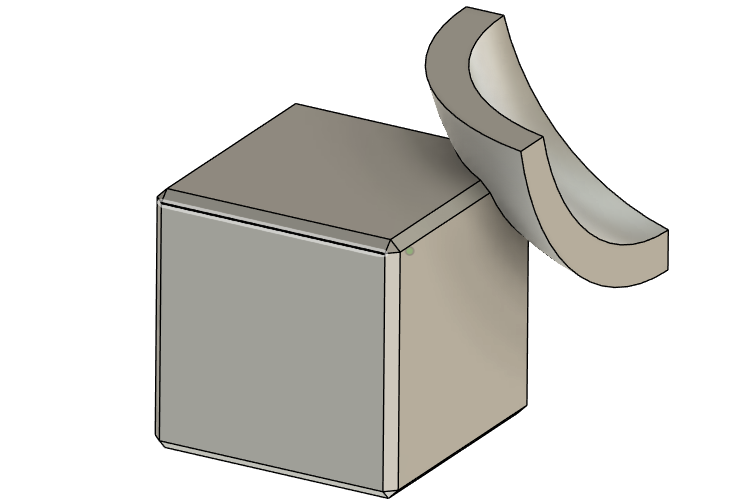

- 突起物を追加し

- 改めていらない部分を削り、形を整える

まず基本の形状を作成します。

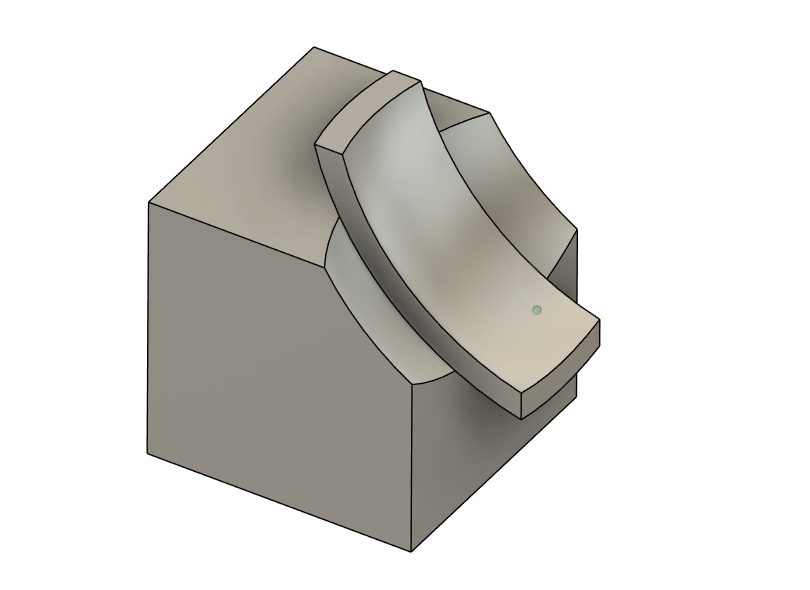

不必要な部分を削除します。具体的には一つ前で作った半円を回転させ、該当部分をすべて削除してしまいます。

なくなった部分に、今度は回転で突起を作成します。この際、90度分すべて作成しておき、そのあとでカットするのが重要です。

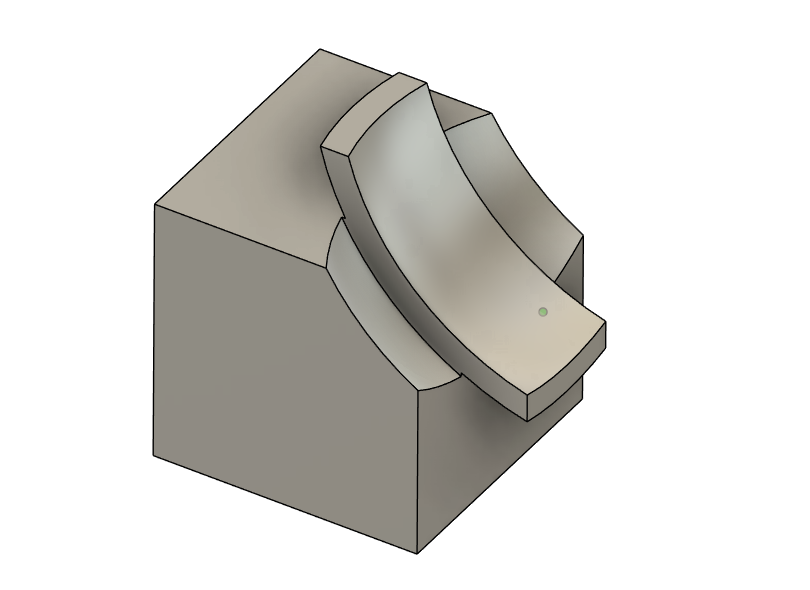

最後に必要な部分を残して、いらない箇所をカットします。このカットする位置はエッジピースの突起物の位置に合わせるように計算し、先に面を作成しておくとよいでしょう。

造形そのものは比較的簡単かと思います。ただし、これは他の部品でも同じですが、パーツ同士が当たらないようにプレス・

エッジピース

エッジピースはコーナーピースからの突起物を受け、中心ピースに突起物を当てる形になりますが、基本的な造形はコーナーピースと同じ流れでできます。立方体から球部分を削り、突起物を作り、形を整えます。

ひとつ工夫のしどころとしては、コーナーピースからの突起物を受け止めるため、受け止める面に遊びが必要なところです。以下で該当部分にプレスする前とあとの差がわかるかと思います。

中心ピースとコア

中心ピースは一番難しい部品です。このピースは位置関係から球に削られる体積が多く、一番薄いピースとなるのに、回転するための機構を内包しなければいけないため、意外と複雑になってしまいます。また、最終的にコアをシャフトをつなげるため、コアと一緒に仕組みを考えないといけません。

まず大枠の造形は、これまでと同じように立方体からいらない部分を削ります。回転の部分が問題です。ミニチュアベアリングを使うなどの手もありますが、当時の私は

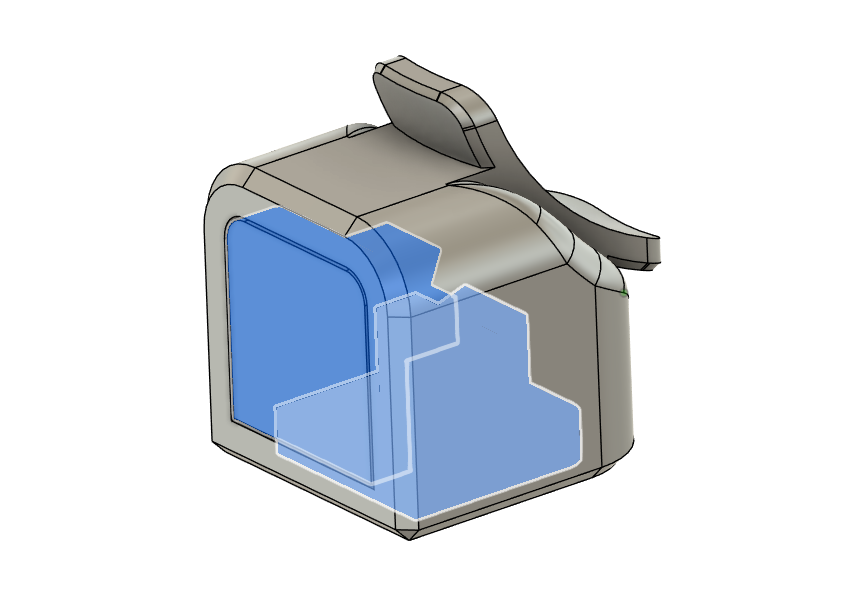

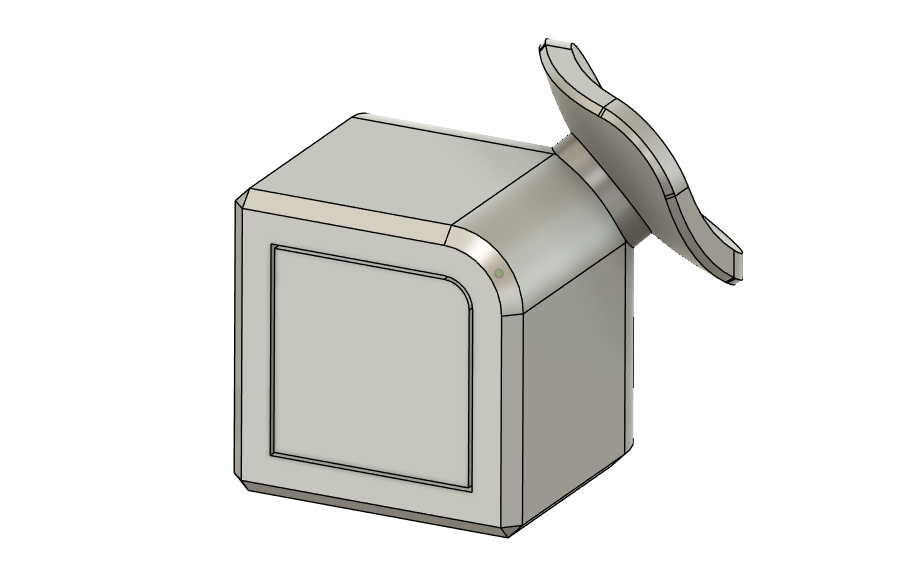

かわりに中心ピースはピースの中にディスクをはめ込めるように空洞をあけ、コアからのびるシャフトををそこに受け入れられるデザインにしました。この制限のため、中心ピースは蓋があり、それをあとから閉める設計になっています。

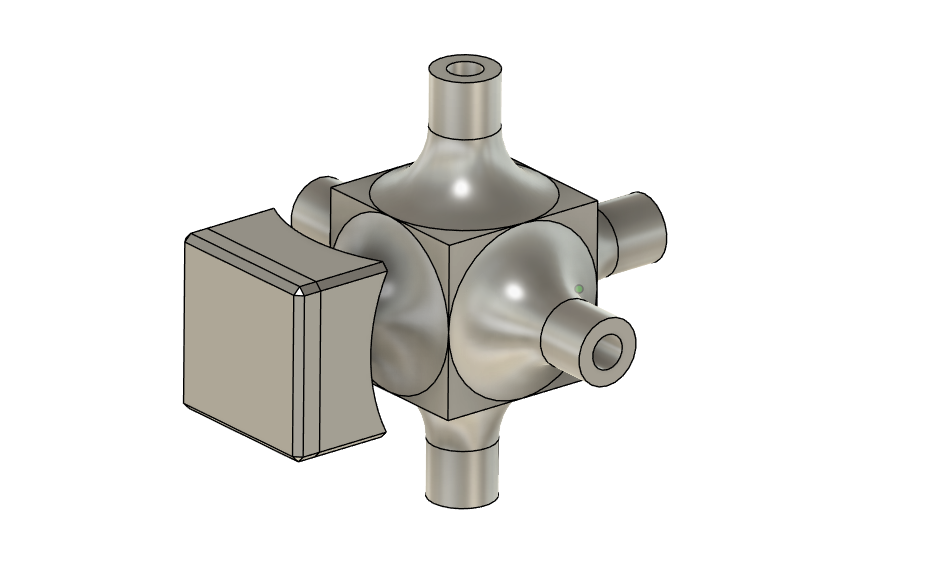

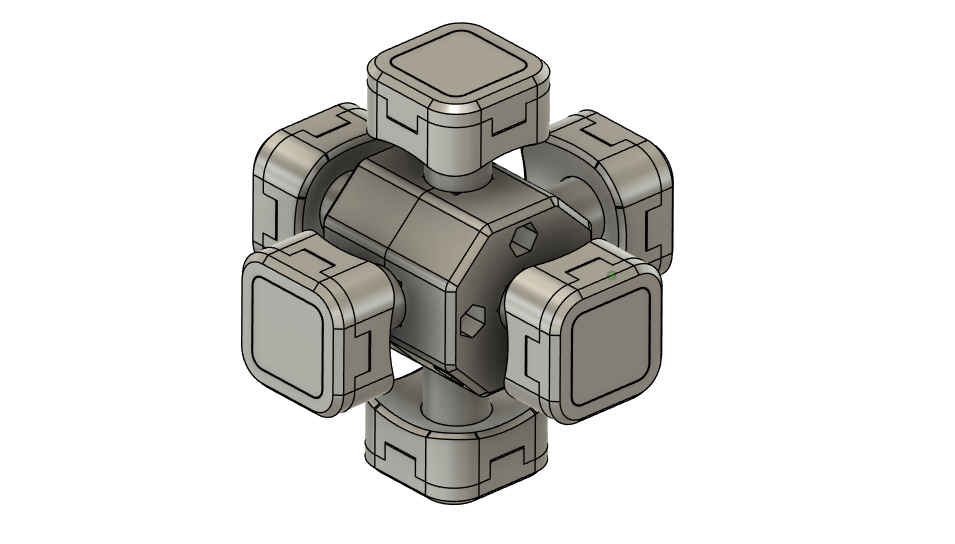

上記のデザインは最初に作ったときのコアで、ディスクとコアがはめ込み式で後付けできる形になっていました。今だったらすなおにボルトを埋め込む形にしたかもしれませんが、この時は糊やボルトを使わないことにこだわっていたのでかなり無理がある設計になっています。以下はその後ボルトを使った設計に切り替えたときのデザインです。

また、コア部分も3Dプリントする際には一考が必要です。X、Y、Zすべての方向にシャフトが伸びるということは、コアとシャフトを一緒にプリントする場合、どの面にも突起物がある、つまりコアを一発でプリントする場合、どの面もプリントベッドにべったり平らにおけないことを意味します。また、プリントの向きによってはレイヤの方向が力の加わる方向と垂直になってしまい、折れやすくなってしまいます。

上記の2つ目のデザインでは、シャフト部分をコアの本体とは別にプリントし、最後にコアと一緒にボルトで締めるデザインになっているのはそのためです。

ディテールのデザイン

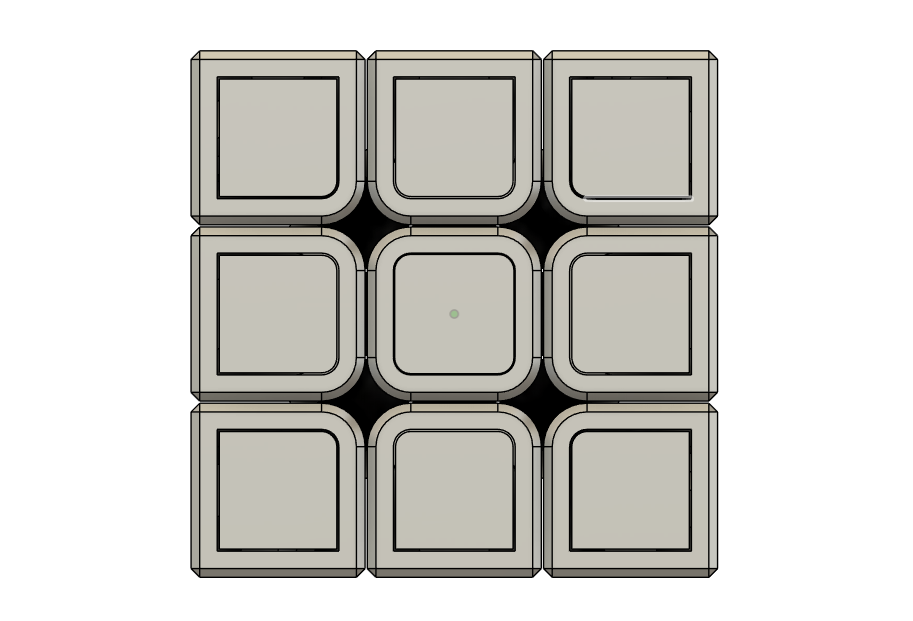

ここまでで必要ピースのデザインは一通りできていますので、あとはCAD上で必要なピースを複製なりミラーなりしていけば図面上でキューブパズル全体のデザインも完成です。ただし、ここまで紹介してきた造形ではいくつか意図的に含めなかったディテールがいくつかあります。

色の違い

その中でもっとも重要な部分はキューブパズルには必須な、各面ごとの色です。お気づきかもしれませんが、ここまでは各ピースとも基本的には立方体をデザインしているだけですので、ピース全体が同じ色になってしまいます。

私が作った最初のキューブパズルも実際以下のとおり、1色だけでプリントされたものでした。これはもちろん作り方を考えながら作業していたためです。例えば色のつく部分をキレイにできたところで、各ピースの間の隙間がうまく設定されていなかったせいでそもそもうまく組み上げられなかったら、色を塗り分けてもすべて台無しになってしまいます。実際私が一番最初にプリントしたキューブパズルは隙間が広すぎてガタガタで、少し動かすだけで分解してしまう代物でした。実際にそういうこともあるので、最初はとにかくシンプルなデザインで一度組み上げられるようにするのを個人的にはおすすめします。

ひとつひとつのピースはそれほど大きくないので、あまったフィラメントで一度組み上げてみるのもいいかもしれません。

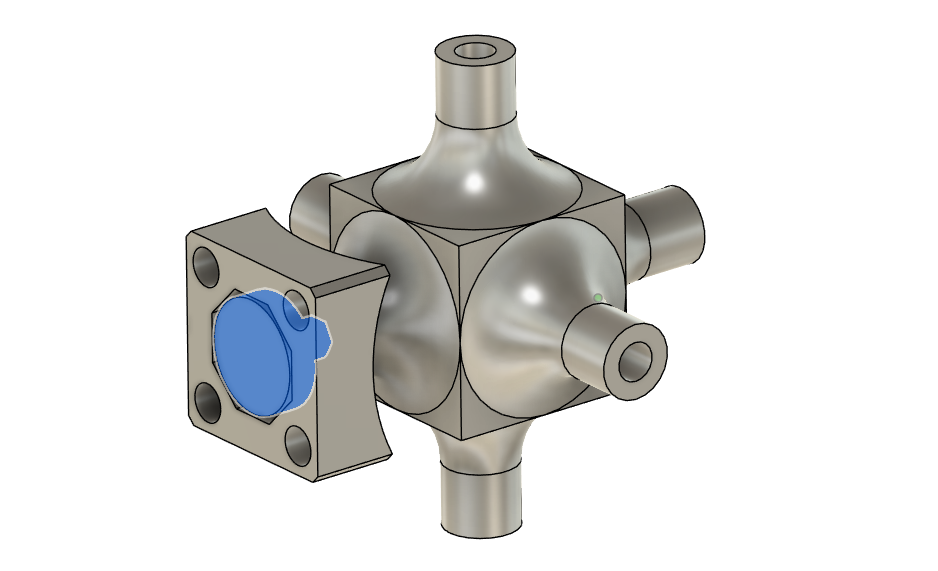

なお、私が作った最後のバージョンでは以下のように各ピースに色付きの部品をはめ込んで色の違いを実現しました。画像の青い部品をそれぞれの色でプリントし、それをピースの中の穴に押し込むという形です。小さい部品が山ほど必要でそのたびにフィラメントを変えないといけなかったので、なかなか骨の折れる作業でした。

このような作業が面倒くさい、という方は色違いのシールを貼ってもいいかもしれません。実際レストランやイベントなどでもらえる安いキューブパズルはシールを貼ってお茶を濁しているものがほとんどです。

操作性の向上

もうひとつ市販のキューブパズルとの大きな違いは操作性です。作成したキューブパズルはただの立方体の集まりでできているため、動きの滑らかさが足りないことにすぐ気づかれるかと思います。この点市販品は本当によくできており、私のようななんちゃって3Dプリントを趣味でやっているものにはなかなか手が届かない完成度です。

操作性を向上させる最初の一歩としては、キューブ内の突起物の形にフィレットをうまくつけ、ひっかかりそうな部分を減らしましょう。これはコーナーピースとエッジピースの造形の最後に、突起部分の角を選んで適度なフィレットを設定するだけで簡単にできます。

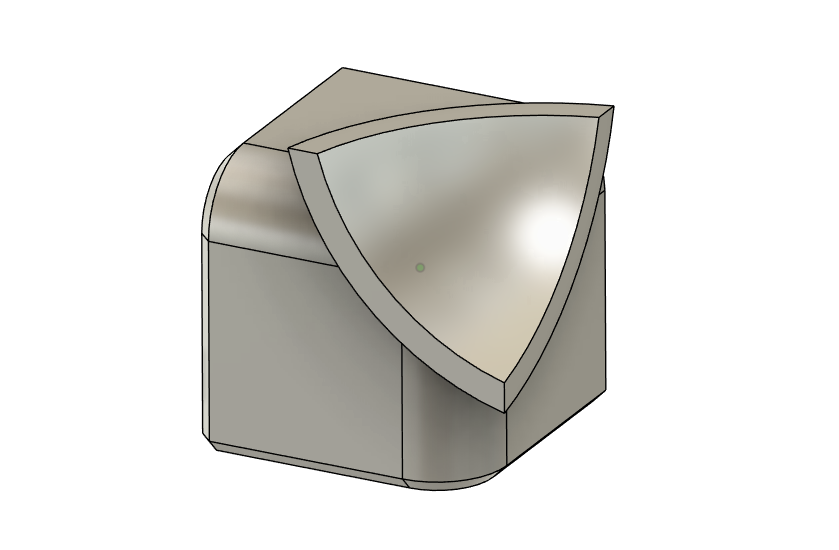

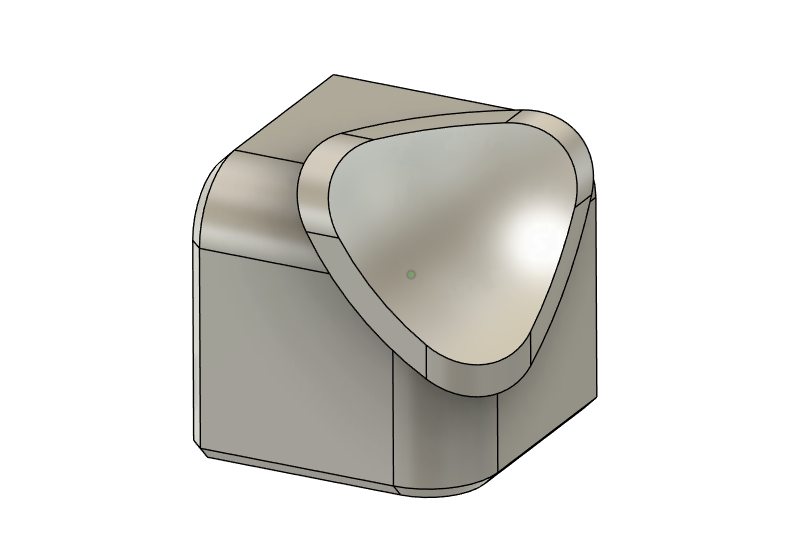

さらにスピードキュービングと呼ばれる速さを競う競技で使われるキューブパズルをみていると、各ピースの形が立方体ではなく、内側のピース同士がこすれる位置はすべてフィレットが入ってることに気づきます。内部突起物だけでなく、ピースそのものも角を削ってしまえば動きがなめらかになりますので、これもおすすめです。

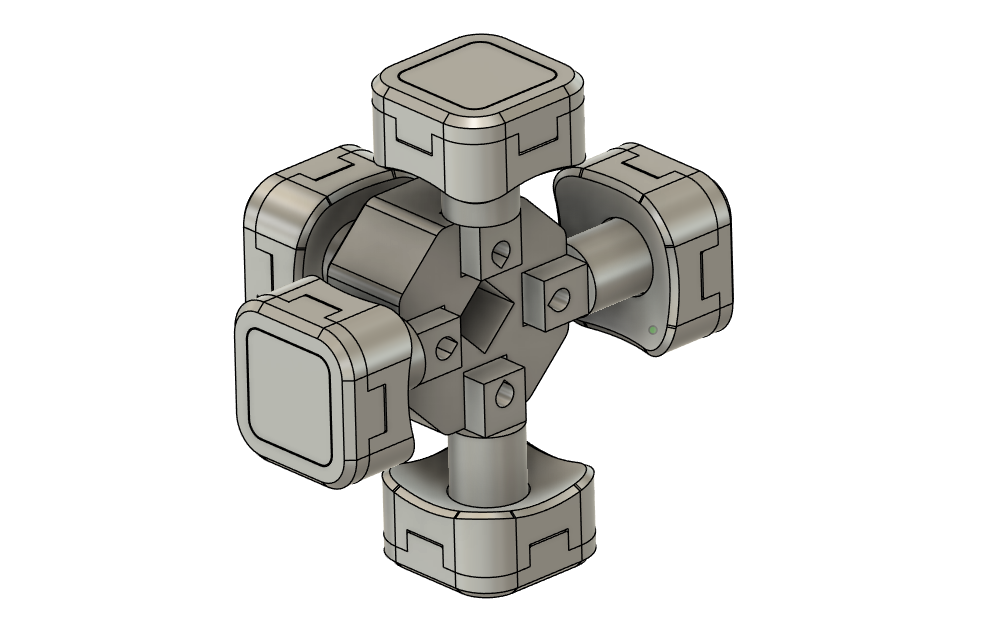

ただし、ピースの角を削るとコーナーピースにおいて突起物のデザインを少し変えざるを得ません。私は以下のように、コーナーピースから球の中心に向かって柱を飛び出させ、そこから突起物を作成する方法に切り替える必要がありました。

また、スピードキュービング用のキューブパズルでは素早く位置決めを行うために磁石を入れるタイプもあるようです。3Dプリントで磁石の埋め込みは可能ですが、このサイズと構造で磁石を埋め込むデザインでは面倒くささが勝ってしまったので、今回は実装しませんでした。

プリントと組み立て

私がこれを作成した際には、いくつかFDMプリントならではの注意点がありましたので、最後にその話を共有しておきます。

私のプリンタとその設定では、2cm前後のサイズの各ピースをプリントすると高い確率で、プリントしているパーツが途中でプリントベッドからずれてしまいました。スティックのりなどでどうにかしてもいいのですが、毎回同じ感じでのりを塗布できるとはかぎらないですし、汚くなりがちです。そこで、私は最初からプリントベッドに接着する面積を増やす形で対応しました。

具体的には、以下のように該当ピースに俗にいう

また、普段はサポートを使わないように極限まで努力をする私ですが、さすがに今回ばかりはサポートを使わざるを得ませんでした。今だったらキューブパズル部品専用のスタムサポートを作っていたかもしれません。

以上、2回に渡ってキューブパズル作成の過程を解説してみましたが、いかがでしたでしょうか。メカニカルな仕組みだけで複雑な動きを実現するキューブパズルは、満足度のわりにそれほど手間がかからないプロジェクトだと思います。ぜひ皆様もトライしてみてください!