「42という数字は僕にとってとても大切な数字。そしてプロジェクトは現在とても好調に進んでいる。だからこそ、このタイミングでリーダーを降りるのが自分にとってもプロジェクトにとってもいちばん良い」

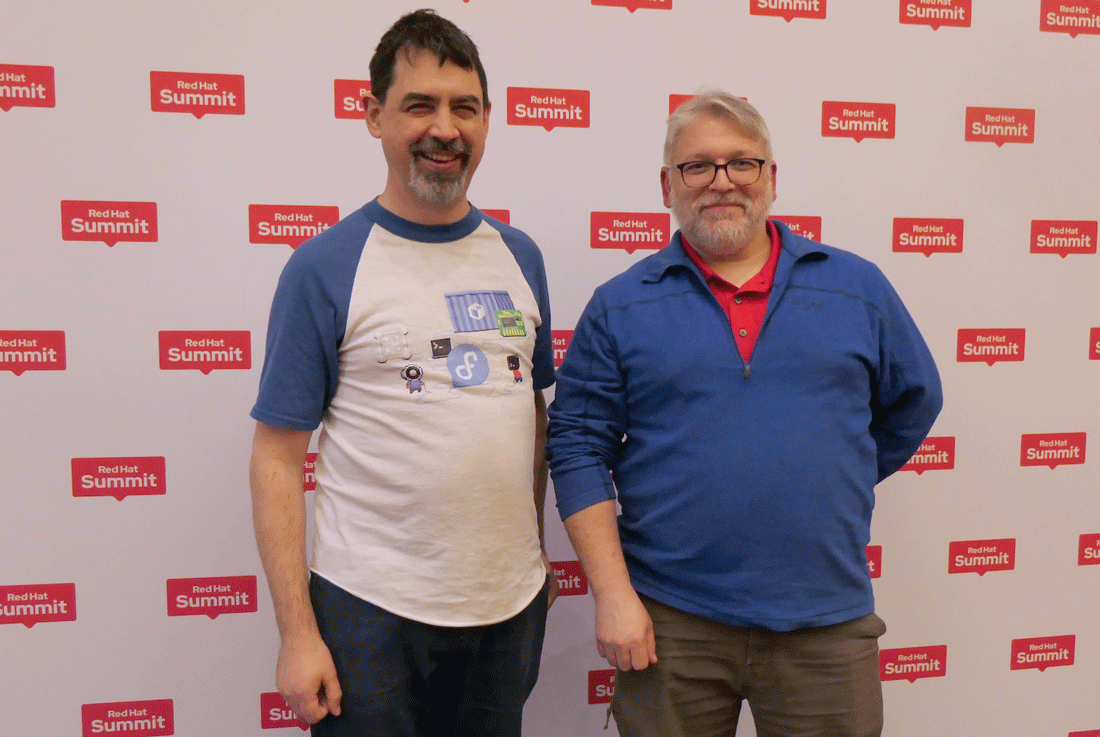

2014年6月にFedoraのプロジェクトリーダーに就任したミラー氏は、それから11年という長い期間に渡り、実に20を超えるリリースを世に送り出してきましたが、この6月でもってプロジェクトリーダーの座を降り、友人で長年のFedora開発者でもあるジェフ・

オープンソースプロジェクトの運営のスタイルはプロジェクトごとに異なりますが、Fedoraのような規模の大きなプロジェクトにおいて、創設者ではない人物が11年もの長い期間に渡ってリーダーシップを発揮してきたケースはほとんど例がありません。公私に渡って長い時間をFedoraプロジェクトに費やしてきたミラー氏に、オープンソースプロジェクト運営の魅力と課題について、ボストンのカンファレンス会場でお話をうかがいました。

僕は本当にFedoraのことが心から好きで、リーダーの仕事もやろうと思えばきっと永遠にできると思う

――11年間という長い時間をFedoraプロジェクトのリーダーとして過ごしてこられたわけですが、リーダーに就任されたときはこんなに長く務めることは想像されていましたか?

マシュー・

――2、3年のつもりのリーダー在任期間が11年まで伸びた理由は何でしょうか?

MM:就任当初は

モジュール化の推進は僕がFedoraのリーダーに就任する前から実現したかったミッションで、2018年10月にリリースした

――逆に、ここまで長く務めてきたリーダーの座をなぜいまになって降りようと思われたんですか?

MM:最初に言っておきたいんだけど、僕は本当にFedoraのことが心から好きで、リーダーの仕事もやろうと思えばきっと永遠にできると思う

だから4月にリリースした

――新しいリーダーには長年のFedora開発者でもあるジェフ・

MM:ジェフはRed HatがFedoraに関わる前からFedoraコミュニティで活動してきた、本当に長年に渡るFedoraの貢献者だよ。2007年ごろには、現在のFESCo

――ジェフ・

――ジェフさん、あらためてFedoraプロジェクトの新しいリーダーに就任するにあたっての思いを聞かせてもらえますか?

JS:そうだね、僕はつい最近

ここ数年は研究で忙しくしていて、Fedoraの活動からは離れていたんだけど、マシューがそろそろリーダーから降りることを考えていると聞いて、何か手伝えれば……と思って連絡したんだ。結局、Red Hatとも話し合いを重ねて僕が6月からリーダーを務めることが決まったけど、マシューがこれまで築いてきた方針を大きく変えるつもりはない。Fedoraというすばらしいオープンソースプロジェクトをより発展させていくことに全力を尽くしていきたい。

Fedoraプロジェクトは、“全員がリーダーである”

――Fedoraは数あるオープンソースプロジェクトの中でもさまざまな点でユニークであると思うのですが、Fedoraの特徴をひとことで言うならどう表現できますか?

MM:

Fedoraを構成するパッケージには当然ながらアップストリームが存在するし、アップストリームの意向はリスペクトすべきものだ。一方でFedoraにはRed Hatというスポンサーが存在する。アップストリームやコミュニティとRed Hatの方向性には違いが生じることもあるから、リーダーはその違いの落としどころを調整していかなくちゃならない。たくさんのステークホルダーに対して、つねに誠実に向き合っていく姿勢が求められるけど、そこはこの11年でだいぶ鍛えられたかな

――Fedoraは技術的な方向性を決定する際、FESCoの多数決でもって決めるルールになっていますが、この

MM:そう、Fedoraは基本的に

オープンソースプロジェクトのなかには、ファウンダーなど独裁的なリーダーがすべてを決めている場合もわりと多くて、それがうまく回っているケースもある。でも僕はFedoraをそういうプロジェクトにはしたくなかったし、メンバーも望んでいなかった。大事なことはみんなで決める、できるだけたくさんの人々の意見を尊重し、反映する、リーダーはその調整をする、それがぼくの11年のすべてだったかもしれない。

――リーダーの業務でいちばん大変だったのもやはり調整ですか?

MM:まさに”

――この11年の間にはスポンサーのRed HatがIBMに買収されたり、RHELのダウンストリームのCentOS Linuxがサポートを終了したり、それに伴ってFedoraもCentOS Streamのエコシステムに組み込まれるなど、さまざまな変化がありましたが、これらはプロジェクトの活動にどれくらい影響したのでしょうか?

MM:CentOS Streamの登場はたしかに大きく変わった部分だったかもしれない。Fedoraの特徴のひとつにRHELのアップストリームであることが挙げられるんだけど、CentOS StreamがFedoraとRHELの間に入ったことでFedoraからRHELまでの進化のプロセスが劇的に透明化されたと思う。

かつてのRHELはFedoraとどう連携しているのか、ユーザや開発者のフィードバックは反映されているのかが見えづらい部分が多かったけど、CentOS Streamが入ったことで次のRHELの方向性がすごくわかりやすくなった。同時にRHELのコードに早くからアクセスできる人も大幅に増えたと思う。オペーク

自分が関わる最後のリリース“42”で“so long, and thanks for all the fish”が使えて、とても良かった

――今回のカンファレンスと同時に

MM:えーっと、そうかもしれない。実をいうと、RHEL 10って僕にとってはもうずいぶん昔の話というか、Fedoraはつねに先を走り続けていないといけないので、RHEL 10にFedoraのどんな機能が反映されているか、もう覚えていなくて……。

――たとえばRHEL 10の特徴のひとつであるイメージモード

MM:すっかり忘れていたけど、たしかにそうだね。いままではFedoraの仕事でめいっぱいだったけど、これからはもう少しRHELのことにも目を向けて、質問されてもちゃんと答えられるるようにするよ

――これからの話が出ましたが、今後はどんな業務を担当されるんでしょうか。

MM:Fedoraのプロジェクトリーダーを降りてもRed Hatの従業員であることには変わらないし、さっきも言ったようにしばらくはジェフのサポートをしながらFedoraプロジェクトにも関わり続けていく。数年後のことはわからないけど、コミュニティエンジニアリングのマネージャとして、これからもFedoraやオープンソースプロジェクトの健全な発展に貢献していきたいと考えている。

――Fedora 42のアナウンスメントでも

MM:

――このRed Hat Summitが終わってから、6月にチェコのプラハで

MM:たしかにこの11年はプライベートの時間よりもFedoraを優先していたことがわりと多かったから、しばらくは家族との時間を大切にしたい。娘を旅行にも連れていきたいし、アジアや日本にも行ってみたいと思っている。日本はまだ行ったことがないんだよ。

――機会があったらぜひ娘さんを連れて日本に来てください。そのときにまたお話をうかがえたらうれしいです。