そろそろ、良い組織創りのための対話をしよう

企業や組織に対して個人が持つ印象は、日々のちょっとした出来事によって形作られます。

- 「面接官の態度がどことなく上から目線。失礼な会社だな……」

- 「カジュアル面談に行った翌日、一方的に不採用通知が送られてきた。なにこれ、感じ悪い……」

- 「手続きやコミュニケーションがことごとくアナログ。入社してからもいろいろと面倒が多そうだ……」

- 「オープンな社風を謳っている会社なのに、いざ入社してみたら上意下達が物凄かった……」

- 「退職者を“裏切り者”扱いする風土。それって、今どきどうなんだろう……」

これらはいずれも、企業組織や部署に対する個人のネガティブな体験を示すフレーズの一例です。

従業員が、その企業で働くことによって得られる体験や経験を、従業員体験、EX(Employee Experience)と言います。

類似の言葉に、顧客体験、CX(Customer Experience)があります。CXとは企業が顧客にもたらす体験や経験全般を指す言葉で、世界の多くの企業がCX向上に取り組んでいますが、世界ではCX同様にEXを重視する企業も増えています。たとえば、米国Airbnb社は、専任部署を立ち上げてEXの向上に取り組んでいるほどです。

日本でも近年、EXの改善や向上に関心を持つ企業が増えてきました。EXをおろそかにすると、前述のように個人の組織に対する悪いイメージが形成され、その組織に対するエンゲージメント(帰属意識や愛着など)を下げ、協力者や理解者、すなわちファンを遠ざけてしまうからです。

その背景には、人材流動性の高まり、リモートワークや週3日勤務、副業など働き方や組織とのかかわり方の多様化、労働力確保などさまざまな要因が絡み合っています。

「より良い職場、より良い仲間との、より良い仕事を通じて自己成長とキャリア自律を実現したい」

人生100年時代と呼ばれる昨今、個が主体的に良いキャリアを築き、ひいては良い人生を歩んでいくためにも、職場でどんな経験・体験を得ることができるか、すなわちEXはきわめて重要なのです。

ワークエンゲージメントが低くストレスが高い国、日本

組織で働く私たちのワークエンゲージメント向上やストレス軽減、ひいてはウェルビーイング(well-being:個人が肉体的、精神的、社会的に満たされた状態を示す言葉)向上の観点でも、EXを良くする取り組みは不可欠です。

次の2つの図をご覧ください。2024年6月に私たちが開催したイベントで、石山恒貴先生が解説してくれた図です。

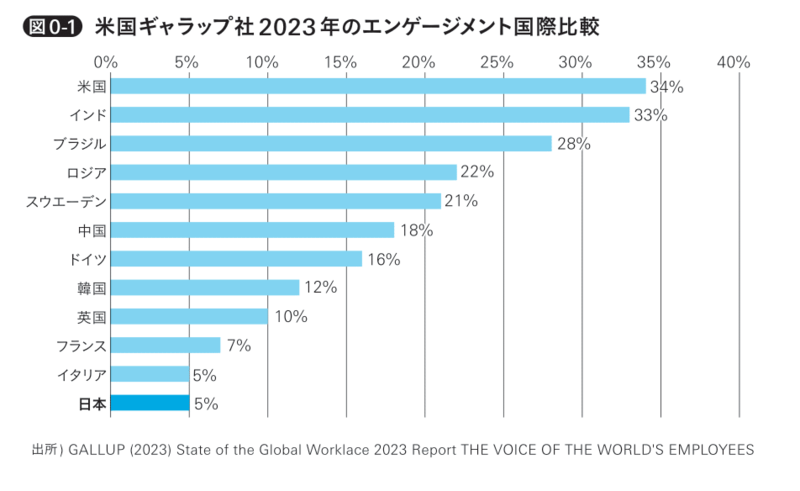

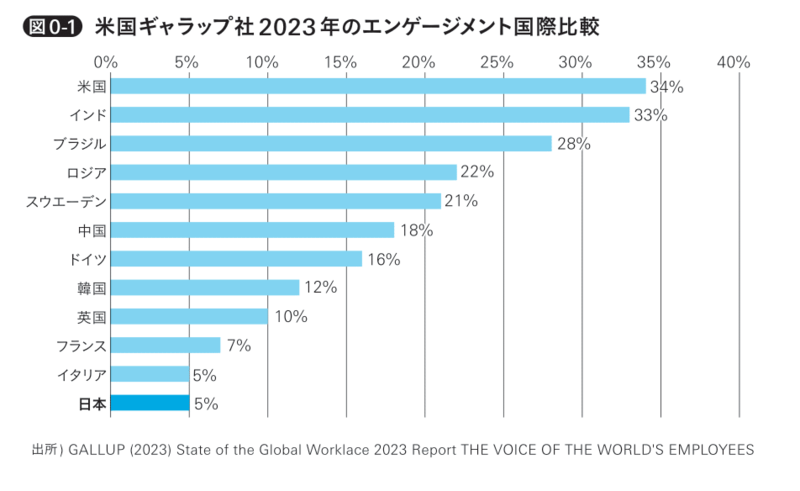

図0-1は、米国ギャラップ社が実施した2023年のワークエンゲージメント国際比較の結果です。日本のビジネスパーソンの仕事に対するエンゲージメントは、まあお寒い状況であることが伺えるでしょう。

▼図0-1 ワークエンゲージメントの国際比較

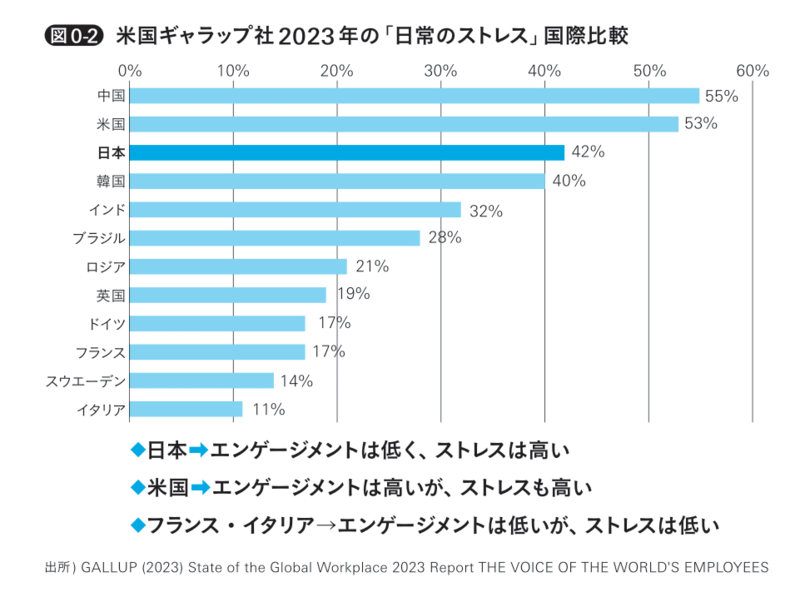

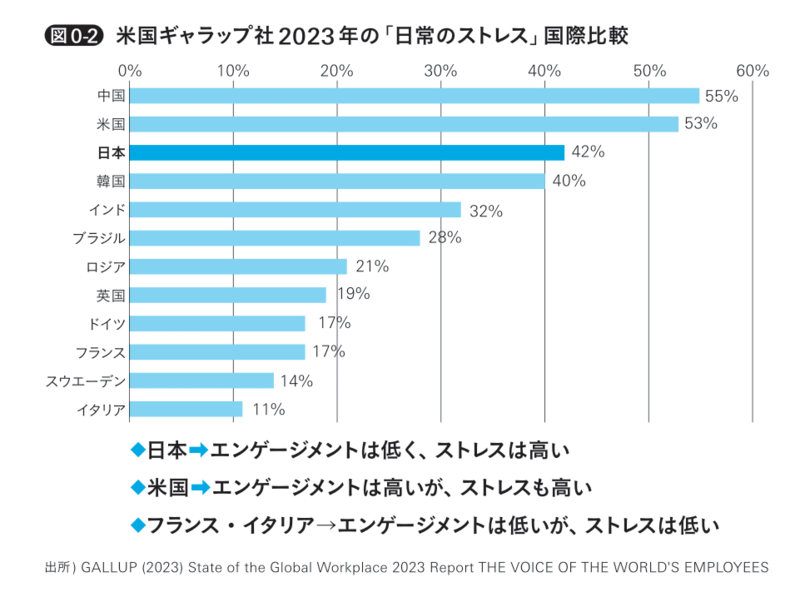

エンゲージメントは低くても、ストレスが低ければ良しとする考え方もあるかもしれません。ところが、日本人の働くストレスは、なんと国際比較で上位レベル(図0-2)。この調査結果から、日本はワークエンゲージメントが低くストレスが高い国と読み取ることができます。

▼図0-2 日常のストレスの国際比較

なんとも切ないではありませんか!

この悲しく切ない状況、そろそろなんとかしませんか。

私たちの日々の仕事に対するエンゲージメントもストレスも、経営や人事部門が規定する制度や環境によるものももちろんですが、私たちが日々仕事をする職場での体験による部分が大なりです。いわば、半径5m以内での出来事や環境による要因が大きいのです。EXは、経営陣や人事部門だけが頑張れば良くなるものでもありません。広報、情報システム、経理、購買など人事以外の管理部門はもちろん、現場のマネージャー、ひいては私たちビジネスパーソン1人1人もEXの良し悪しを左右する当事者なのです。

良い組織、良いEXを創るためには共通言語が必要

EXが注目される一方、指針となるような共通の枠組み、すなわちフレームワークがない。そこに、私はもどかしさと課題を感じていました。意志ある人事担当者や経営者、あるいは事業部門の管理職や担当者が「より良いEXを実現しよう」「良い組織を創ろう」と奮起したとしても、何かしらの共通言語がなければ、組織内外での対話や合意形成に苦労します。組織の仲間、および外部の協力者と景色を合わせるには、何かしらの指標や道しるべがあったほうがいいのです。

「EXのフレームワークがない。ならば、自分たちで創ればいい」

そう思い、私は石山恒貴先生(法政大学 大学院 政策創造研究科 教授)、伊達洋駆さん(ビジネスリサーチラボ 代表取締役)にお声がけし、EXのフレームワークを創ろうと決起しました。そうして、三者の共創により生まれたのが、本書で紹介するEXジャーニーマップです。

私たちは、このEXジャーニーマップに3つの想いを込めました。

- ①EXの体系を創りたい

- ②従業員にとどまらない職場体験、組織体験を広く定義したい

- ③人事組織だけの取り組みにとどめたくない

①EXの体系を創りたい

前述のとおり、EXの重要性が叫ばれ、日本での注目度が高まってきてはいるものの、「これ」といった共通の枠組みがない。その状況を何とかしたい。

良いEXを創るための対話をするための共通言語を提示したい。

そう考えました。

②従業員にとどまらない職場体験、組織体験を広く定義したい

本書で示すEXおよびEXジャーニーマップは、個が従業員になる前段階や後行程、具体的には生活者としてその企業や組織に接する体験機会や、退職後の体験機会もカバーしています。なぜなら、EXは在職中に形成されるものとは限らないからです。

休職者や退職者に対する、組織の悪気ない塩対応(冷淡なふるまいなど)が、当事者のその企業に対する体験価値を損ない、エンゲージメントが下がったり、その企業の悪評が広まる。いずれも珍しくありません。

また、EXは正社員だけにより形作られるものでもありません。組織も仕事も、派遣社員、契約社員や複業者(パラレルワーカー)、社外のビジネスパートナーなど、正社員以外の人たちとの共創で成り立っています。多様な人たちと共創し、成果を出していけるようにするためにも、EXを従業員に閉じるのではなく、組織内外のさまざまな関係者すなわちステークホルダーにどのような体験をもたらすかも想定して読み進めていただけるようなマップに仕上げました。

なお、EXの対象を従業員以外に広げた考え方をPX(People Experience)と呼ぶこともありますが、私たちは話し合いを重ねた結果、あえてEXと呼ぶことにしました。世界の認知の状況を勘案しても、EXのほうが伝わりやすいと考えたためです。

③人事組織だけの取り組みにとどめたくない

- 「EXは人事部門だけが取り組めばいい」

- 「現場や一般社員は関係ない」

このように、EXに対して他人事、いやEXなる概念すら知らない人事部門以外の人たちも多く存在します。しかしながら、EXは人事組織の人たちだけが頑張れば良くなるものでもありません。会議や商談など日常のビジネスにおける何気ない所作やプロセス、採用活動における現場のマネージャーの面接官としてのふるまい、さらには日々のコミュニケーションの仕方やツールなど、あらゆる体験がEXを良くも悪くもするのです。言い換えれば、EXはその組織に関わるすべての部署、すべての人により創られるものなのです。

良いEXを創るためには、人事部門あるいは組織や仕事を良くしたい思いのある人が、組織内のさまざまな関係者と対話し、共感者を得ながら各々のフィールドで工夫や改善を重ねる……その繰り返しと積み重ねが求められます。人事部門など、だれか1人だけに押しつけていて、良いEXなど創出することはできません(押しつけられた担当者のEXがネガティブなものになるでしょう)。

本書の構成と味わい方

本書は、大きく以下の3つのパートで構成されています。

- ①EXジャーニーマップ

- ②EXとほほエピソード

- ③体験機会の解説

①EXジャーニーマップ

生活者、候補者、従業員、退職者の4つのライフステージに沿い、EXを計13のプロセスに分類し、EXの体験機会および、EXが生じる企業組織と個の接点を網羅しました。

すべての人が、すべてのプロセスを経るとは限りません。たとえば、その企業との関係は日常接点だけであり、入社候補者にもお取引先にもならない人もいます。その会社のことをよく知らず、いきなり従業員になってしまう人もいるでしょう。休職も転職も経験せず、新卒入社の企業を勤めあげる人もいます。

このマップに示した、すべてのプロセスや体験機会を良くしようと考えるのではなく、「“おや?”と思ったところから」「問題だと思ったところから」アタリをつけてみてほしい。そうして、できるところからでも改善してみてほしい。そう思い、一覧が可能なマップにしてみました。

各々の体験機会には、1-1、12-4のように番号を振っています。「1-1の改善を検討しよう」「ウチの職場は12に問題がある。対策しよう」など、問題がある箇所の特定と改善に向けた対話や議論につなげていってください。

②EXとほほエピソード

とはいえ、普段慣れ親しんだ仕事の進め方、コミュニケーションの仕方、業務プロセスなどの問題に、私たちは悪気なく気づきにくいものです。

本書では、各章の冒頭に小説形式のストーリーを添えました。入社3年目、鮎沢双葉(あゆざわふたば)と、清水ゆい(しみずゆい)。彼女たちが職場で体験するとほほなエピソードを通じ、みなさんの身の回りにある、EXを悪気なく損なう慣習やプロセスに気づいていただけたらと思います。

なお、EXとほほエピソードは、沢渡あまねが書き下ろしました。いずれも実際にあった話をアレンジした、リアル果汁100%のストーリーです。

③体験機会の解説

13のプロセスで分類した体験機会、それぞれの要点や改善ポイントを、3人の筆者が解説しました。第1章、第6章、第11章は沢渡あまねが、第2章、第3章、第4章、第5章、第13章は伊達洋駆さんが、第7章、第8章、第9章、第10章、第12章は石山恒貴先生が、それぞれ執筆しています。3者の共創により、現場での実践知とアカデミックな知見の双方を盛り込みました。

みなさんに本書を片手に、各々の組織の役割分担および何ができるかを社内で対話し、共創してほしい。私たちはそう願っています。

なお、EXジャーニーマップは、石山ゼミの修了生である本多陽子(ほんだようこ)さん、「こすぎの大学」メンバーの岡本克彦(おかもとかつひこ)さん、当社あまねキャリアの平野乃愛(ひらののあ)さんにも参画してもらい、当社の浜松・三ヶ日町のワーケーションオフィスで合宿をして集中討議、その後のミーティングとチャットによるコミュニケーションを重ねて作成しました。

「マップだけでも(書籍の執筆と刊行を待たずして)、共有知としていち早くお披露目したい」

そう思い、マップは技術評論社のサイトで2024年5月に先行公開、6月にオンラインのお披露目イベントも開催し、良い組織を創りたい思いを持つ同士のみなさんに活用いただけるようにしました。マップは本書の巻頭にも掲載していますが、以下のサイトからもダウンロードいただけます。

https://sites.google.com/gihyo.co.jp/ex-design-event/

このEXジャーニーマップを、みなさんが、いや、私たちとみなさんが一緒により良い組織、良い働く景色を日本に創っていくための、ふりかえり・対話・行動のためのツールとして活用いただければ幸いです。