春が過ぎたら、お茶が美味しい季節

春の代名詞でもある桜も散って、木々が芽吹き、新しく、若い緑があふれる季節になりました。

五月にはいると、「八十八夜(はちじゅうはちや;五月二日ごろ)」という、立春から数えて八十八日目にあたり、昔は野菜の種まきなど農作業の目安にされた日があります。

このころは、その年の最初に生育した新芽を摘み採ってつくった「一番茶」が出回る時期。

最近は、便利さと手ごろさゆえ、コンビニに並ぶペットボトルのお茶を買って飲むのがほとんどという人も多いでしょう。ですが、たまにはお湯を沸かして葉っぱからお茶を煎れてみてはいかがでしょうか。葉っぱならではの深い味わいやまろやかさが、新鮮に感じられるかもしれません。

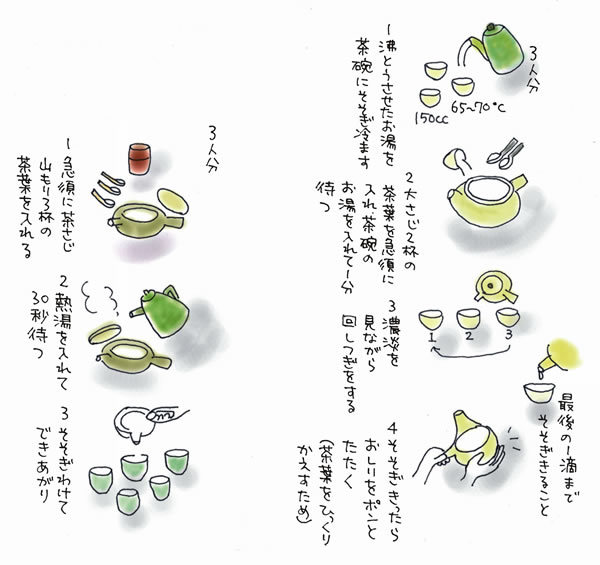

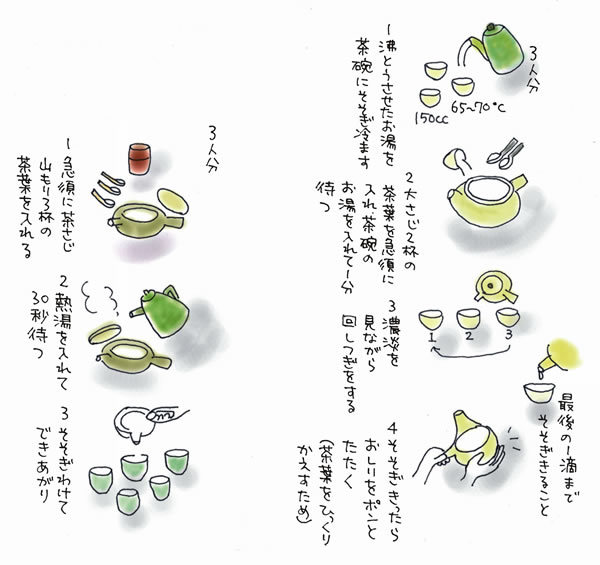

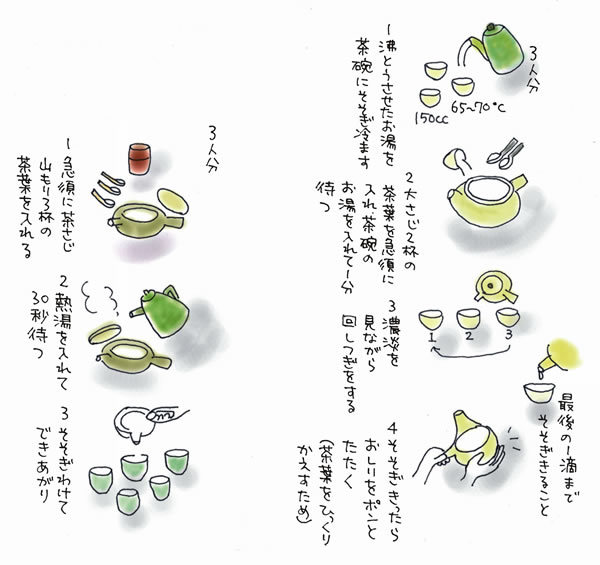

ここでは、柔らかくて美味しいとされる、新茶の楽しみかたをイラストで紹介しています。

番茶の入れかた(左)、煎茶の入れかた(右)

二十四節気って? 雑節って?

日本の暦に「二十四節気(にじゅうしせっき)」というものがあります。太陰暦の日付と、季節を一致させるために考案され、一年を二十四等分に区切って名前がつけられています。たとえば、寒さが次第に厳しくなってくるとして一月五日ごろを「小寒(しょうかん)」、霜が降りはじめる十月二十三日ごろには「霜降(そうこう)」があります。「立春」、「冬至」……よく耳にする言葉もじつは二十四節気であり、現在ではおもに季節感を表す言葉として使われています。

また、二十四節気を補助する「雑節(ざっせつ)」があり、さきほどのお茶が美味しい「八十八夜」もこれにあたります。もともとは、「農家が季節の移り変わりを正確に理解できれば、農作物に大きな損害を出さずにすむ」という自然と農業の深い係わりから生まれたとされています。

そのほか、田植えの終期の「半夏生(はんげしょう)」、台風襲来の時期とされる「二百十日(にひゃくとおか)」などがあります。

このように、日本の暦には移り変わる季節に合わせたさまざまな名前がついているのです。

さて、五月にはいると「立夏(五月六日ごろ)」を過ぎて、「小満(しょうまん)」を超え、だんだんと夏の気配を感じるようになっていきます。目をむけると、道端には露草や紫陽花が咲いていることに気づくでしょう。

衣替え、梅干しを漬けるよい頃合い、そして梅雨入りのじめじめがはじまります。

こんなふうに、自宅でも、外出先でも、暦とあわせて四季を考えてみると、知らず知らずのうちに、季節の移り変わりに触れることが楽しくなってくるかもしれません。