古来、私たちは辺境にすむ生き物たちに探究心をくすぐられ、彼らの生動を書物の中に保存しようと努めてきた。1世紀を生きたローマ人、プリニウスが著した『博物誌』は地理学、天文学、鉱物学などを含む博物学の書として知られているが、動植物についても多くの記述を割いている。鳥類・昆虫等を含む動物、植物に渡る当時の知識はなかなか興味深く、その筆致は想像上の動物にまで及ぶ。古くから手写本が愛読されていたようだが、活版印刷の技術が確立されると中世に広く出版された。この技術は以降、ゲスナー、ビュフォン、リンネ、キュヴィエ等の学者が、動物誌、植物誌を残すのも助けることになる。

『博物誌』のような書はまた、数多くの説話にも影響を与えている。西暦200年頃に書かれたとされる『フィシオログス』は、動物の習性にキリスト教的な解釈を施すという物語構造が特徴的だ。働き者と怠け者を対比したイソップ童話の「アリとキリギリス」のような寓話もこの系譜にある。中国の奇書『聊斎志異』や日本の仏教説話集『日本霊異記』などの説話にも動植物が多く描かれているが、変身譚など荒唐無稽な話が収められる傾向がある。

日本固有の動植物を学術的に記述し世界に伝えた博物学者として、シーボルトが知られている。彼の著作『ファウナ ヤポニカ(日本動物誌)』にはオオサンショウウオ、ニホンオオカミなどの精緻な絵が描かれている。重要な資料となるこれらの絵の多くはシーボルトお抱えの絵師、川原慶賀の手になる。

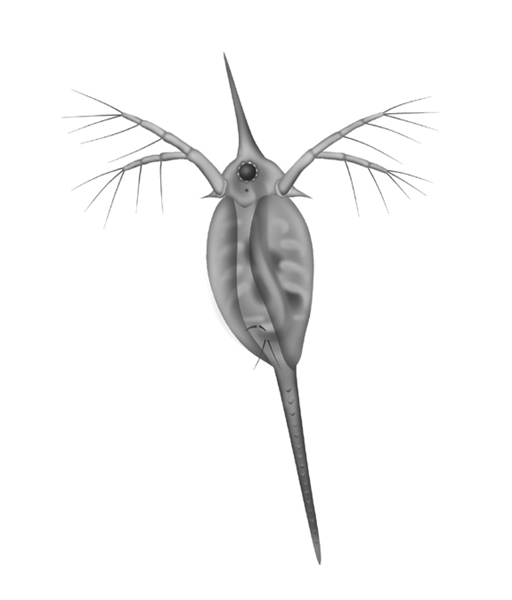

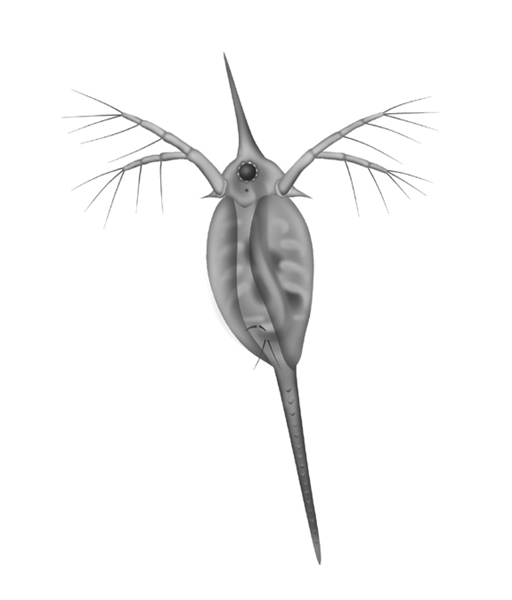

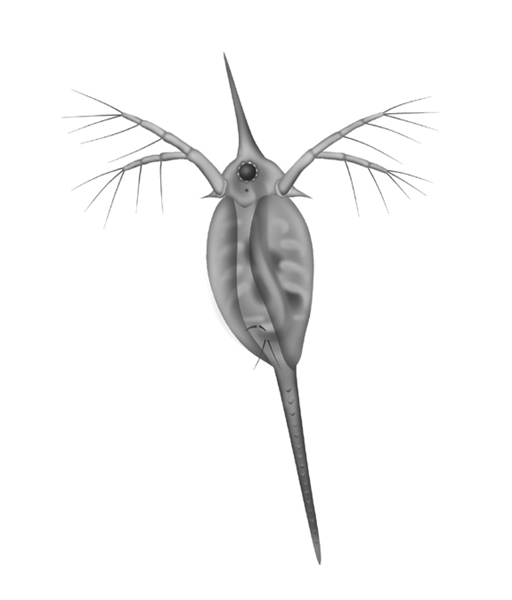

頭と尾を尖らせたミジンコ。彼らの仲間も生き残りをかけて様々な工夫を凝らす。

翻って江戸時代に編纂された博物誌に目を移すと、私たちは意外なほどリアリティを感じることができるかもしれない。

『外国珍禽異鳥図』は、長崎に持ち込まれた外国の珍しい鳥獣の記録である。中でも体長30センチメートルほどの超小型の鹿「ジャワマメジカ」や、サルの仲間「スローロリス」などは、さぞかし驚異の目で迎えられただろう。『異魚図賛』には海洋の中層にすむ深海魚リュウグウノツカイをはじめ、珍しい魚の数々が色鮮やかに再現されている。また、『堀田禽譜』に描かれているペンギンは剥製がモデルにされたという。。これについては小社刊『やっぱりペンギンは飛んでいる!!』にて触れているので、ぜひ参照してほしい。

生き物たちに対して働く私たちの想像力は、とどまるところを知らないものがある。ドゥーガル・ディクソン著『アフターマン』は、進化学の知見を未来に適用することで、(未だ?)存在しない生物世界を描いている。また、ハラルト・シュテュンプケ著『鼻行類』は、架空の生物群に関する論文というスタイルをとっている。これらの書のリアリティを支えるのは、学問的な知識体系である。

早川いくを著『へんないきもの』は、強烈なインパクトの"キモカワイイ"生き物にあふれている。実在する生き物たちの姿かたちは、私たちの想像力をも上回るのだろうか。今後もフロンティア開拓に期待がかかる。

生き物のふしぎは科学を刺激し、科学は生き物の本質にどこまでも迫ろうとする。小社刊『シンカのかたち 進化で読み解くふしぎな生き物』は、珍獣・怪植物のたぐいを蒐集しただけではない。私たちの常識を覆すような姿・振る舞いのふしぎな生き物たちを、科学はどのように説明するのか。進化学・生物学のエッセンスに触れていただけるようになっている。ぜひご一読を。