鍋料理もいいけれど

読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋。

暑い夏が終わり、いつもよりも集中して何かをはじめようとする風潮の高まるこの時期、そろそろ「あたたかい鍋ものでも食べたいな」なんて思う季節ではないでしょうか。

冬の間に大活躍する台所道具「土鍋」。鍋料理だけではなく、煮物、蒸し物などさまざまな料理をつくることができる用途の多い道具です。なかでも、米を土鍋で炊くと、ふっくらとしたおいしいご飯ができるので、一度は試してみるとよいでしょう。ここでは、土鍋でおいしいごはんを炊きあげるコツ、「吸水と蒸らし」についてお話しします。

水分のさじ加減

ごはんがおいしく炊きあがるかどうかは、火加減はもちろん、炊く前の吸水と後の蒸らしにかかっているといってもいいでしょう。米を炊くというのは、生米の硬いデンプン質を大量の水を使って糊化させ、消化吸収しやすくさせること。 米を洗った後、十分に吸水させないまま炊きはじめると、表面は煮えていてもなかのほうは芯が残ってしまう状態になってしまうので、せっかく上手に炊けても、きちんと蒸らさないとごはんはおいしくなりません。

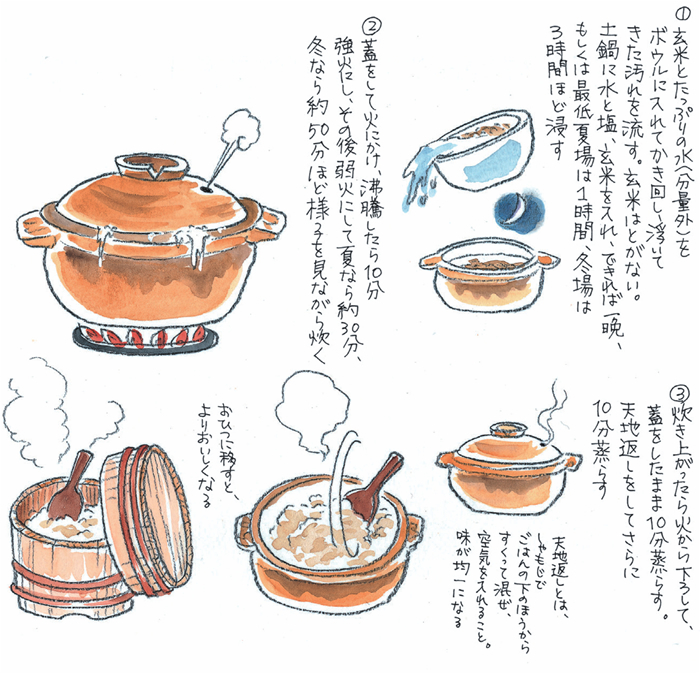

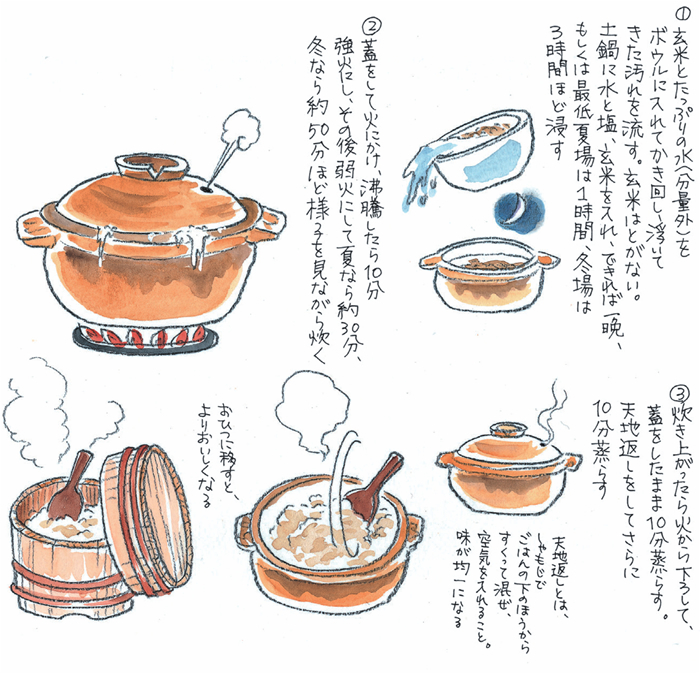

消火してすぐは、まだ米の中心まで柔らかくなっていないので、じっくり蒸らさなければなりません。ところが、蓋をしたまま長く蒸らしていると、蒸気の逃げ場がないまま温度だけが下がり、水滴が落ちて水っぽいごはんになってしまうので、必要以上に蒸らしすぎず、しゃもじで全体をざっくりかき混ぜる「天地返し」や、おひつに移して余分な水分を飛ばすことが大切になってくるのです。

これらそれぞれの時間は、何度か炊きあげていくうちに、手持ちの鍋と炊飯との関係を見極め、一番好みの状態を考えていけばよいので、まずは「土鍋と米と水」で炊いてみてください。手間ひまかけているように見えますが、炊飯器で炊くよりも土鍋のほうがじつは短い時間でごはんが炊きあがります。

- 材料(3人分)

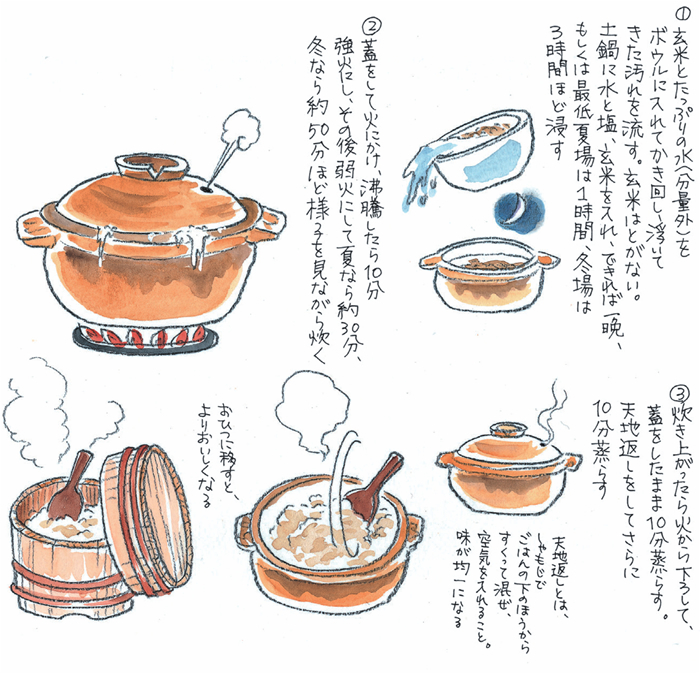

玄米ごはんの炊きかた

(「普段に生かす にほんの台所道具」より抜粋)

普段より少しだけ変化をつけることで、自分なりの工夫や食事に対する発見ができます。

土鍋のほかにもすり鉢、鰹節削り、鉄瓶、七輪など、さまざまな日本の道具を使って、手を動かす食事を存分に楽しむ機会を設けてみるのはいかがでしょう。

仕事をして帰宅したあと、体の芯からあたたまる食事は格別。いろんな秋の楽しみがありますが、今年は「食欲」にどっぷり浸かってみませんか。