確定申告はあまく見ると痛い目にあう

平成19年に家を買った、出産したなどで大金を使った人は、確定申告することで、税金が戻ってきます。また、副業や公的年金をもらった人も申告が必要です。

今年申告が初めての人は、「とりあえず、税務署に行けばなんとかなるだろう」と、あまく考えてると痛い目にあいます。

申告シーズンには、税務署に特設会場が設けられ、税理士さんが申告書作成の相談に乗ってくれます。そのため、「行けばなんとかなる」と思われるかもしれませんが、税務署はそのような人たちで、あふれかえっています。大行列で、書くのもままならない光景を目にするでしょう。税理士さんも大忙しなので、ちょっと質問、という程度の相談はできますが、マンツーマンで教えてくれると思ったら大間違いです。結局、提出できず帰るか、1日仕事になってヘトヘトになってしまいます。

そこで、あらかじめ申告書用紙をもらい、わかるところを記入して税務署に持っていき、仕上げて提出する、という手が考えられます。しかし、いきなりシロウトがスラスラ書き込んでいけるものではありません。また、計算ミス、記入ミスなく一発で仕上げられれば問題ありませんが、ちょっとしたミスがあれば書き直しになってしまいます。

やはり、確定申告はできる限り手早く、確実に済ませたいと、誰もが思うところです。

オススメは国税庁サイトの申告書作成サービス

「税務上の知識を身につける気はない」「確定申告はサクサク終わらせたい」という人にオススメなのが国税庁のWebページにある確定申告作成ソフト、その名も「確定申告書等作成コーナー」です。次のような特徴があります。

- パソコンとインターネット環境、プリンタが必要

- 必要な情報を入力すれば、計算を自動でしてくれる

- 帳票間の転記も自動でしてくれる

- 印刷すれば、即、提出書類となる(モノクロでもOK)

- 無料で使える

- 国税庁のソフトなので、作成した書類の信頼性はバツグン

このように多くのメリットを持っています。

また、「確定申告書等作成コーナー」で作成した人用の提出コーナーを設けている税務署もあり、長い行列に長時間並ぶ必要がなく、素早い提出が可能です。

平成19年分は1月中旬に登場

国税庁のWebページにある「確定申告書等作成コーナー」は、毎年1月中旬頃に更新されます。そのため、平成19年分は、平成20年1月中旬に登場することになります。

また、提出の期間は平成20年2月18日から3月17日です。なお、還付申告(税金が戻るのみの申告)は、平成20年1月1日から5年以内であれば可能です。

3月17日の提出期限ぎりぎりだと、非常に混雑しますので、できるかぎり早めに行くのがポイントです。

国税庁のWebページにアクセスしてみよう

それでは、国税庁のWebページにアクセスしてみましょう。なお、本原稿執筆時点では、まだ平成19年分が登場していないので、以下は、平成18年分となります。

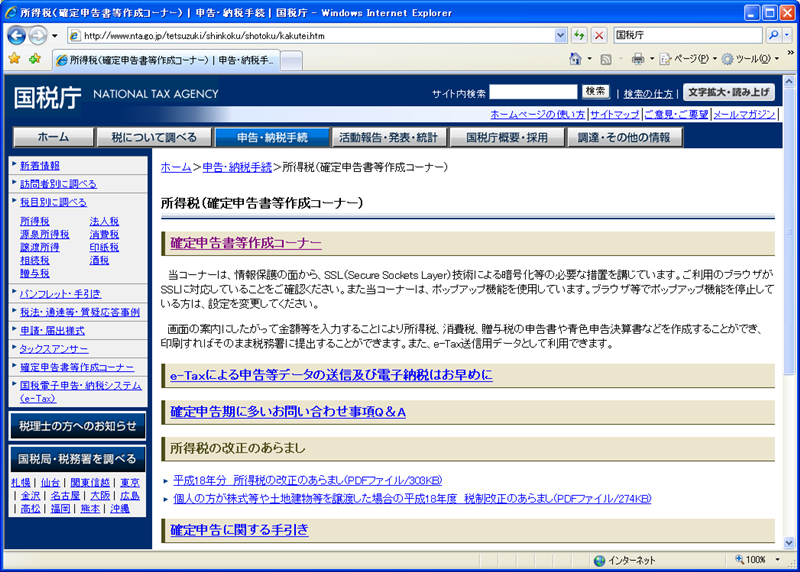

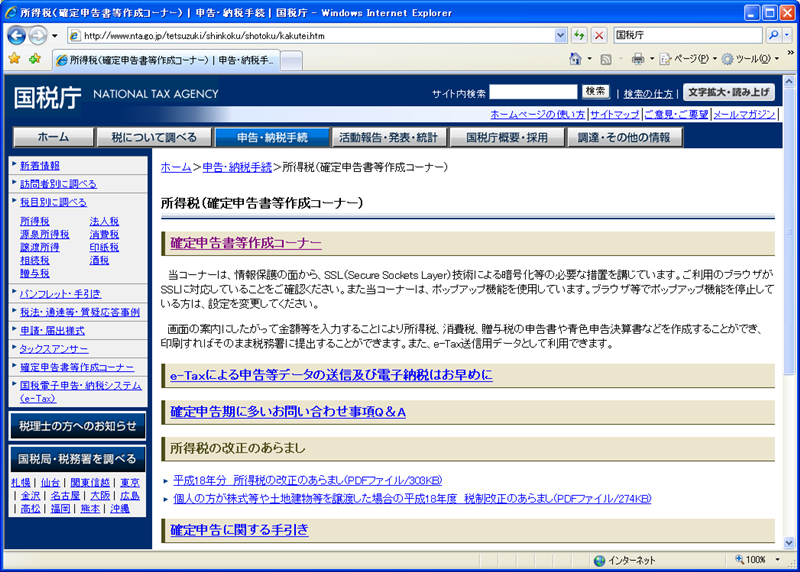

まず、インターネットエクスプローラーから「http://www.nta.go.jp/」と入力してください。国税庁のWebページが表示されます(図1)。

図1 国税庁のWebページ

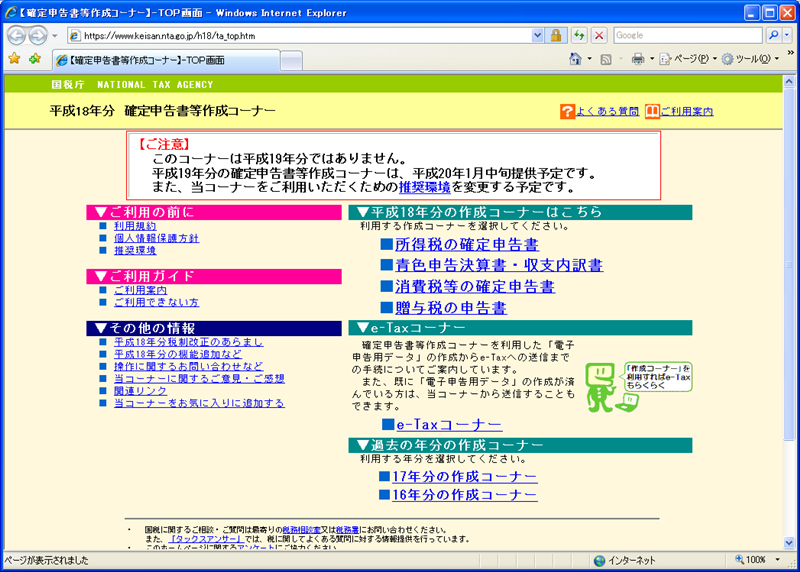

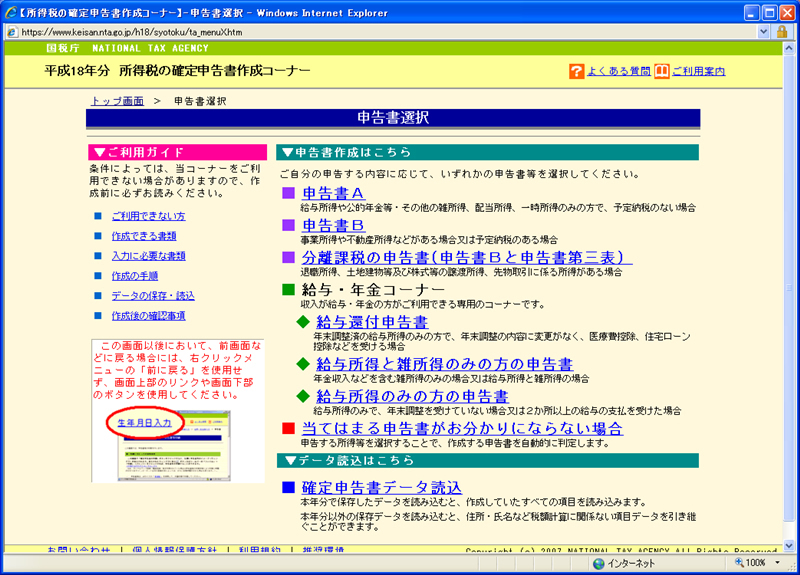

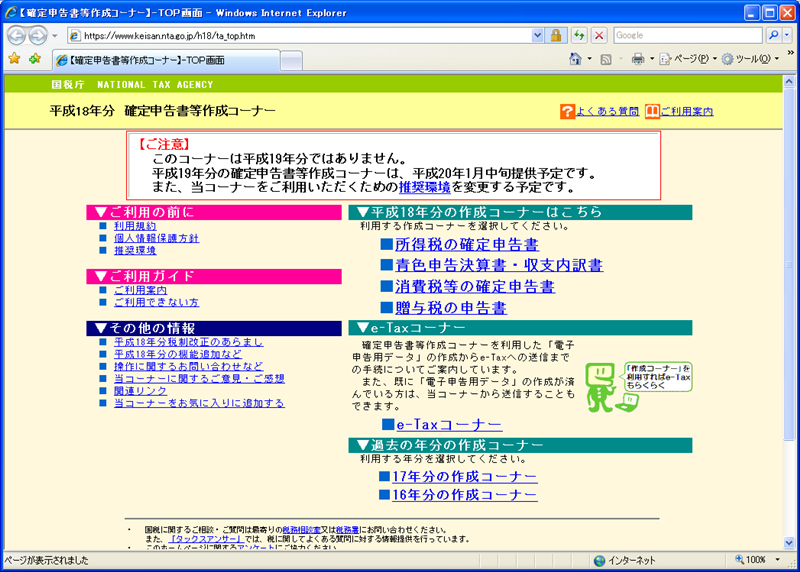

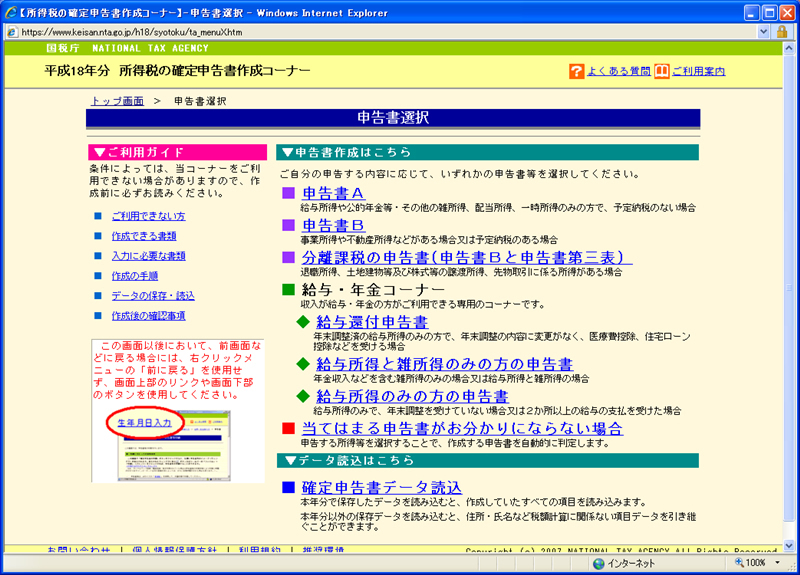

次に図1の左側にある「確定申告等作成コーナー」をクリックすると図2が表示されるので、図2の中央にある「確定申告書等作成コーナー」をクリックしてください。「平成18年分 確定申告書等作成コーナー」(図3)が表示されます。さらに、図3の「所得税の確定申告書」をクリックすると、申告書選択画面(図4)になります。どの申告書を選んで良いかわからない人は「当てはまる申告書がお分かりにならない場合」をクリックします。

図2

図3 平成18年分 確定申告書等作成コーナー

図3 平成18年分 確定申告書等作成コーナー

図4 申告書選択画面

図4 申告書選択画面

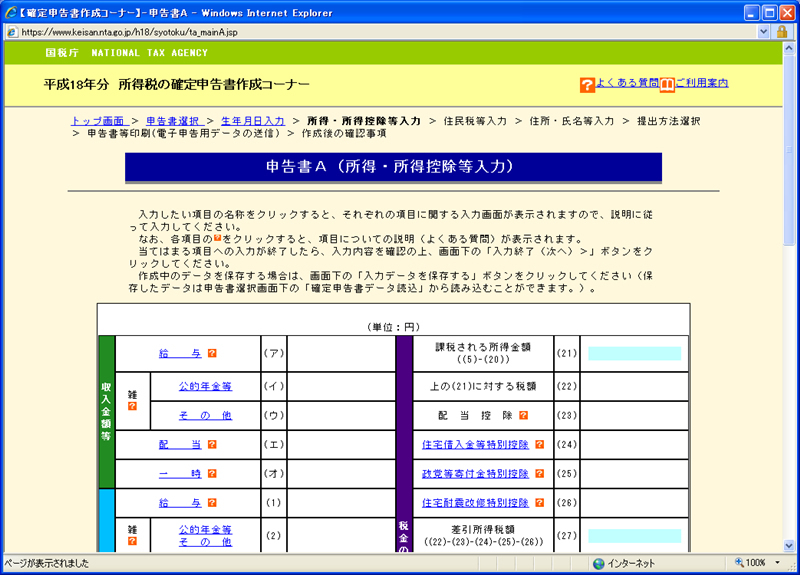

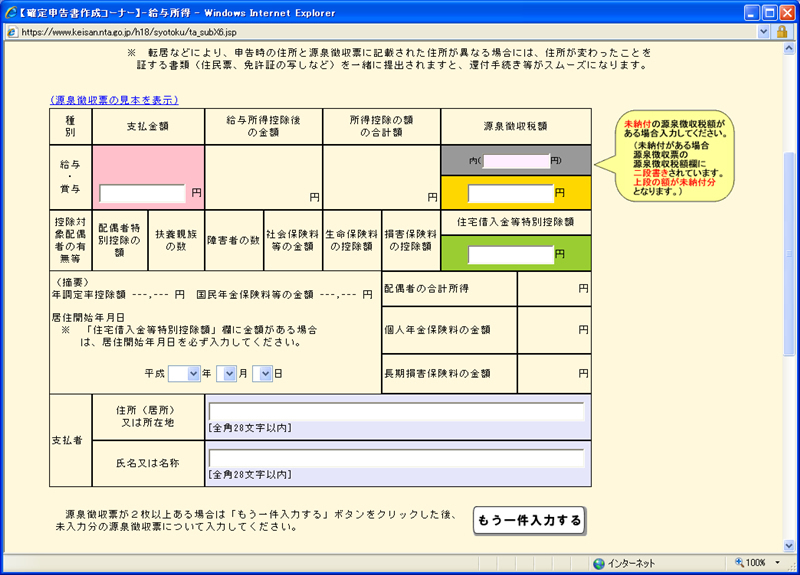

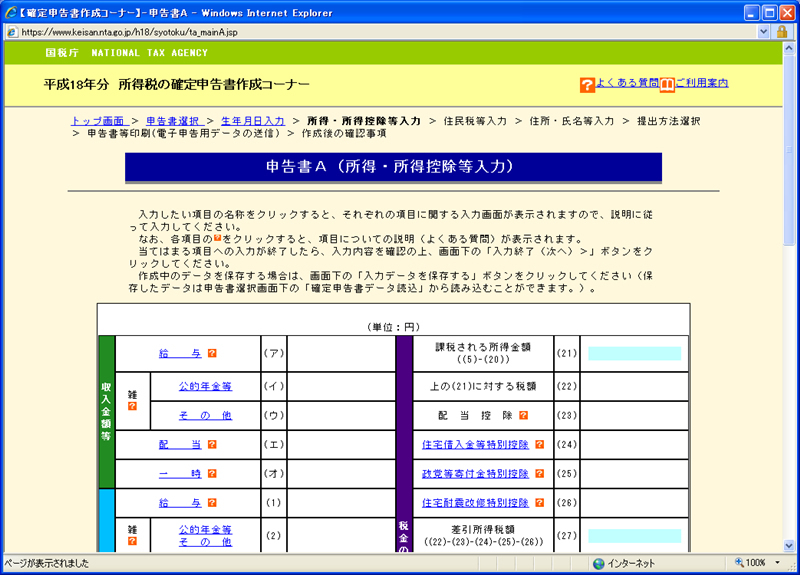

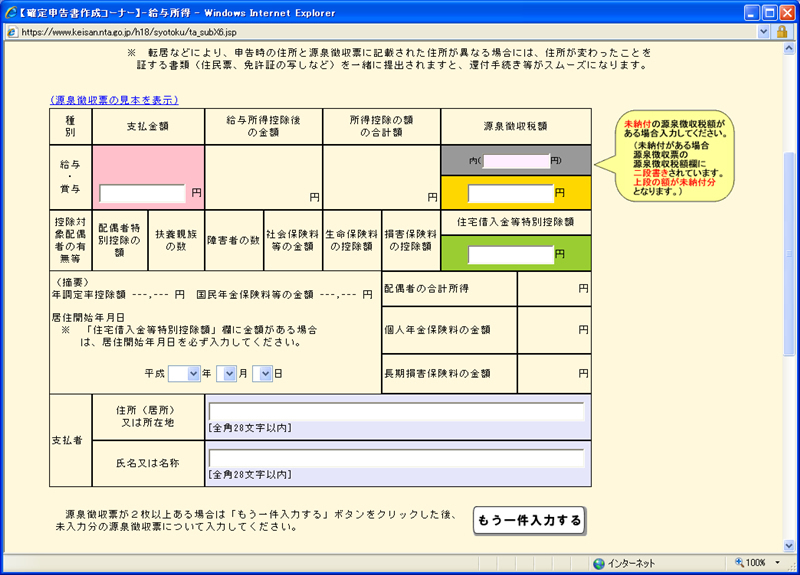

ここでは「申告書A」をクリックしてみます。クリックすると、生年月日を聞かれるので、入力してください。入力後、実際の申告書に似ている画面(図5)が表示されます。たとえば「給与」を押してみましょう。図6が表示されます。

図5 申告書A

図6 給与所得の入力画面

図6 給与所得の入力画面

会社から年末に「給与所得の源泉徴収票」を配布されますが、図6と見比べてみてください。似てませんか? 手持ちの「給与所得の源泉徴収票」を見ながら、図6の項目を入力していけば良いだけです。こうして、必要な項目をドンドン入力して、印刷すれば、申告書が出来上がります。

以上、駆け足で紹介しましたが、手書きに比べると、圧倒的に手早く確実にできるので、ぜひネットでの申告にチャレンジしてみてください。