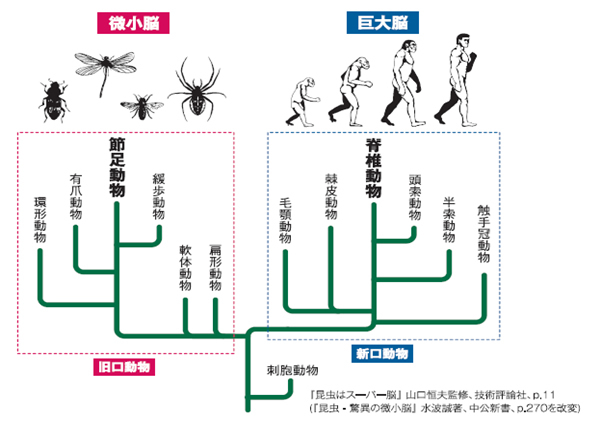

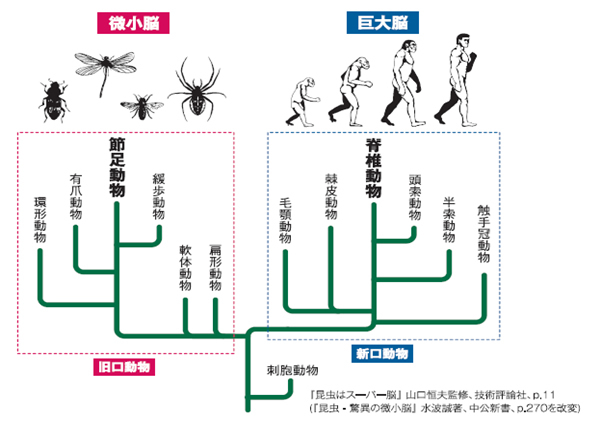

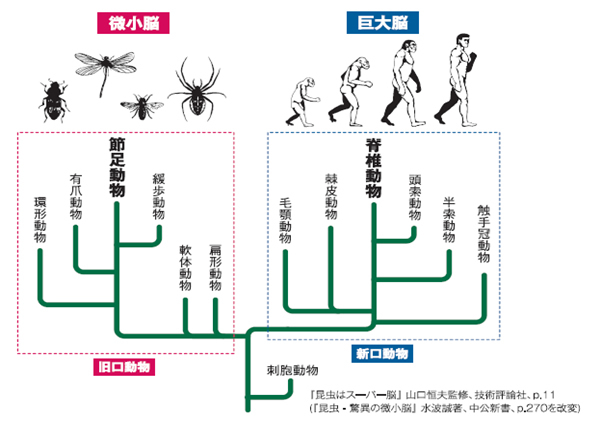

今から46億年前、太陽系に原始地球が誕生し、その約10億年後に初めての“いのちの芽”が原始地球上に現れました。それからさらに約30億年後、さまざまな生きものが、まるで試作品のオンパレードのようにいっせいに創り出されたのです。カナディアン・ロッキー山中のバージェス頁岩層から発見された“5つの目をもち、象の鼻のような長く伸びた口をもつ生きもの(オパビニア)”“7対の箸のような足をもつ生きもの(ハルシジェニア)”などは、まさに試作の段階で絶滅した生きものたちでした。しかし環境に適応した生きものたちは、子孫の繁栄を求めて、一つの流れから異なる二つの大きな流れに分かれ、それぞれが進化の道を歩み始めたのです。その一つは脊椎動物への進化の流れで、もう一つは節足動物への進化の流れです(図1)。

図1 動物の系統と脳の関係

ところで、脊椎動物への進化は大型で長命な動物を目指す流れであるのに対して、節足動物への進化は小型で短命な動物を目指す流れといえます。つまり、二つの流れはまさに対極的な関係にあるのです。現在、きちんとした戸籍(学名)を与えられている全生物種数は150万、そのうち脊椎動物の種数は4万5000種、節足動物の代表格である昆虫の種数は95万種というのですから、種数のうえでも二つの流れはなにかしら対極的な関係にあるのです。

さて脊椎動物の頂点に立つ私どもヒトは洋の東西を問わず、古くから節足動物の代表格である昆虫の姿形や習性に多くの関心を寄せてきました。たとえば「一寸の虫にも五分の魂」「蓼食う虫も好き好き」「飛んで火にいる夏の虫」という日本古来の諺からうかがえるように、往時の人々は身近な虫を注意深く観察し、その存在や習性を擬人的にとらえていたのです。もちろん、このような諺が世に生まれたのは、昆虫には「小さいながられっきとした脳がある」ことを知らなかった時代背景があります。

最近「巨大脳」と「微小脳」という用語が使われはじめました。ごく簡単にいってしまえば、巨大脳とは、ヒトの脳のように1000億個ものニューロンで構成されている大きな脳のことです。また微小脳とは、昆虫の脳のように100万個にも達しない少数のニューロンで構成されている小さな脳のことです。

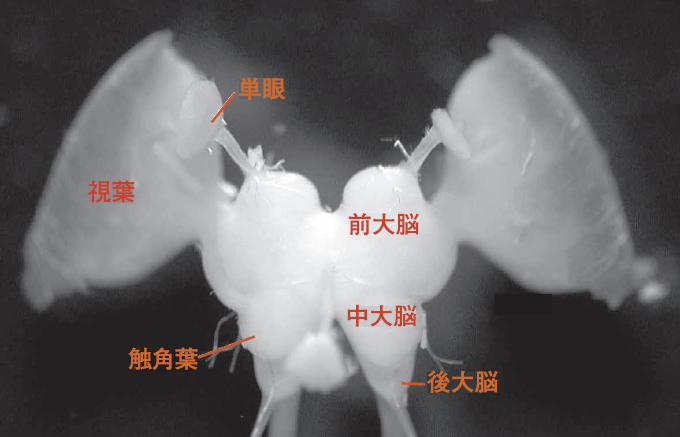

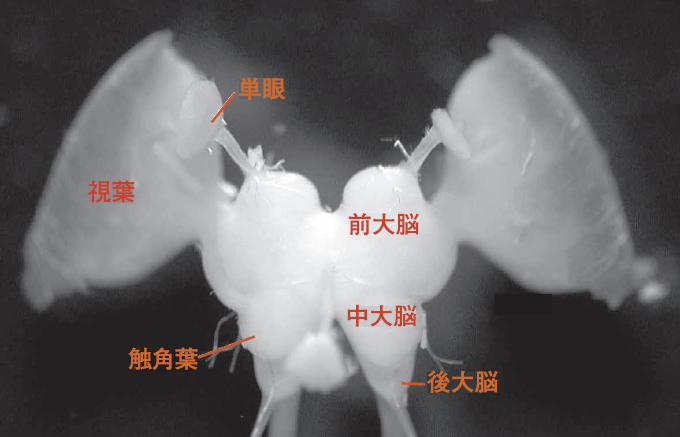

図2 クルマバッタ

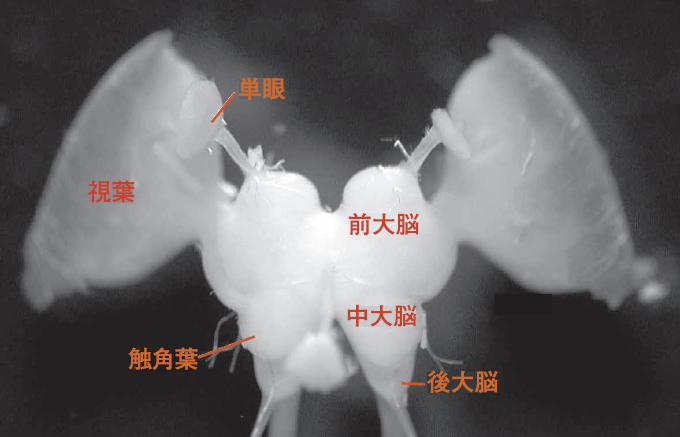

ここでバッタの“顔”を眺めてみましょう。図2をご覧ください。クルマバッタというバッタです。この顔から、子どものころ夢中だった仮面ライダー1号を思い浮かべたかたもいるかもしれませんね。まず、複眼と触角、そして顔の半分を占める大きな口器が目につきます。もう少し注意深く眺めてみると額に単眼があることに気がつきます。単眼は触角の後ろにも1つずつあり、計3個あります。頭の中をのぞいてみましょう。複眼の間になにやら2mmほどの白いものが見えます。これがバッタの“脳”です。「へー、脳って虫にもあるのか」と思った方がいるのではないでしょうか(図3)。

図3 バッタの脳

微小脳という考え方が浸透し始めるとともに、ヒトの10万分の1にも満たない、その小さな小さな脳には、記憶、学習、パターン識別などの機能や、優れた嗅覚、機械感覚を裏付けるメカニズムが存在することが次々と明らかにされてきました。また、巨大脳と微小脳では個々のニューロンの動作原理は同じなのですが、ニューロンで組み立てられている神経回路の設計原理は異なることが明らかにされてきました。つまり、微小脳は巨大脳のミニチュアでもプロトタイプでもないのです。