ご存じのとおり、日本は「地震大国」といわれるほど地震の多い国です。身体に感じない微小な地震はいつも発生しているといっても過言ではありません。とくに近年、大地震に関するニュースを耳にすることが多くありませんか?

1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)以降に発生した震度6弱以上の地震を列挙してみると、2000年鳥取県西部地震、2001年芸予地震、2003年宮城県北部地震、2003年十勝沖地震、2004年新潟県中越地震、2005年福岡県西方沖地震、2005年宮城県沖地震、2007年能登半島地震、2007年新潟県中越沖地震、そして2008年岩手・宮城内陸地震とこんなに起きているのです。しかもマグニチュードの数値以上に災害がひどくなりやすい内陸型が増えてきている傾向にあるようです。

地震の予知は可能なのでしょうか?

実際のところ、残念ながら現状ではほとんど不可能といえるようです。とくに内陸(都市)部は生活活動による揺れがあるため、データを収集することが非常に困難であるという理由もあります。

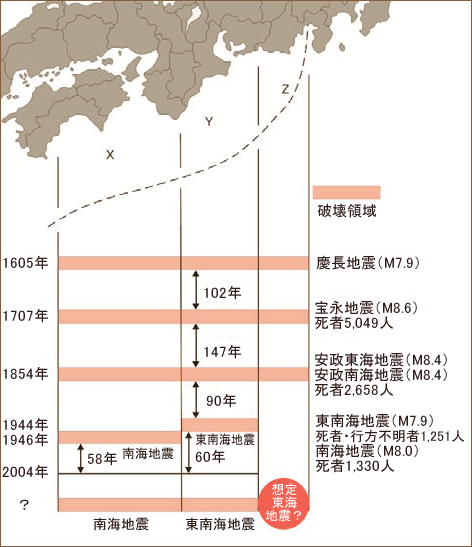

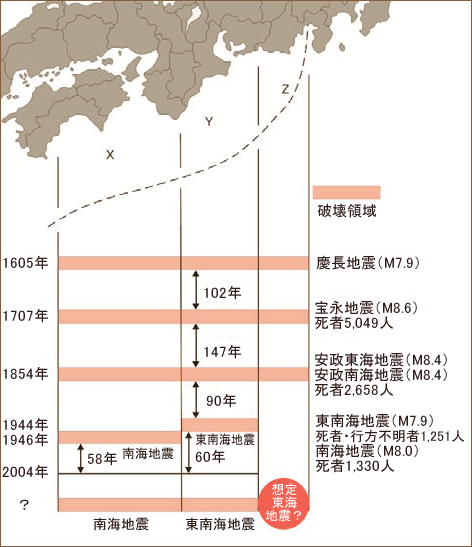

ただし、海底のプレートがずれて発生する東海地震のみは条件さえ整えば予知が可能ということです。東海地震を予知し、震災を防止、軽減することを目的とした大規模地震対策特別措置法(大震法)が1978年に施行されました。歴史的に見て巨大地震の震源になりやすい南海、東南海、東海と区分された3つの地域(図1のX、Y、Z)の存在があり、これらの地域のうち、1944年に東南海地震が、続いて1946年に南海地震が発生。過去、この地域で発生した地震は3つの地域が連動していたので、近いうちに東海地震も発生すると予想されたためです(図1参照)。

この東海地震のように、地震予知のひとつのヒントとなるのは、歴史から見えてくる地震の周期性と震源地が集中しているエリアです。

東海地震に関しては、1978年以来、観測機器の設置やデータの収集が行われてきているので、より直近の地震発生予知が可能になっています。しかしそれですらも“絶対予知できる”とはいえないのが地震予知技術の現状です。

図1 プレート境界付近の大地震の規則性

(出典:防災システム研究所[一部加筆])

・東南海・南海地震とは

・東南海・南海地震とは

* 歴史的に100~150年間隔で繰り返し発生

* 次は今世紀前半にも発生

* 東海から九州にかけて広範囲に地震の揺れや津波による甚大な被害

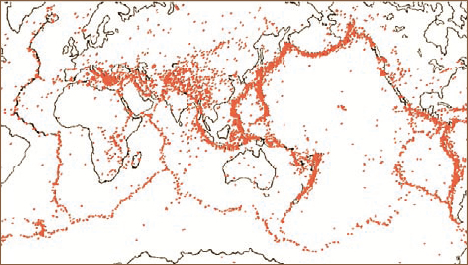

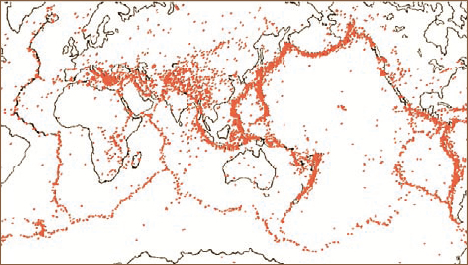

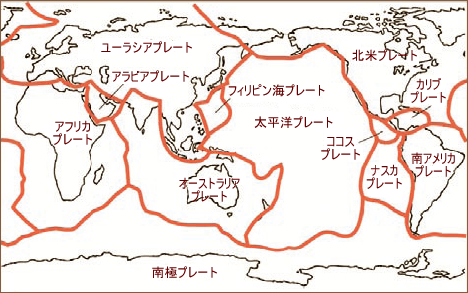

図2 地震の震央とプレート境界は一致する

(出典:理科年表1990年)

(1)1970~1985年にM4以上、深さ100km以下の地震の起きたところ

(1)1970~1985年にM4以上、深さ100km以下の地震の起きたところ

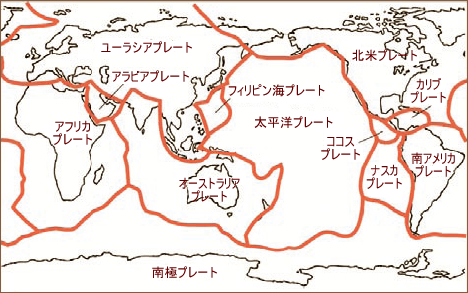

(2)世界のおもなプレート

(2)世界のおもなプレート

仕組みを知り現状を分析する

この地震予知の確度をあげるための手法を研鑚しているのが、本書の監修者である木村政昭琉球大学名誉教授です。同教授がとなえる手法は大きく2つあります。ひとつは地震と火山噴火の関係によるものです。もうひとつは日々発生していた微小な地震が急にピタリとなくなってしまったエリアで、大地震発生の前にあらわれる現象から読みとくものです。

前者の地震と噴火の関係については、地球の構造と地震が起こるメカニズムを知ることで見えてきます。図2をご覧ください。下の図のように、地球の表面は1つにつながっているのではなく、数枚に分割されたプレートと呼ばれるもので覆われています。これらのプレートは少しずつですが日々動いており、互いに押し合いへしあいしています。プレート同士がぶつかるところで徐々にストレスがたまり、臨界点を超えたときに解放されるストレスの反動で地震が発生します。図2の上の図は震源地をプロットしたものです。下図のプレート境界面と見事に一致している事実が、この仕組みの確かさを裏付けています。

火山の噴火は地球内部のマグマが地表に噴出してくる現象で、やはりプレート移動に関連付けて考えることができます。

かくして大震法の施行から30年がたちますが、いまだ東海地震は起こっていません。前回の東海地震から約150年がたち、地震のエネルギーは十分にたまっていると考えられます。はたして、東海地震は近いうちに起こるのでしょうか。木村名誉教授の来たるべき地震に対する見解と予知の確度をあげる手法を本書で確かめてください。