もうほとんどの家庭に普及したといってよい「薄型テレビ」。一昔前までは、ブラウン管テレビに比べて「薄い薄い」と大騒ぎしていたのが、もう「薄い」だけでは誰も驚かなくなりました。もはや「薄型テレビ」という言い方さえも、なんとなく古いものとなりつつあります。ここでは、かつてのブラウン管から、今ご家庭にあるであろう液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ、さらには今後普及が進んでいくことが期待される有機ELディスプレイへと、そのしくみをざっくりとたどってみたいと思います。

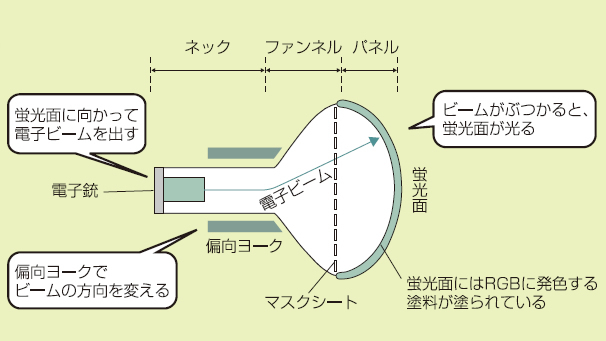

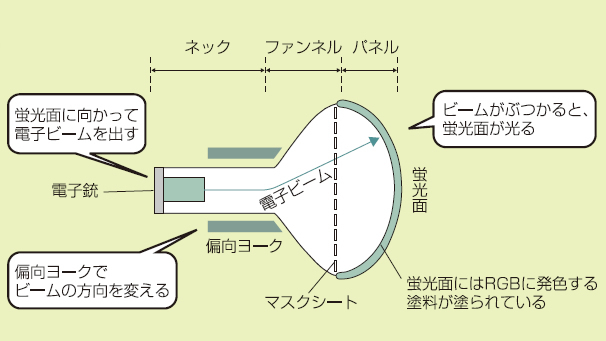

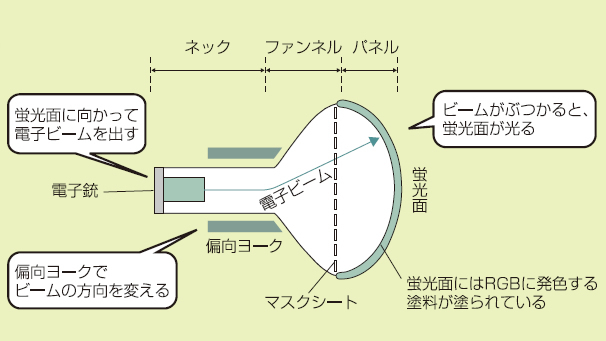

まずは、以前のテレビといえばこれ、「ブラウン管」テレビです。皆さんご存じのように、ブラウン管テレビは背面が大きなフラスコ型のような形をしています。ブラウン管テレビは、このフラスコの口に相当する部分から、電子ビームが発せられ、それがフラスコの底に相当する部分に当たり、発光することで、映像を映し出すしくみになっていました。このフラスコ状の空間、すなわちブラウン管部分のために、ブラウン管テレビは奥行きが大きく、かさばっていたのですね。

ブラウン管

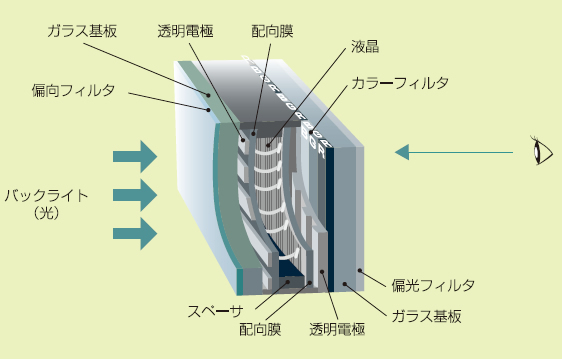

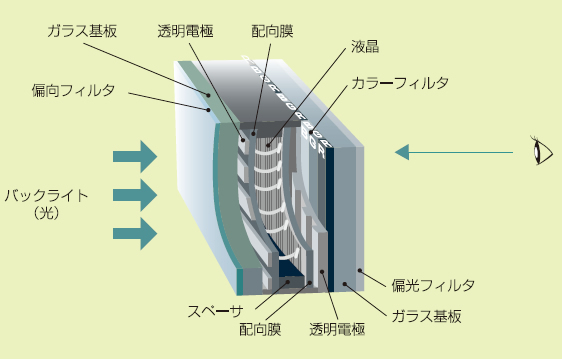

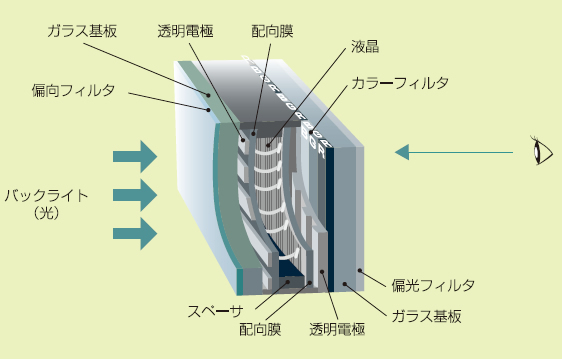

このしくみをとる限り、テレビはいつまでたっても薄くはなりません。そこに登場したのが、「液晶ディスプレイ」です。液晶ディスプレイは、ガラスとガラスの間に「液晶分子」を挟み込んだ構造になっています。液晶分子は、電圧をかけることによって分子の並び方が変わる特性があり、電圧のオンとオフを切り替えることで、「光をどれくらい通すか」を調整する役割を持ちます。そのため、液晶のうしろから光(バックライト)を当て、電圧を切り替えることによって、明暗からなる映像を映し出すことができるというわけです。

液晶

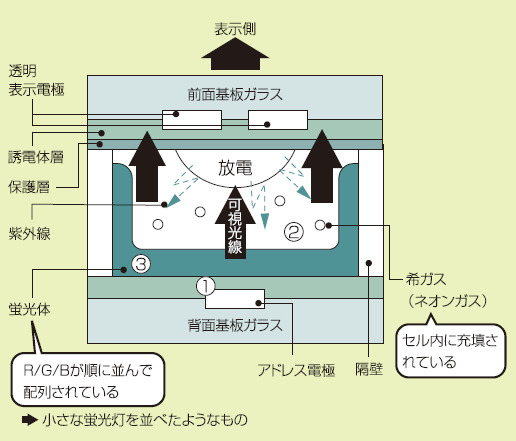

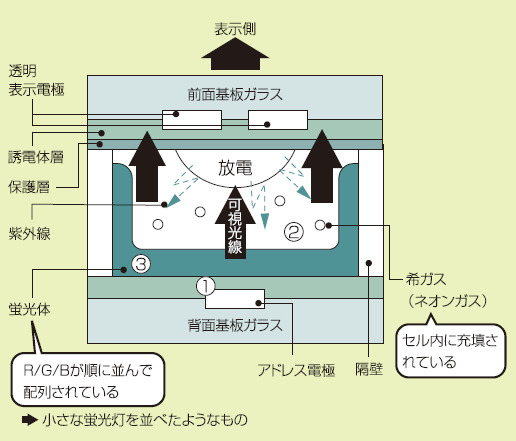

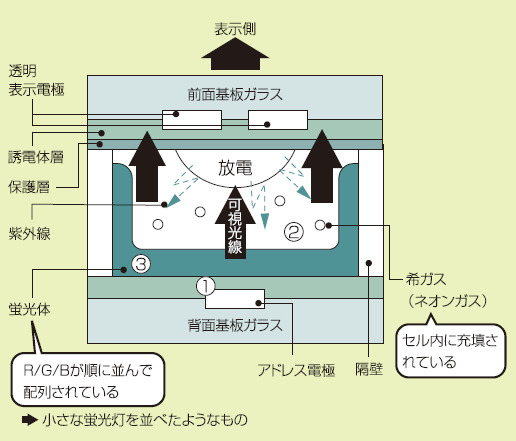

そして、この液晶ディスプレイの強力なライバルと目されてきたのが、「プラズマディスプレイ」です。プラズマディスプレイは、わかりやすく言うと、小さな蛍光灯をたくさん並べたような構造になっています。それぞれの蛍光灯がディスプレイのひとつひとつの画素に相当し、画素内部で放電した際に発生する紫外線と蛍光体が反応することで、光線が発せられます。これら画素から発せられる光の組み合わせによって、映像が映し出される、というしくみです。

プラズマ

従来は、液晶とプラズマ、どちらが勝利するか、といった議論もありましたが、最近では液晶の優位性が高まりつつあります。その理由は、液晶ディスプレイの消費電力の低さです。また、ひとつの画素がひとつの蛍光灯に相当する、といった比喩からもわかるように、プラズマディスプレイは構造が複雑で、高解像度を実現しにくい、という欠点もあります。

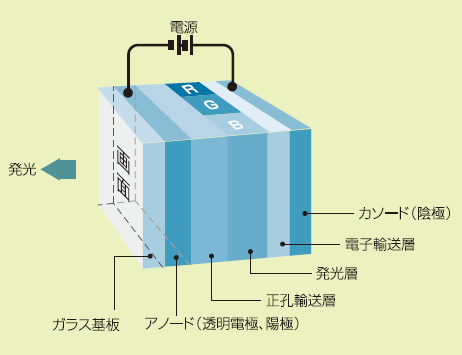

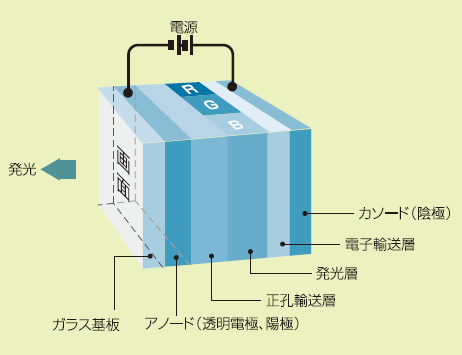

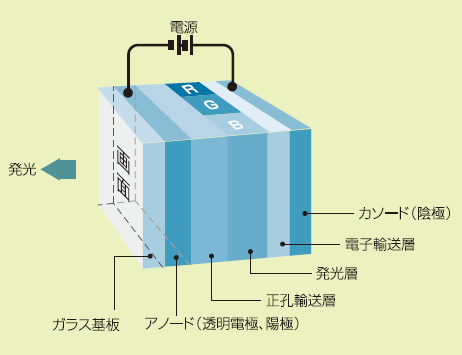

それでは、今後液晶ディスプレイの優位性は揺るぎないものなのか? といったところに登場したのが、有機ELディスプレイです。有機ELディスプレイは、当初携帯電話などでの採用から始まりましたが、2007年にソニーが世界初の有機ELテレビを発売したことで、次世代ディスプレイとして一躍脚光を浴びるようになりました。有機ELディスプレイは、陰極、陽極の2つの電極で、有機化合物を挟み込んだ構造をしています。この有機化合物は電圧をかけると発光する性質をもっています。この光の組み合わせによって、映像を映し出すしくみになっています。液晶ディスプレイのようなバックライトが必要なく、またプラズマディスプレイと比べて構造もいたってシンプルなため、超薄型ディスプレイが実現できるというメリットがあります。

有機EL

このように、ブラウン管→液晶→プラズマ→有機ELと見てきたわけですが、本来はこのように単純に割り切れるわけではなく、それぞれの技術において、性能の向上や革新が日々行われています。また、電界放出ディスプレイなどの、さらに今後の発展が期待されるディスプレイ技術も登場しています。「図解 次世代ディスプレイがわかる」を読んで、見た目は薄くても実は奥が深いディスプレイの世界に、あなたも入り込んでみてはいかがでしょうか?