NASAといえば、惑星探査衛星やスペースシャトルをイメージする方が多い。しかし実際には、地球を観測することも、NASAが担っている非常に重要な仕事となっている。

NASAは、設立以来半世紀に渡り、絶えず変化する地球環境をさまざまな人工衛星を使って観測してきた。未知の部分が多い地球環境を理解するには、地球環境を構成する多数の要素を観測してデータを集め、分析し、それらが互いにどのように作用しあっているかを解明しなくてはならない。こうした仕事がNASAの取り組んでいる壮大な研究分野のひとつ「地球科学」だ。さまざまな地球観測衛星によって集められたデータが、気象科学や海洋科学、生物学、大気科学などと統合されたとき、はじめて地球科学は進歩し、地球についての理解が深まる。

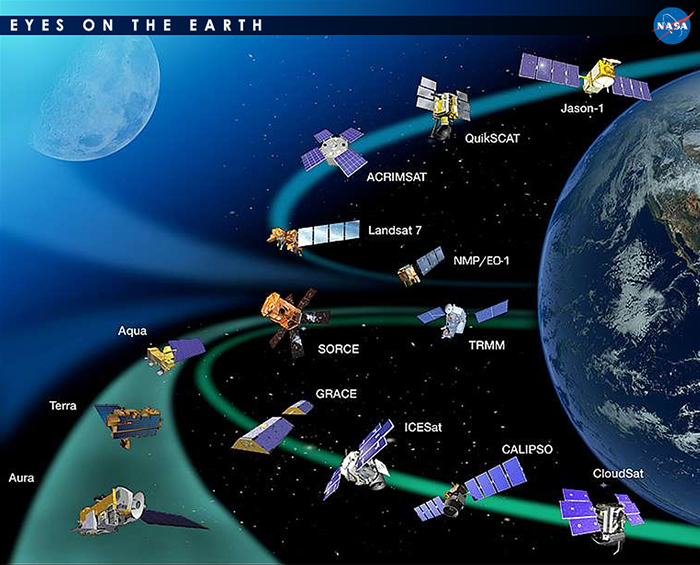

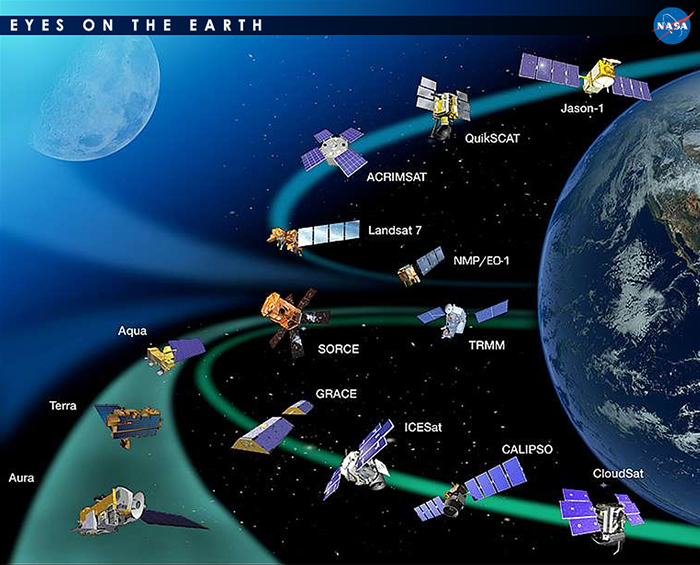

NASAの地球観測衛星

「ランドサット」と「テラ」「アクア」

2009年現在、NASAが地球観測を目的に打ち上げ、管理している観測衛星は20数基にのぼる。これらの衛星はいずれも、長期的な地球観測計画の中核をなしている「EOS(Earth Observing System=地球観測システム)」の一員となっている。

主役級と呼ぶ衛星のひとつは「ランドサット」だ。ランドサットは、NASAの地球観測史の中でもっとも長きにわたって膨大な視覚情報をもたらし、我々の地球に対する見方を著しく広げてくれた。

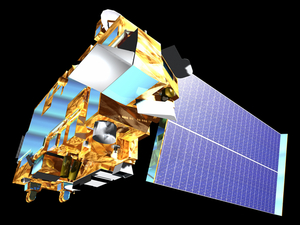

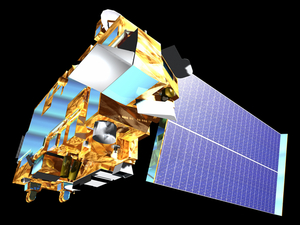

ランドサット7

ランドサットはNASAの地球観測衛星の主役である。最新のものは1999年に送り出された7号。可視光から熱赤外線まで8つの波長できわめて鮮明な地上写真を撮影することが可能になった。

別のより新しい主役級として選ばれたのは「テラ」と「アクア」という2基の衛星だ。これらには数種類のきわめて高性能の観測装置が積まれており、その中には日本が重要な役割を果たした「アスター(ASTER)」と呼ばれる観測装置も含まれている。

テラ

1999年末に打ち上げられた。ランドサットとほぼ並行して1周98分あまりで周回している。MODISというセンサを搭載しており、きめ細かな波長領域ごとにデータを取ることで、陸や海、雲、エアロゾルなど地球のさまざまな様子を観測することができる。

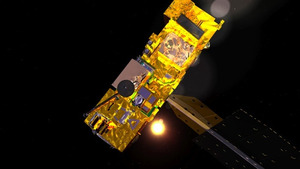

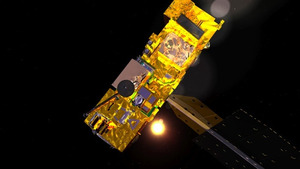

アクア

アクア

テラとペアを組んでMODISを使って観測する。2002年5月に打ち上げられた。観測装置の一部の製作には日本とブラジルの宇宙機関も参加した。

NASAはこうした映像を世界中の誰もが等しく共有できるように、インターネットなどを通じて広く公開している。NASAはアメリカの政府機関であり、その膨大な予算はアメリカ国民の税金によってまかなわれている。しかしNASAはアメリカ国内だけではなく全世界にむけて情報を公開し、真に開かれた公共の研究機関として、世界に模範を示しているということができる。