オリジナルアンプを作るはじめの一歩は、他人の回路をまねることです。しかし、真空管が全盛だった頃と比べると、ソース(音源)の質が格段によくなった現在では、当時の回路をそのまま真似しても、満足のいく結果は得られないでしょう。ではどうすればよいのでしょうか。

その答えは電子回路シミュレータTINAが出してくれます。使ってみたい思い入れのある真空管や、秘蔵していた真空管を生かして使ってみたいと考えている方にもお薦めします。

電子回路シミュレータTINAは優秀な測定器

真空管アンプの回路は、トランジスタを使用したものに比べて部品点数が少なくても、性能的にかつ音質的に実用的なアンプを作ることができますが、それでも個々の抵抗やコンデンサの値が複雑にからみあって、特性や音質に影響します。部品の値を変えたらどのように特性が変化するかは、測定によって明らかになりますが、そのためには高価な測定器が必要になりますし、部品をはんだ付けしなおして、何回も測定しなければなりません。

現在では、可聴域(20Hz~20kHz)をはるかに超えた、1Hz~10MHz程度の特性まで気を配る必要があります。ところが、比較的安価な測定器では、この範囲をカバーできません。

電子回路シミュレータTINAを使えば、このような広い範囲の測定が正確にできますし、実際の回路では測定が困難な位相の測定もできます。

電子回路シミュレータTINAの優れた機能

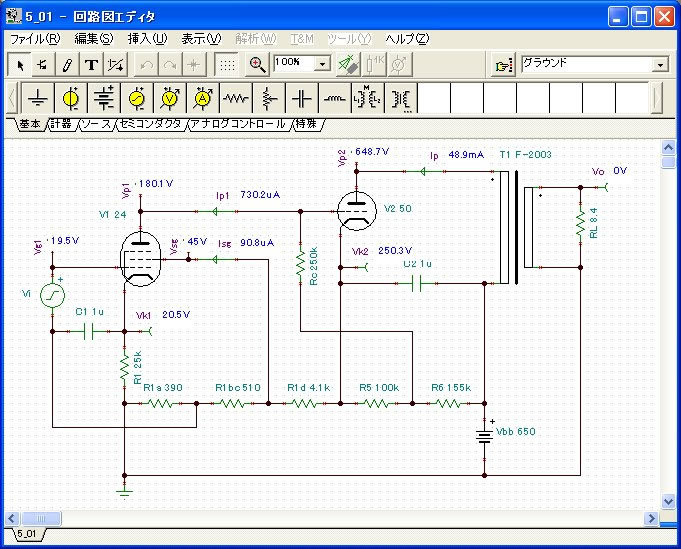

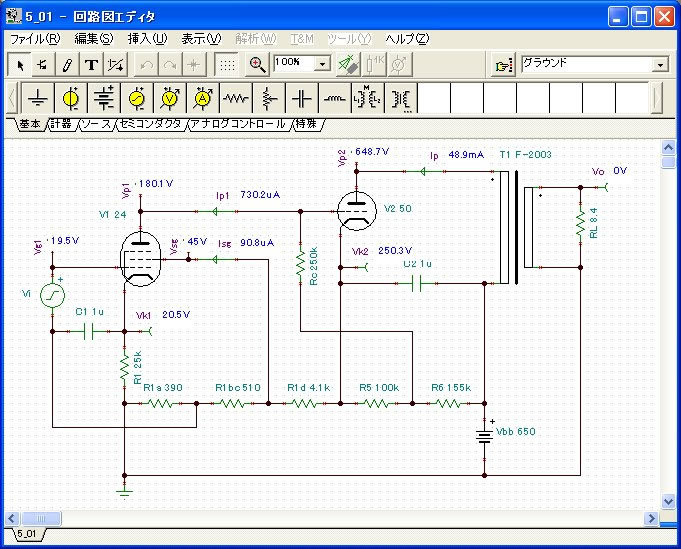

図1は、直結アンプの元祖、ロフティン・ホワイトアンプですが、トランスやコンデンサを変更することにより、現代のソースでも満足のいく特性に変えられることがすぐにわかります。

図1 ロフティン・ホワイトアンプ

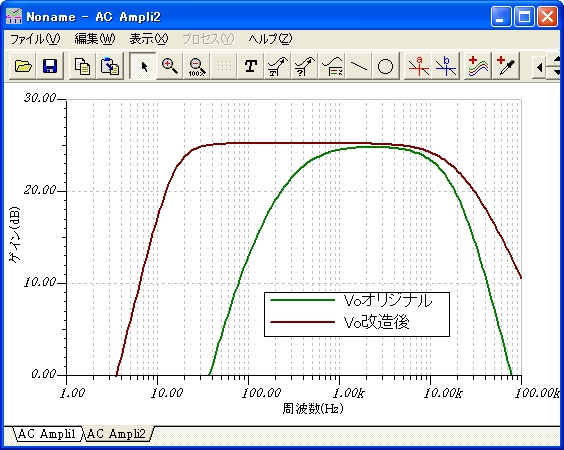

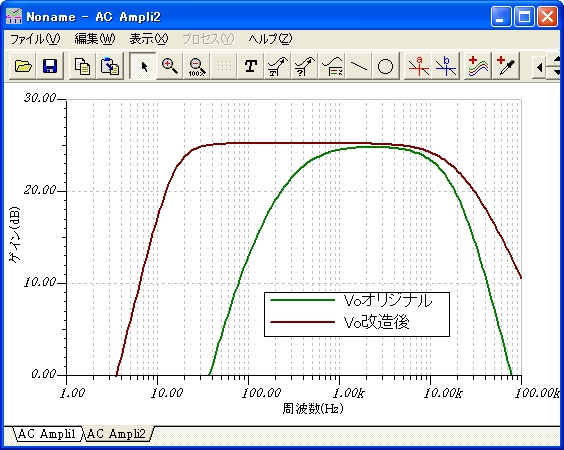

図2 周波数特性

図2 周波数特性

現代のスピーカーは能率が下がっており、ある程度大きな出力がアンプに求められます。五極管(EL34など)やビーム管(KT88など)は容易に大きな出力が得られる反面、低音の締まりを左右するダンピングファクターが低く、回路をいろいろと工夫しなければ優れた音を期待することはできません。

五極管やビーム管を生かして使うには、負帰還、ウルトラリニア接続、カソード帰還などのテクニックを使いこなせなければなりません。これらの動作を理解するには、オシロスコープなどを使って各部の波形を観測するのが一番ですが、電子回路シミュレータTINAを使えば、オシロスコープでは観測困難な箇所まで、正確に、じっくりと観測でき、これらの回路の働きを容易に理解することができます。

『真空管アンプの「しくみ」と「基本」』で解き明かす真空管アンプの秘密

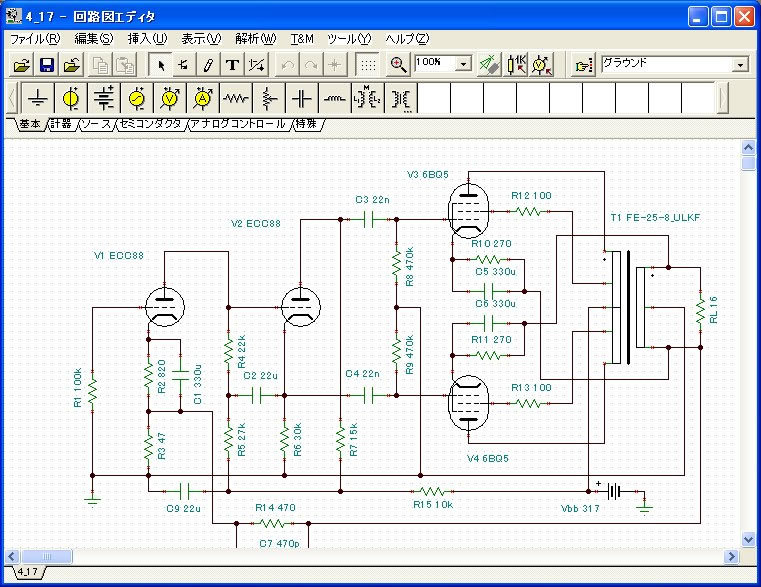

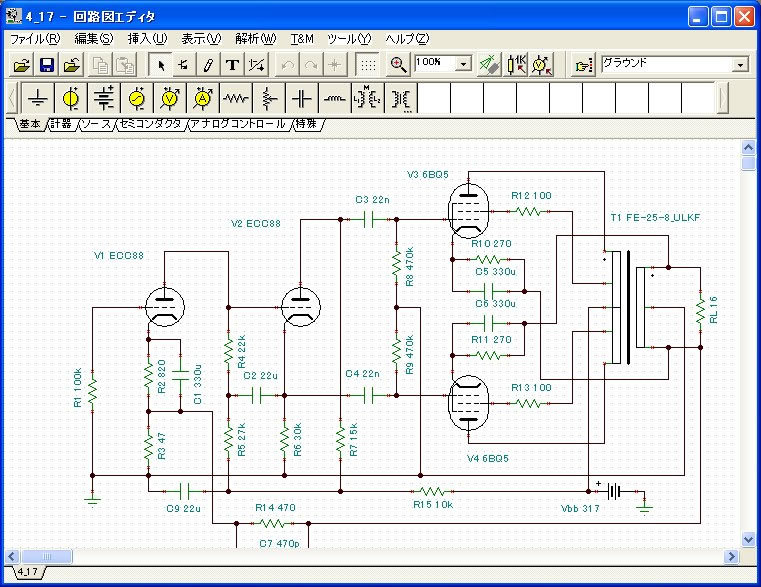

本書では、現在でも生産されている6BQ5をプッシュプルで使い、ウルトラリニア接続やカソード帰還などを盛り込んだアンプ(図3)を例として、シミュレータTINAを使ったアンプ設計の手順を詳しく説明してあります。

図3 本書で設計する6BQ5ppアンプ

真空管を大型のものに変えれば、40W程度の出力のアンプを容易に設計できるようになるでしょう。

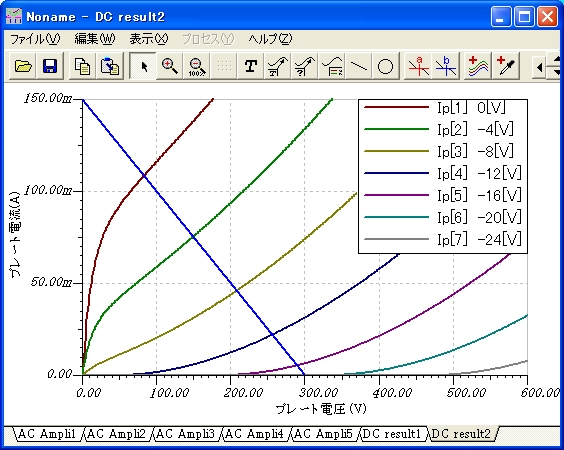

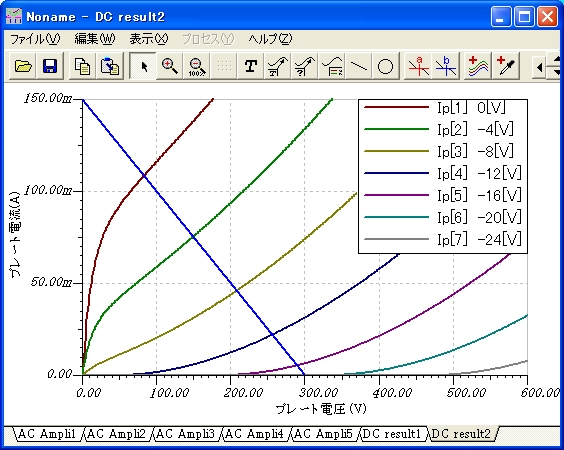

三極管では1枚のプレート特性図があれば、完全に回路の設計ができますが、五極管やビーム管ではスクリーングリッドに加える電圧が変わると、プレート特性が変わってしまい、製造メーカーが発表しているデータだけでは思うように設計できません。

本書に付属している電子回路シミュレータTINAのサンプル回路を使えば、任意の動作条件の特性を知ることができるので(図4)、真空管を最適な状態で動作させることができます。

図4 6BQ5ウルトラリニア接続のプレート特性

このように、本書ではキットなどの既存の回路の理解から、高度なオリジナルアンプの設計まで、電子回路シミュレータTINAを通して簡単に体験することができます。

(中林)