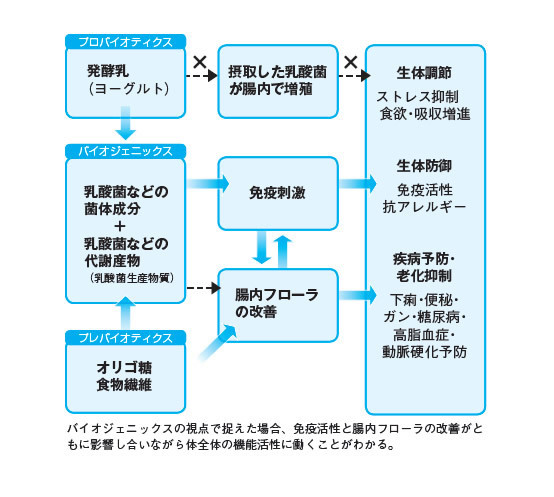

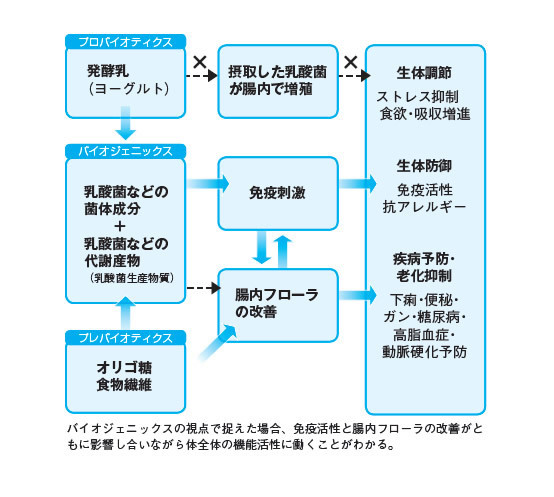

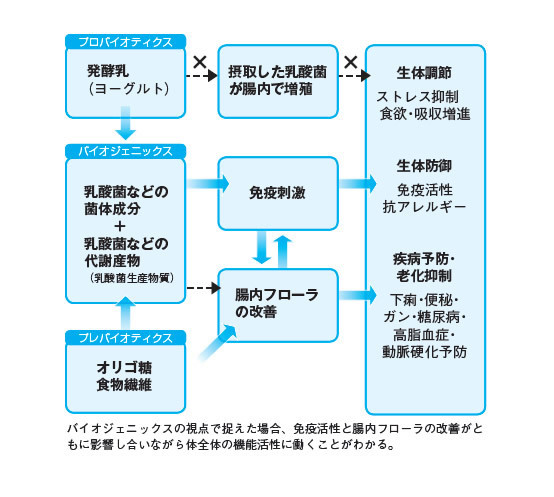

「ヨーグルトを食べると生きた菌が腸に届き、それが増殖して悪玉菌を抑える」。今では誰もが耳にしたことのあるヨーグルト健康論ですが、じつは必ずしも正しいとは言えないようです。なぜか? 腸内細菌学の第一人者で、善玉菌・悪玉菌の名付け親としても知られる光岡知足氏(東京大学名誉教授)は、過去の豊富な実験データをふまえながら、「ヨーグルトが腸内環境にプラスに働くのに、生きた菌であるかどうかは関係ありません。腸に届いた菌体成分(菌の死骸、分泌物)が腸内の免疫機能(腸管免疫)を刺激し、体全体を活性化させる点に効果の本質があるのです。腸内フローラ(腸内環境)の改善は、こうした生体活性の一部と考えたほうがいいでしょう」と語ります。

これまでヨーグルトや乳酸菌飲料、漬け物や納豆など「腸内フローラを改善する生きた菌や酵母」はプロバイオティクスと及ばれ、健康レベルを高める食材として世界的にも注目され、日本でも関連商品が特定保健用食品(トクホ)に数多く認定されてきました。しかし、生きた菌であることが前提にならない(生菌・死菌も関係ない)ならば、プロバイオティクスの定義そのものがそぐわないことになります。死菌でも構わないことになれば、健康食品やサプリメントの開発の可能性も広がるでしょう。「そこで私は、摂取することで腸管免疫が刺激され、体全体が活性化する食品成分のことを新たにバイオジェニックスと呼ぶように提案しています。食品としてプロバイオティクス(ヨーグルトなど)やプレバイオティクス(オリゴ糖や食物繊維など)を摂り、サプリメントとしてバイオジェニックス(乳酸菌生産物質など)を補給するようにすれば、現代人の健康レベルをより高めていくことができるはずです」(光岡氏)。ビフィズス菌が大人の腸内の優勢菌(善玉菌)であることを発見したのも、光岡氏の功績の一つ。腸内細菌学を打ち立てたこの分野のパイオニアは、若さや健康の秘訣を伝える語り部のような存在です。