情報通信、情報メディアの発展によって、以前にもましてより高い情報学力が求められています。情報リテラシーの向上は、「問題解決」や「生産性の向上」に大きく寄与するのです。

コンピュータ、インターネット、Web等に関する技術的な知識、活用する力、それらを生かした創造力は、これからの社会人にとって、なくてはならないものといえます。

そんな大学生や社会人が、情報リテラシーを知る上で最適の入門書が「よくわかる情報リテラシー」です。本書は高校で学習する「情報」の次のステップとしてもおすすめできます。全10章の構成となっており、それぞれの章を専門分野の先生が執筆、幅広い内容を扱っています。

まず1章で扱う「コンピュータの基礎」では、コンピュータの仕組み、ハードウェア・ソフトウェア、勘定系やPOS・地理情報等の情報システム、ネットワークなどについて触れています。

2章は「情報の形態と収集の方法」として、テキストや画像・音声など情報形態、蓄積方法、クラウドと仮想化、検索エンジンの技術や利用などについて解説しています。

3章は「インターネットの仕組みとWebシステム」についてです。プロトコルやパケット通信、Webアプリ等、概要から技術まで知ることができます。

4章の「情報の伝達」では、FacebookやTwitterといったSNSやブログ、電子掲示板などに触れつつ、その仕組みと実際の使い方を解説しています。

5章は「レポートの作成と編集」です。実践的かつ効果的なレポートの組み立て方、書き方を詳しく紹介しています。また、理系、経済系では欠かせないWordを使った数式の入力方法もていねいに解説しています。

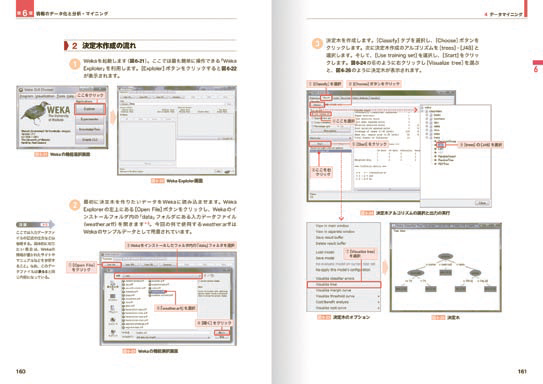

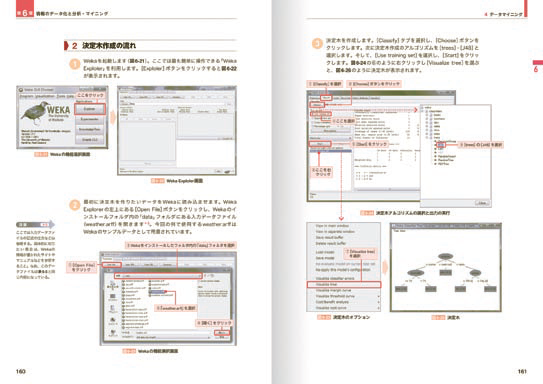

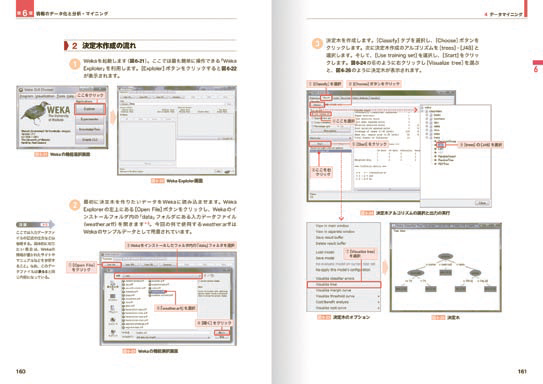

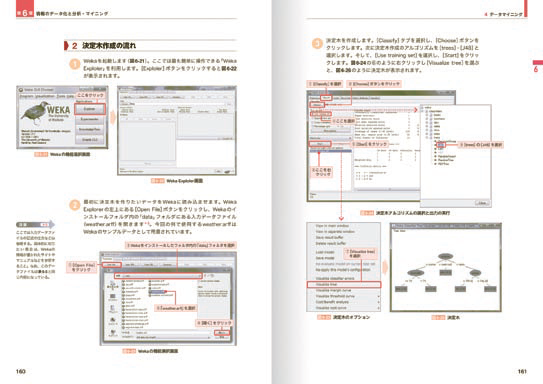

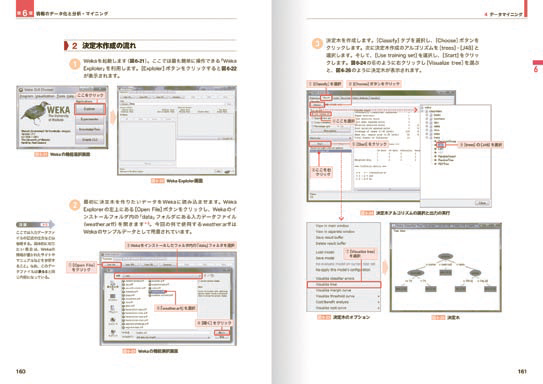

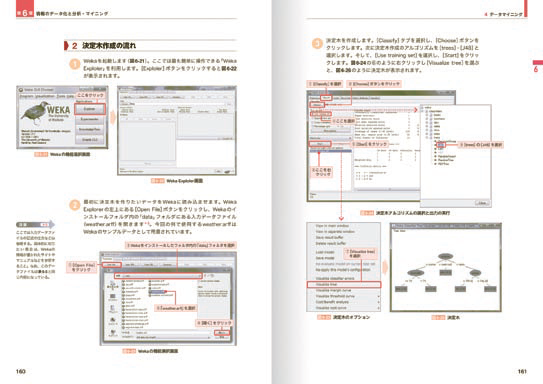

6章は「情報のデータ化と分析・マイニング」です。情報とデータの違いからデータの整理、Excelを使ったデータ分析、グラフ化について、概念だけでなく、実際の事例とともに、実践的に学習できます。さらに大量のデータから有用な知識を発掘するデータマイニングについても解説します。WEKAを使用した、決定木による分類モデルを、実際の操作で具体的に作成し、学習します。また、テキストマイニングも、ツールを導入して、実際に形態素解析を行います。

6章 Wekaによる決定木作成

7章は「モデリングとシミュレーション」です。この章では、複雑な問題をさまざまな角度から分析して解決するための方法を紹介します。モデル化による問題解決、Excelを利用した「傾向と予測」の具体的な操作が学習できます。さらに「未来の予測」としてExcelのWhat-If分析、ゴールシーク機能の紹介、Vensimを使ったシステムダイナミクス(売上シミュレーション・人口予測)を学ぶことができます。

8章では「プレゼンテーションの方法」を解説します。聞き手にうまく伝わるための方法、「シナリオシートの作成」やPowerPointの利用法、オーディエンスツールやソーシャルメディアの利用などについて触れています。

8章 シナリオシートの作成

9章は「セキュリティと法令順守」です。情報漏洩や個人情報保護法、情報モラルなど、情報セキュリティに関する記事が世間を騒がせています。セキュリティ対策や法律などを知ることができます。

10章は「ICT活用の問題解決」です。コンピュータによる問題解決とは何か、そしてその方法は? ということに触れています。

以上のように、本書では非常に幅広い内容を扱っていて、仕組みから利用まで知ることができます。学生や社会人の方が情報リテラシーの向上を考える方にはおすすめの一冊です。