映画『アバター』のヒットや家電メーカーからの3Dテレビの発売など、3Dをウリにした商品やサービスのブームは記憶に新しいところですが、最近ではインターネットでの3D動画コンテンツや、スマートフォン、タブレット端末を使った仮想空間情報サービスなど、より身近なサービスにも発展・進化してきています。さらなる技術の進歩により3Dを活用したビジネスは今後も多様化の一途をたどるといわれています。

本書ではこれまで別々に語られてきた「3D」と「立体視」、さらにはそれらが融合した「3Dの立体視」をまるごと3Dとしてその全貌を俯瞰することで、分野にとらわれない自由な発想で「3D」の世界を広げ、「3DCG」や「3D映像」はもとより、位置情報空間を利用するモバイル機器も「3Dモバイル」として扱います。

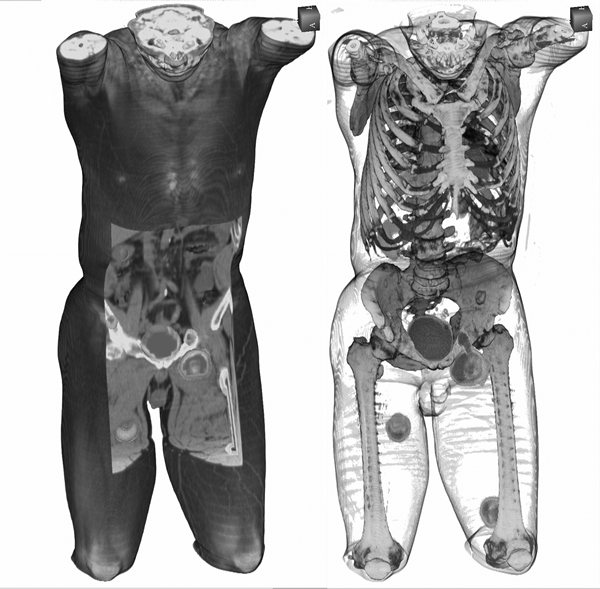

3Dは、映画、テレビ、印刷、教育、医療などビジネス分野で広く使われており、3DCGが映像制作の基礎的な要素となって2DCGやビデオ映像と併せて使用されることが多くなっています。2DCGとは、主に画像処理やペイントなどの描画を指しており、CGではあってもコンピュータ上に空間情報を持つことはありません。映画などで3DCGと実写を、見分けがつかないほど見事に合成する場合などは2DCGと3DCGの両方の技術が使われ、VFX(映像の特殊効果)として利用されます。また、今後伸びが期待される分野として、医学分野で利用されるボリュームデータ(2Dの画像データを積層したボリューム空間として扱う:図参照)の分野や、空間計測の分野で利用される点群データ処理(空間上の多くの点の集まりをそのまま扱う)の分野などがあります。ほかにも土木や建築、出版や教育、スポーツ観戦から文房具などでも活用されていて今後のさらなる技術展開が期待されます。

図 医療分野のボリュームデータ例(写真提供:サイバネットシステム株式会社)