格安3Dプリンタが誕生した背景

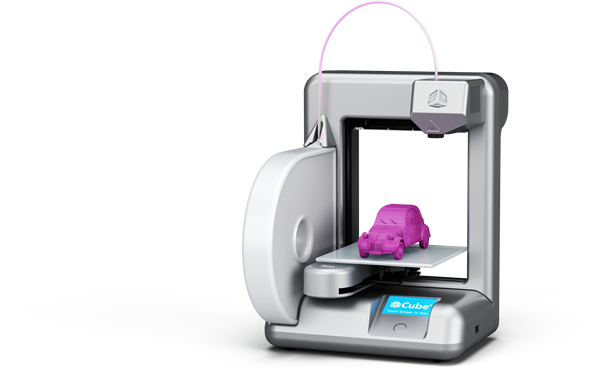

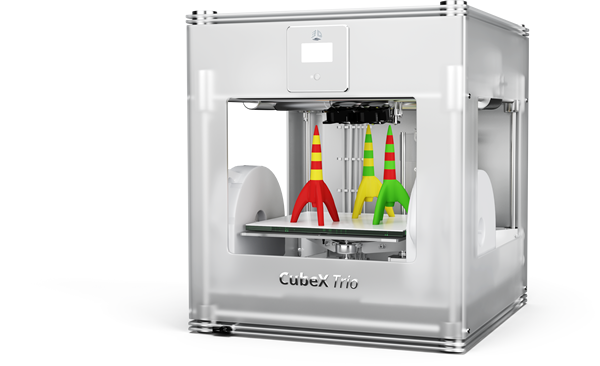

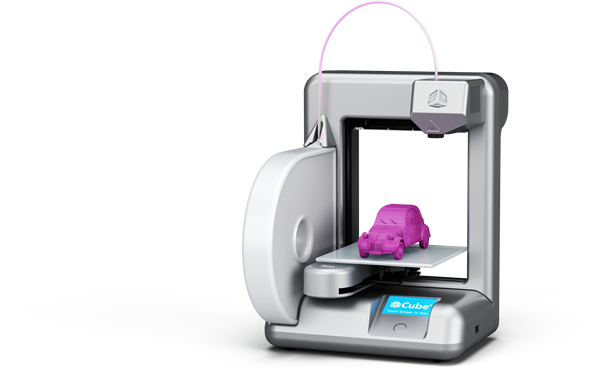

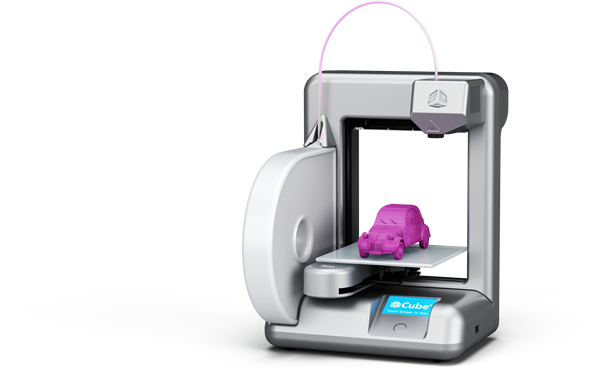

2009年に米国ストラタシス社が保有する「熱溶解積層法(FDM[1])」の特許が切れたことにより、格安パーソナル3Dプリンタ(図1、図2)の時代が到来しました。また、2012年10月に発売された『MAKERS~21世紀の産業革命が始まる』(クリス・アンダーソン著)で、“21世紀の製造業は、アイデアとラップトップさえあれば誰もが自宅で始められる”というパラダイムシフトが予見されると、3Dプリンタ自体の認知度が急上昇しました(“何もないところからモノが生まれる”というイメージが先行している面は否めませんが……)。

図1 3D Systems社の「Cube」

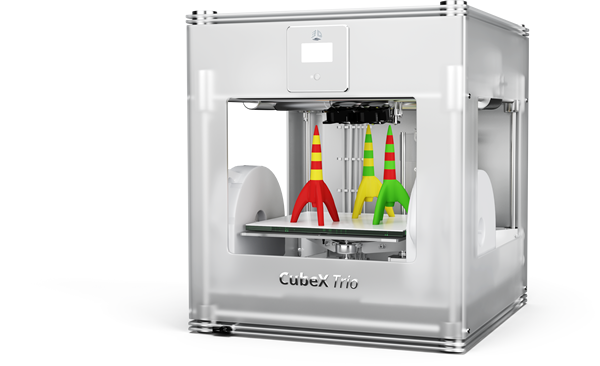

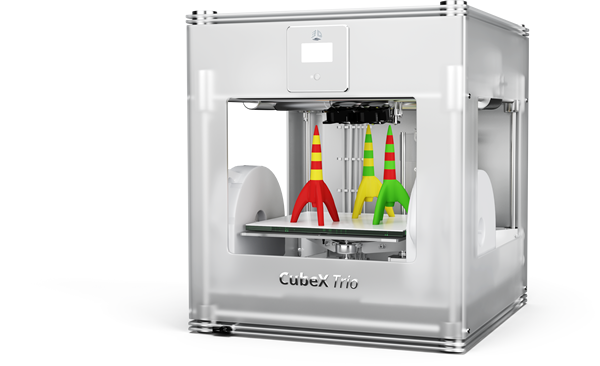

図2 3D Systems社の「CubeX Trio」

図2 3D Systems社の「CubeX Trio」

3Dプリンタの歴史は古く、1980年代には3D CAD(Computer Aided Design)データでプリンタのようにレーザー光を動かして樹脂を固める方法で利用されていました。ただし、従来からあった3Dプリンタは、数千万円以上と高価で特殊な工作機械として一部の大手メーカーが試作(プロトタイプ製作)に使うものでした。

これが、現在では、大手家電量販店などでも展示販売されるようになったのです[2]。

3Dプリンタを利用するには

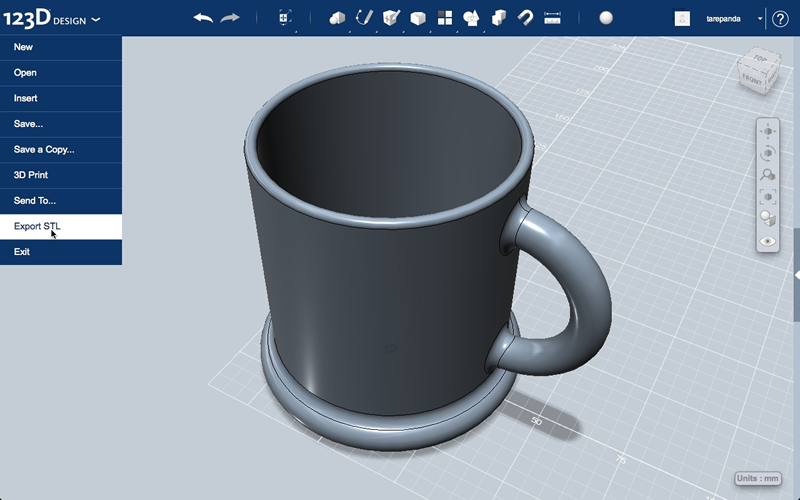

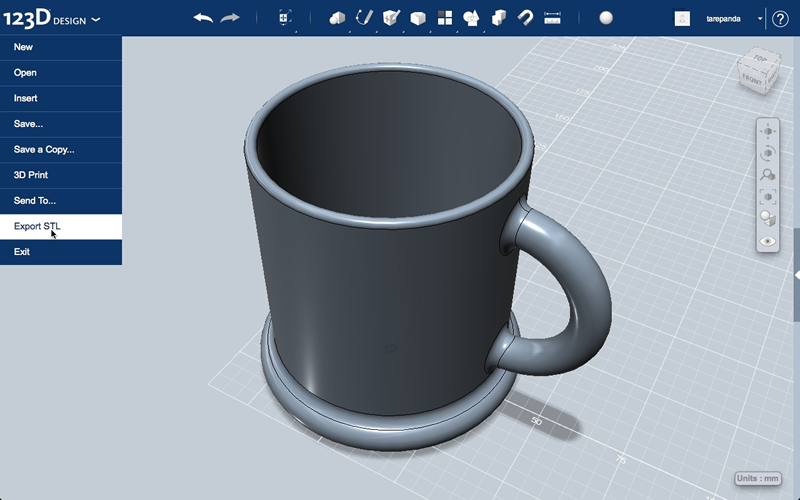

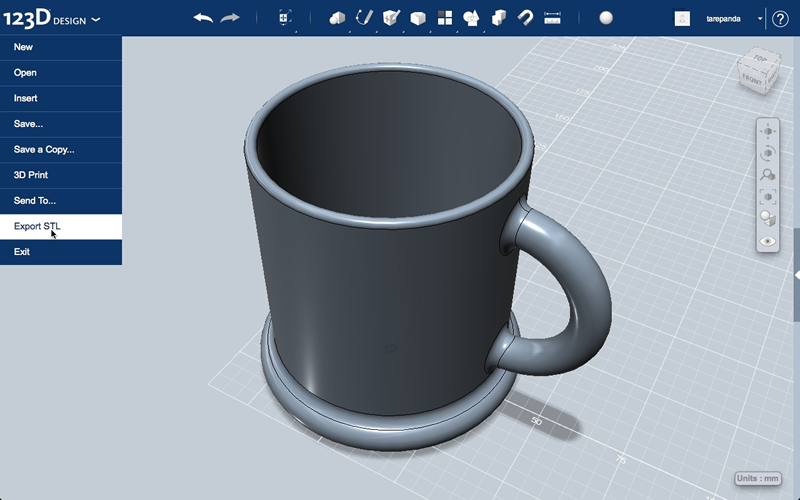

3Dプリンタは3Dデータがなければただの箱です。まずは3D CADや3D CG(Computer Graphics)ツールを使って3Dデータを作成します。当然、専門的な知識が必要ですが、ツール自体は「Autodesk 123D(図3)」など無償ツールを利用することができます。

出力用のデータが準備できたら、あとは3Dプリンタにデータに渡して造型するだけです。基本的には、紙に印刷する流れと同様ですが、作成するデータが特殊だったり、造型する時間が1時間から数時間とかかります。

図3 Autodesk 123D Design

3Dプリントサービスを利用してみよう

3Dプリンタの価格が安くなり、無償の3Dデータ作成ツールもあるという状況で、一番難しいのが「何を作るのか?」ということではないでしょうか。また、安くはなったと言っても、数万円から数十万円はかかります。

そこでお勧めしたいのが、「Shapeways」や「DMM 3Dプリント(図4)」などの3Dプリントサービスです。Webブラウザ上で3Dデータの作成とカスタマイをすることもでき、最初に体験してみるには敷居が低くなっています。また、実際に出力してみることで、利用される素材の特性なども理解できるでしょう。

図4 DMM 3Dプリントトップ

本書では、ここで紹介した基本事項のほか、デジタルなものづくりが体験できる「3D FABスペース」、「3Dプリンタカタログ」、3D CGソフトウェアのMetasequoia(メタセコイア)による「ロボットモデリング」を掲載しています。