年齢別人口などの統計情報や浸水データなどの防災情報を地図上にわかりやすく、しかもコストをかけずに表示できたらと思いませんか。

これらを可能にするキーワードが「オープンデータ」と無料の地理情報システム「QGIS」です。

「オープンデータ」とは

一般的に、オープンデータは各省庁や地方自治体が保有する統計情報、防災情報、地理空間情報などの公共データを、誰でも利用しやすい形で公開することを意味します。

日本国内では、2012年に国家戦略として「電子行政オープンデータ戦略」が掲げられ、機械判読が可能で二次利用が容易な公共データが積極的に公開されています。具体的には政府統計の総合窓口「e-Stat」(図1)やデータカタログサイト「DATA.GO.JP」(図2)などです。

図1 e-Stat

図2 DATA.GO.JP

図2 DATA.GO.JP

「QGIS」とは

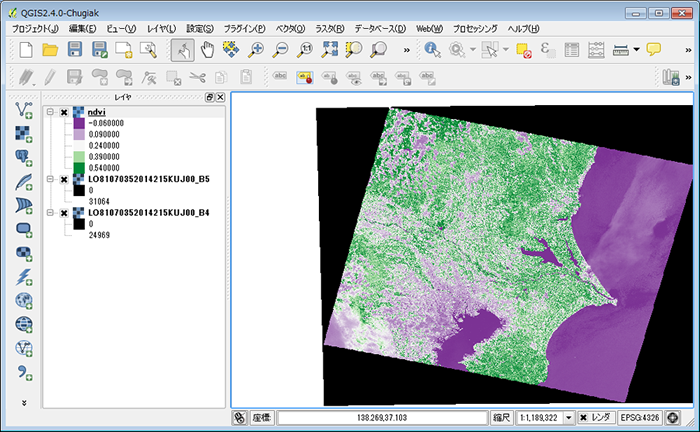

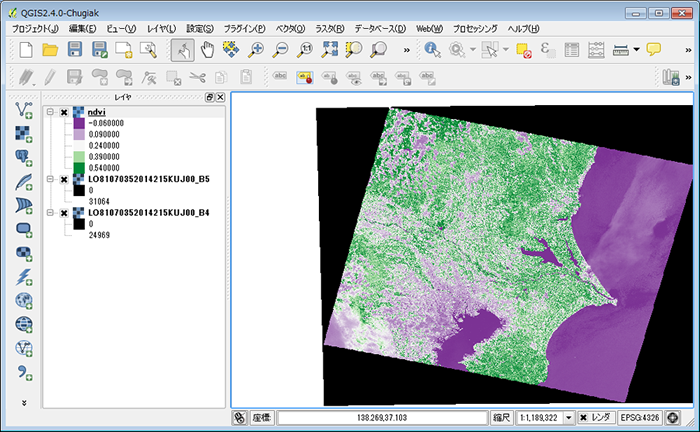

QGISはオープンソースソフトウェアの地理情報システム(図3)です。地理空間情報の作成、編集、表示、解析ができ、商用システムに匹敵するほど多機能です。また、他の解析機能を使用するインタフェースも用意されていて、例えばデータのフォーマットをデータを表示して確認しながら変換できます。さらに、Windows、OS X、UNIXとマルチプラットフォームで提供されています。

QGISは2002年から開発されていて、バージョン1.xまでは、日本語での処理の問題などがあり、使用には不安の声も聞かれました。しかし、2013年にバージョン2.0となり問題が解決されるとともに、機能の大幅な増強がなされています。

図3 QGIS Desktop

どんな地図ができるの?

本書で作成している地図を紹介します。

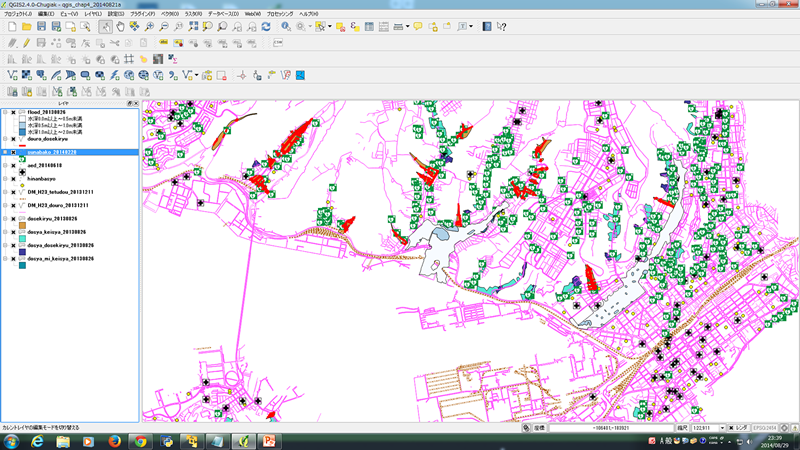

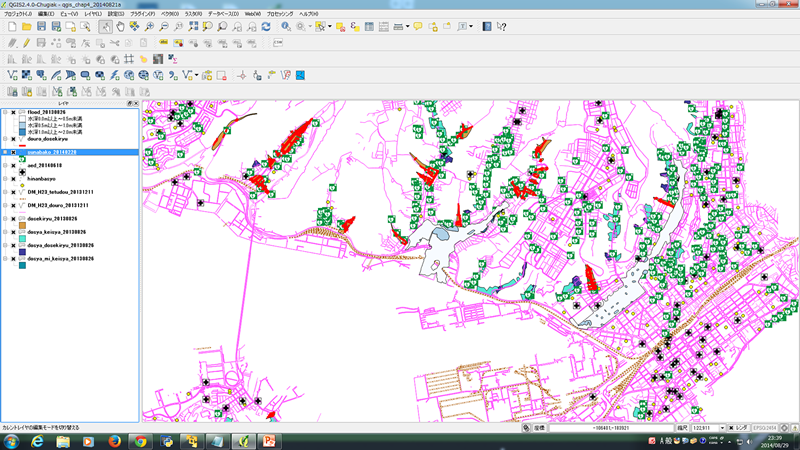

防災などに役立つ地図

図4は、北海道室蘭市のオープンデータをベースに作成しています。AEDの設置場所や避難所、さらに土砂崩れデータや浸水データを色分けしています。

図4 防災などに役立つ地図(例)

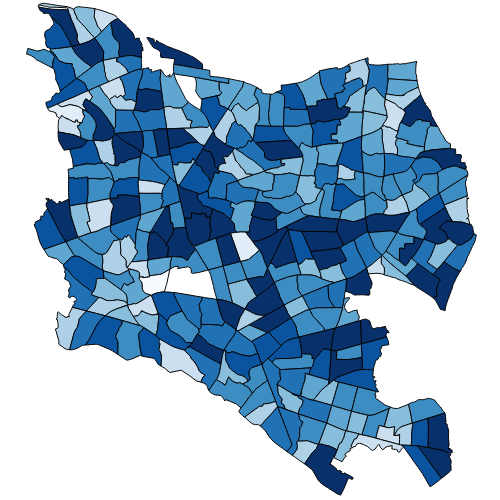

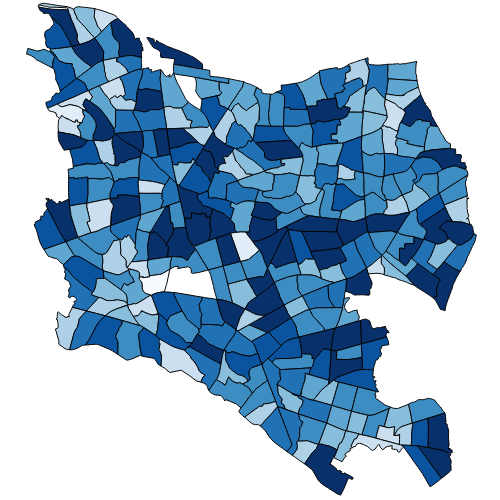

年齢別の人口分布図

図5は、平成22年国勢調査から東京都世田谷区の年齢別人口データをベースに15歳未満の住民数で色分けしています。フィルタ設定をすれば、75歳以上などで表示するのも簡単です。また、将来推計人口データで人口予想図の作成も可能です。

図5 年齢別人口分布図(例)

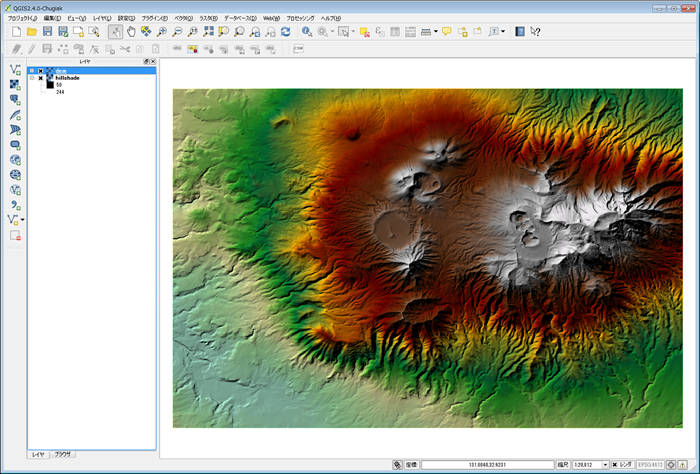

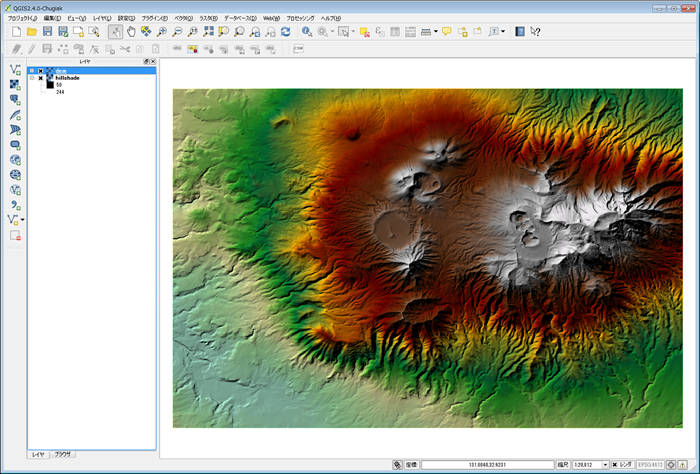

標高データから山岳表現する

図6は、国土地理院の数値標高モデルデータで山岳表現をしています。また、太陽光が地形に当たった際の影を表現して立体的に見える陰影図も作成できます。

図6 山岳地図(例)

ここで紹介した以外でも、河川データや植生データ、畑地面積率、日射量などを計算して組み合わせた「カッパ出没マップ」も作成しています。

オープンデータを地理空間情報として扱うためには、「緯度経度」や「投影座標」などの専門的な知識が必要になる場面がありますが、本書では最初にやさしく解説しています。

地域や学校、職場などでも活用できる幅が広がりますので、ぜひ、チャレンジしてみてください!