そもそも情報処理試験とは?

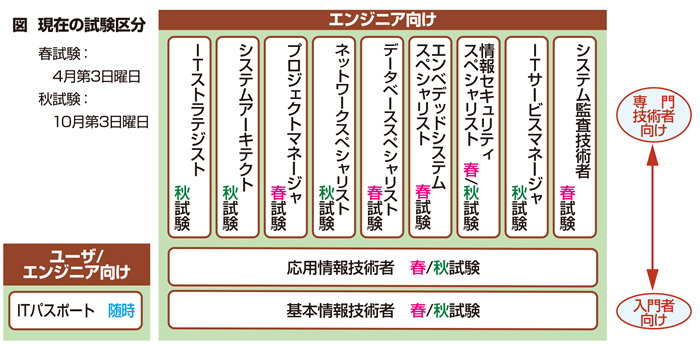

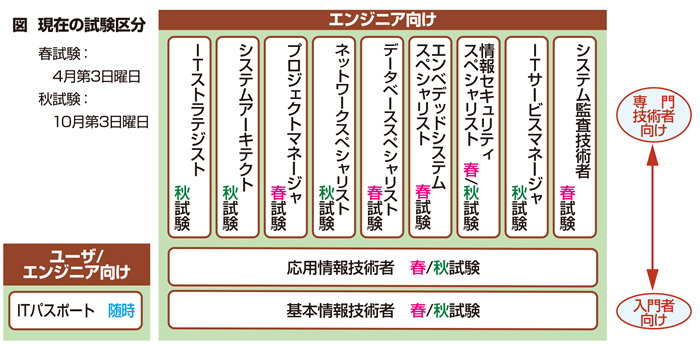

情報処理試験は、正式には「情報処理技術者試験」といい、ITエンジニアを対象とする資格試験です。現在は、IT入門者向けから専門技術者を対象とする試験まで、12の資格試験(試験区分と呼ばれる)が実施されています(図)。

これらの試験は「情報処理の促進に関する法律」に基づいて実施され、合格者は該当する区分のITスキルに関して国(担当省庁は経済産業省)がレベルを認定する「国家資格の保持者」になります。

国内最大規模のIT系資格試験

ソフトウェアメーカやハードウェアメーカが行うベンダ試験とは異なり、情報処理試験では、特定のソフトやハードに偏らない内容が問われます。

そもそも、国が実施する試験ですから、特定メーカへの肩入れは不可という前提条件もあります。バージョンアップなどのメーカの都合に左右されず、ある程度一般化した技術から出題されることが、公的資格としての特徴でもあるのです。

試験は4月と10月の年2回(高度区分は年1回)行われており、昨年度1年間の出願者は全試験区分合計で約46万人でした。今年春の大学入試センター試験の出願者数が約56万人ですから、かなり大規模なIT系資格試験だということがわかります。

情報処理試験の移り変わり

情報処理試験は、昭和44年(1969年)から実施されており、今年で47年目、累計合格者は223万人に上ります。試験制度は現在までに、平成6年・13年・21年の3回、大きな改訂が行われました。

元々、平成6年(1994年)の初回改訂以前の試験区分は「第二種・第一種・特種・オンライン・情報システム監査」の5つのみ。

その後、IT技術の進展と普及に伴い、システム開発の現場は分業化が進み、より高度で専門的なスキルが必要とされるようになったため、初回改訂時に「プロジェクトマネージャ試験」や「データベーススペシャリスト試験」などが新設され、一気に11区分に増えました。

ユーザ向け資格の新設

3回の改訂の中でも特徴的なのは、初回改訂時にエンジニア側ではなく、ユーザ向け資格として「システムアドミニストレータ(シスアド)試験」が新設されたことです。

この背景には、情報システムがカバーする業務領域が拡大し、専門オペレータから一般業務担当者へとユーザ層が広がるにつれ、システムへのクレームやトラブルが多発したことがあります。

ユーザの意図を開発エンジニア側に的確に伝えるユーザ側窓口となる人材の必要性が強く認識されたのです。

創設2年後には、入門ユーザ向けの「初級シスアド」と、主導的立場のユーザ向けの「上級シスアド」の2区分に分けられており、当時の期待度の高さがうかがえます。

しかし、実際の上級シスアド受験者の多くは顧客対応を行うエンジニアでした。また、ユーザ側入門資格のはずの初級シスアドでは、学生や若手社会人の合格率が低迷する(20%台)など、取得希望者のニーズと定義された試験区分の意味合いにズレが生じていました。

企業内の認知度も今ひとつで、両区分とも受験者の減少により、平成21年(2009年)の第3回目の制度改訂時に廃止されています。

レジェンド資格の改訂?

「第二種情報処理技術者試験」や「第一種情報処理技術者試験」の合格証書をお持ちの方もいるでしょう。この2つの基礎区分は、情報処理試験の創設時から実施されており、IT業界では認知度の高い資格でした。

エンジニアの入門資格とされた「第二種」ですが、平成13年(2001年)の2回目の試験制度改訂時に「基本情報技術者試験」という区分に変更されました。同時に、第二種のステップアップ資格である「第一種」は「応用情報技術者試験」になっています。

ただし、両区分とも、対象受験者や出題内容は旧区分との違いもあまりなく、制度改革アピールのための名称変更?とも思える改訂でした。

セキュリティ関連資格の新設

不正アクセスによる情報流出事件などの続発を受けて、セキュリティ対策強化を行う人材の育成のため、平成13年(2001年)の2回目の改訂時に、まずユーザ側資格として「情報セキュリティアドミニストレータ試験」が新設されました。

さらに平成18年(2006年)にはエンジニア側資格として「テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験」が追加され、この時点で試験区分は14区分にまで増えました(両試験は平成21年の3回目の改訂時に「情報セキュリティスペシャリスト試験」に統合)。

現在の情報処理試験

現在の試験は、平成21年(2009年)に行われた3回目の改訂に基づいて実施されています。

隣接する試験区分の統合

第3回目の改訂では、隣接する内容を含む試験区分が統合され、12区分に整理されました。情報処理試験の応募者数は、平成14年度(約80万人)を境に減少傾向にあるため、より大きな括りで試験区分を分け直したということでしょう。

入門資格である基本情報技術者試験の減少が著しいところをみると、IT業界への志願者が減ったことが原因だと考えることもできます。実際、学生向け就活サイトのマイナビの調査では、「情報処理関連企業にエントリーした」と答えた就活生の割合は、2004年卒40.3%→2015年卒23%と落ち込んでいます。

ただし、今春の基本情報技術者試験の応募者は微増しています。就職・転職が厳しい状況が続く中で、IT系資格の価値の再認識が起こりつつあるのかもしれません。

ITパスポート試験の新設とCBTの導入

「ITパスポート試験(略称:iパス)」は、“職業人として必要なITスキル+業務スキル”を身につけている証明(=パスポート)という意味を持つ試験名称です。対象者はユーザ側/エンジニア側を問わず、IT系の入門資格という位置づけになっています。

情報処理試験としては、初めてCBT試験が採用され、試験会場には受験者一人に一台のPCが用意されます。受験者はPCに表示された問題を読み、回答もPCを操作することで行います(ただし、四肢選択問題の回答をマウスのクリック操作で指定するのみで、実践的なソフトの操作は行わない)。

iパスで導入された新たな取組み

iパスでは、さまざまな方法で受験者の負担軽減が図られています。

例えば、他区分では基礎力を問う午前試験と、実践力を試される午後試験の両試験での合格が必要です。これに対して、iパスは1回の試験のみ(100問/165分)で合否が判定されます。

また、各地の受験会場で随時試験が実施されており、会場に空きがあれば、都合に合わせて受験日をネットから予約できます(他区分は、年1回または年2回のみ)。

さらに、合否判定は試験終了時に即採点が行われ、画面に表示されるため、受験者はその場で確認できます(他区分の合格発表は受験の1~2か月後)。

現段階では、これらの仕組みが採用されているのはiパスのみです。しかし、受験者数維持への取組みとして、他の試験区分でも順次採用されることが予想されます。

どんな問題が出題されているのか?

ここまで、情報処理試験の変遷を駆け足で紹介してきました。最後に、現在の12試験区分のうち、一番受験者が多い基本情報技術者試験の午前試験を例に、特徴的な問題を紹介します。

- 以前に比べると、ある技術が世に出てから、試験問題に出現するまでのタイムラグは、かなり短くなりつつあります(問題例1)。

- 情報セキュリティ対策の重要度の高まりにより、昨年からセキュリティ関連問題が8問→10問に増えました。ソフトウェア開発や業務知識なども出題範囲に含まれる全80問中での2問増加であるため、出題割合の高さが際立ちます(問題例2)。

- 労働者派遣法の改正が国会で審議されていますが、システム開発では派遣や請負などの形態を取る場合が多いため、労働・取引関連の法規の問題が頻出しています(問題例3)。

以前は「古い技術や知識に基づく問題が多く、現場で必要なスキルと隔たりがある」という意見も聞かれました。しかし、最近は基礎となる古典的知識を踏まえ、新しい技術とのバランスを取った問題構成に変化してきています。さらに、これらの問題は、「現役エンジニアとして不可欠な知識」の基準を示す役割も担っています。

近年の試験問題は、試験を主催している情報処理技術者試験センターのサイトですべて公開されています。受験を目指す人だけでなく、現役エンジニアの方も、自己チェックという意味で、ぜひ一度試験問題を眺めてみてください。

- 情報処理試験の詳細・受験申込

情報処理技術者試験センター

- http://www.jitec.ipa.go.jp/

問題例1 携帯電話端末の機能の一つであるテザリングの説明として、適切なものはどれか。

- ア 携帯電話端末に、異なる通信事業者のSIMカードを挿して使用すること

- イ 携帯電話端末をモデム又はアクセスポイントのように用いて、PC、ゲーム機などから、インターネットなどを利用したデータ通信をすること

- ウ 契約している通信事業者のサービスエリア外でも、他の事業者のサービスによって携帯電話端末を使用すること

- エ 通信事業者に申し込むことによって、青少年に有害なサイトなどを携帯電話端末に表示しないようにすること

解答:イ

(2014年春 問74)

問題例2 会社や団体が、自組織の従業員に貸与するスマートフォンに対して、セキュリティポリシに従った一元的な設定をしたり、業務アプリケーションを配信したりして、スマートフォンの利用状況などを一元管理する仕組みはどれか。

解答:エ

(2014年春 問40)

問題例3 準委任契約の説明はどれか。

- ア 成果物の対価として報酬を得る契約

- イ 成果物を完成させる義務を負う契約

- ウ 善管注意義務を負って作業を受託する契約

- エ 発注者の指揮命令下で作業を行う契約

解答:ウ

(2014年秋 問80)