本稿は、拙著「コンピュータ開発のはてしない物語 」において詳しく触れることができなかったシンギュラリティの問題について考察したものです。

近年、「ムーアの法則」が成り立たなくなってきた

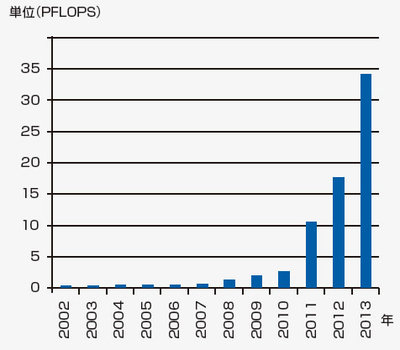

半導体の性能向上を予測する指標に、「 ムーアの法則」という有名な法則があります。1965年にインテル社の設立者のひとりであるゴードン・ムーアが提唱した「半導体チップの"集積密度"は1年半~2年ごとに倍増する」という経験則のことで、これまで半世紀にわたって広く使われてきました。最近では、さすがに集積密度の向上のペースは低下してきましたが、その反面コンピュータの計算性能の向上の方は目覚しく、「 集積密度」を「計算速度」に置き換えると、ムーアの法則は今後もそのまま成立しそうにさえ思われます。そこで多少乱暴ですが、このムーアの法則を思い切って「コンピュータの"計算速度"は2年ごとに倍増する」という表現に置き換えてみますと、コンピュータの計算速度は2年で2倍、4年で4倍、……、20年で約1000倍に向上するという勘定になります。ところが、現実のスーパーコンピュータの計算速度はどうかというと、この10年ほどの間に1000倍も向上しました(図1 ) 。つまり、本来なら計算速度が1000倍向上するのに20年かかるところを、半分の10年で達成したことになります。ムーアの法則が最近成り立たなくなってきたと言われていますが、こんなところからもその真偽を確認することができます。

図1 世界最速コンピュータの計算速度の推移ムーアの法則に代わる「収穫加速の法則」の提唱

こうしたコンピュータの計算性能の向上は、いったいどこまで続くのでしょうか。未来のコンピュータ化社会――とりわけこれから20~30年後の近未来社会では、いったいどんな姿形のコンピュータが使われているのでしょうか。今から10年も前に、それを予測した人物がいます。レイ・カーツワイルというアメリカの未来学者(人工知能学者でもある)です。彼は、テクノロジーの進化のプロセスで得られる収穫物は、ムーアの法則を遥かに超える加速度的なペースで生み出されていて、時とともに指数関数的に成長していると考えました。すなわち、情報テクノロジーの能力は、これまでは(ムーアの法則に従って)毎年2倍のペースで指数関数的に成長してきましたが、今後はさらに、この指数関数的な成長率(指数)そのものが指数関数的に成長するするという「収穫加速の法則」( 彼自身による造語)を提唱したのです。

「シンギュラリティ」とは何か

ゴードン・ムーアによるムーアの法則の提唱からちょうど40年経った2005年に、カーツワイルは「The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology) 」 ( 邦題は「ポスト・ヒューマン誕生――コンピュータが人類の知性を超えるとき」 )を著しました。この著書の原題に使われたシンギュラリティ(Singularity)という言葉は、もともとは数学や物理学でよく使われる用語で、日本語では一般に「特異点」と表現されています。ただし、彼の言うシンギュラリティは数学や物理学で言う特異点とはまったく異なり、コンピュータが全人類の知性を超えて、人間にとってそれ以降の予測が立たなくなる未来のある時期を指し、「 技術的特異点」という日本語が充てられています。彼はその時期が2045年であると言い、人類にとってきわめて重大な問題が起こり得ると予言したため、「 2045年問題」という言葉とともに日本でも一時期話題になりました。

2045年にいったい何が起きるのか――彼の予言はきわめてショッキングな内容です。そのいくつかを著書の中から拾い読みすると、たとえば「人間の脳をスキャンしてアップロードできるようになる(つまり、自分の脳をロボットにインストールできるようになる) 」とか、「 ヴァーチャル・リアリティ(仮想現実)のテクノロジーがさらに進歩して、現実世界との見分けがつかなくなる」とか、「 人間の知能は非生物的知能(人工知能)を取り入れて自らの脳を大幅に拡張する(つまり進化させる)ようになる」とか、等々。これらの内容はいずれもすぐには信じがたいものばかりです。しかも彼は、自らの豊かな知識と想像力を駆使し、豊富な科学的データを根拠にして、この恐るべきシンギュラリティが2045年頃に到来すると予測しているのです。2045年という年は、偶然の一致かもしれませんが、カーツワイルの著書が出版されてから、これまたちょうど40年後に当たります。

兆しが出始めたカーツワイルの予言

カーツワイルが前掲書を発表してから、早や10年が過ぎました。はたしてこの10年の間に、彼の予言の内容を窺わせるような兆しは現れ始めているのでしょうか。著書の中で、彼は10年後には明確な物理的物体としてのコンピュータは姿を消して、ディスプレイは眼鏡に組み込まれ、電子機器は衣服に織り込まれると予言し、2020年代の終わりには五感すべてを組み込んだ完全没入型のヴァーチャル・リアリティ環境が実現すると明言しました。あれから10年経った現実の社会では、明確な物理的物体としてのコンピュータはまだ姿を消していませんが、眼鏡型や腕時計型のウェアラブルコンピュータはすでに登場し、一般に普及するのはこれからという状況です。ヴァーチャル・リアリティについても、その一部はすでに実験室を抜け出て一般社会に入り込もうとしています。確かにカーツワイルの予言は現実のものになりつつあると言えそうです。

カーツワイルが注目するナノテクノロジー

カーツワイルが特に注目しているテクノロジーのひとつにナノテクノロジー(通常は100ナノメートル未満のものを対象とする。ナノメートルは10億分の1メートルのこと)があります。彼はナノテクノロジーの進化により、現時点における最新鋭の脳スキャン装置に代わってナノボット・テクノロジーが用いられるようになると予測しています。ナノボット(ボットはロボットの略)とは、大きさが人間の赤血球ほど(7~8ミクロン)の微小なロボットのことで、数十億個のナノボットを脳のあらゆる毛細血管に送り込んで、脳の内部からニューロン(神経細胞)の特徴をごく間近でスキャンできるようになるという考えです。実現すれば、これは脳のリバースエンジニアリング(人間並みの人工知能を生み出すための有力な方法)を行うための強力な武器になるでしょう。しかもこの方法なら、脳スキャン・データベースを集積しているコンピュータと無線LANで通信することもできるというわけです。

経済におけるシンギュラリティの方が深刻か?

カーツワイルは、シンギュラリティはある日突然やって来るのではなく、テクノロジーの進化がこのまま続けばごく自然に、スムーズにやって来るもので、それは文明の発展の一部に過ぎないと、実に楽観的に捉えています。その姿勢は、むしろ積極的に待ち望んでいるようにも見えます。あたかもシンギュラリティに至るまでの過程で、新たなビジネス・チャンスが無限に生まれてくると期待しているかのようです。

しかし見方を変えると、AIやロボットのテクノロジーが進化すればするほど、経済社会におけるシンギュラリティ(ここでは"経済的特異点"と呼ぶことにする)の到来の可能性が高くなることは否定できません。経済的特異点とは、AIやロボットの需要の増加に伴って人間の労働需要(創造的労働、肉体労働、事務的労働)が減少し、最終的にゼロになる時点、換言すれば、すべての仕事を人間に代わってAIやロボットがこなすようになる時期のことで、行き着くところ世界的な「大失業時代」の到来を意味します。現実的な見方をすれば、こちらの方こそ遥かに重大問題と思われます。

クローン人間騒動に似た問題の浮上

レイ・カーツワイルの予言をどう受け止めるかは自由ですし、人それぞれに異なるでしょう。期待に胸を膨らませる人もいれば、不安や恐怖に慄く人もいるでしょう。「 馬鹿げている」と一笑に付す人もいるでしょうし、仮にコンピュータが人間の知性を超えるような事態が起きたとすれば、その原因は科学者の傲慢に尽きると非難する人もきっといるに違いありません。

かつてスコットランドのロスリン研究所でクローン羊のドリーが生まれ、大きな話題になりました。1996年のことです。羊に次いで牛、馬、山羊、豚などさまざまな哺乳類のクローン作りの成功例がいくつも報告されました。しかしこれらのクローン作りの成功は、同時に、究極的にクローン人間の誕生を予告するものでもありました。ただこのときには、欧米各国の政府がこぞって迅速な対応措置をとりました。イギリス政府はロスリン研究所への助成金の打ち切りを表明し、アメリカではクローン人間の研究を禁止する法案が連邦議会に提出されました。日本でも、2001年6月にクローン人間に関する研究を規制する法律が施行されています。こうしたクローン人間に対する各国の対応措置は、その根底に、技術的には可能でも、倫理的に、あるいは宗教の面から許されることではないという明確な考えがあり、結果的に、科学の暴走を未然に食い止めることになりました。

翻って、カーツワイルが予言した時期がいよいよ間近に迫ったら、人々はどのような反応を示すのでしょうか。人類が初めて遭遇するこのシンギュラリティを、私たちは平静な気持ちでに受け止めることが本当にできるのでしょうか。それともかつてのクローン人間騒動のように、シンギュラリティが訪れる前に、人間の理性(倫理観や宗教観などを含む)に基づく何らかの外的な力が働いてブレーキがかかるのでしょうか。結果が明らかになるのは2045年、今からわずか30年後のことです。