「Blender」は無料で使用できる3DCGのソフトです。無料でありながら、機能を多く持つため、プロの方でもCG制作に使用しています(プロはいくつものソフトを使いこなします)。初心者の方は、この多機能なソフトで迷子にならないよう、徐々にステップアップして作品づくりをはじめるのがおすすめです。

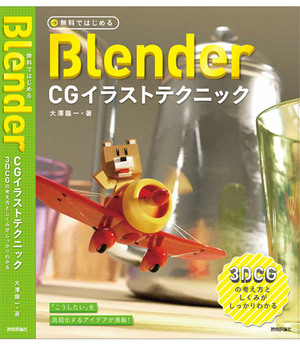

本書のカバーは本の中で紹介しているテクニックだけを使って描けるよう、制作されています。

「ここまで本当に作れるようになるの?」と思われるかもしれませんが、本書をじっくり読み進めて手を動かしていただけば、このレベルに到達することだって可能です。とはいえ、テクニック習得だけでなく、「どんな構図にするか、なにを描きたいか」そういったアイデアを生み、考えることがとても大事。

そこで、著者の大澤龍一さんにカバーイラスト制作メイキングについてうかがいました。Blenderのショートカットキーもまじえて説明いただいているので、CGイラスト制作のヒントにきっとなるはずです(Blenderの初期設定は省略します)。

カバーイラストメイキング

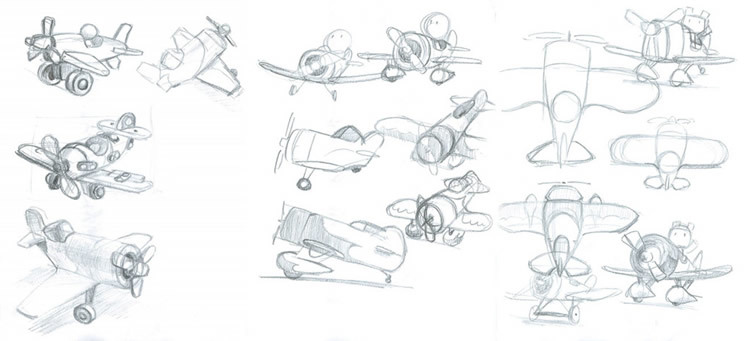

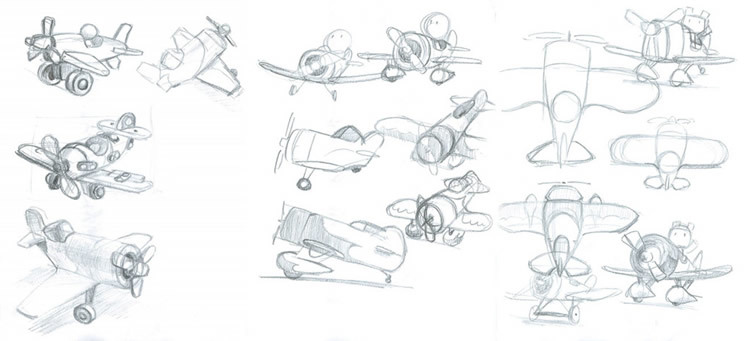

その1 ラフスケッチを描く

これが最初のラフスケッチ。通勤時間を利用して、iPadProのProcreateで描きました。「みんな、自分の作りたい絵を描けるように」という思いを、リビングで自由にのびのび飛び回る小さな飛行機として描きました。書籍名や著者名など入る場所を想定して、情報量を減らしておきます。

背景にはチャプター02の扉絵を使う予定で、必要になるモデルは飛行機と、不足があればテーブルの上の物です。

おもちゃの飛行機ということで、絵ではサラッと描きましたが、モデリングするには資料がほしい所です。おもちゃのデザインってとても洗練されているので油断なりませんし、飛行機好きな方に「なんじゃそりゃ」と言われるのも切ないですからね。

その2 資料を検索する

さっそく検索して、好みのシルエットの玩具や自作っぽいステキな造形の模型をインターネットや資料で探していきます。

その3 デザインする

いい資料が見つかったらまず形を知るためにスケッチをします。そして徐々に自分のアレンジを加えてゆきます。全体のバランス、デフォルメ加減であったり、翼の形であったり、タイヤ周りをどうしようか、乗り込む部分をどうしようか、などなど。たくさん絵に描くと、形が頭に入ってきてモデリングのときも迷いがなくなります。「目で見るのではなく、手で見る」という感じです。

その4 モデリングする

そんなふうに再構築・モデリングしたのが、この飛行機。デザインした絵や形だけでなく、やはり作るときにも資料を観察するのが大事です。実際に飛んでいる絵にするので、玩具っぽさとリアルさをうまく融合すべく、部分的に細かいディテールを入れました。

その5 シーンを組む

その6 仕上げのレンダリング

これを印刷用の大きなサイズで、ノイズがなくなるまでレンダリングしたものです。GTX780を使用して50時間少々かかりました。この間、Windows10の自動更新やスリープ、再起動などを徹底的に阻止しておかなければなりません。

また、画像はOpenEXR形式で保存し、PhotoshopフィルターのArionFXを使用して、トーンマッピング(色調整)と僅かに残ったレンダリングノイズの除去を行っています。

のちに、細口ポットの先端がチャプター02の作り方のままでカクカクなことに気付き、そこだけ作り直してレンダリング、合成しました。

本書は、1冊を通してひとつの成果物を作り込むのではなく、章ごとにポイントを絞ってCGを制作していくことによって、基礎から応用まで使用頻度の高いツールを使いこなすテクニックを充実させました。ツールの組み合わせやCG制作において大切な考え方のヒントもさまざま紹介しているので、応用したいとき、困ったとき、行き詰まったときにもきっと役立ちます。

無料ではじめたいCG制作初心者や、ある程度Blenderを使用しているけど「UV」「テクスチャ」「カメラ設定」など細かな各種機能の活かし方がわからない中級者の方にオススメです。