情報セキュリティの危険性がますます高くなる時代

世間では「サイバー攻撃やサイバー戦争が始まった」とか「東京オリンピックを前に日本が狙われている」と騒がれていますが、自分の身の回りの問題として意識している方はあまり多くはないのではないでしょうか。治安の面では、日本は諸外国と比較して安全であると言われますが、インターネットの世界、つまりサイバーの世界では国境は関係ありません。パソコン、携帯電話/スマートフォンはもちろんのこと、テレビやデジタルビデオレコーダー、ゲーム機、エアコン、冷蔵庫などの家電製品までもがサイバーな世界と繋がろうとしています。また、金融の世界でもオンラインバンキングなどが加速的に普及しています。

脅威は複雑でわかりづらいものもあれば、初歩的なミスもある

最近、10年以上も潜在していたLinuxカーネル(Linuxの中核部となる重要なプログラム)の脆弱性が発見され、どこに脅威が潜んでいるのかわかりづらい事例がある一方で、監視用に設置したWebカメラがインターネット上に広く公開されていたという報道もありました。こちらは、監視用Webカメラには認証の機能があったにもかかわらず、初期値のユーザ名とパスワードを使用していたり、パスワードが推測されやすいものであったりすることが原因でした。

このように、情報セキュリティの危険性と一口に言っても、さまざまな原因があるのです。

でも、サイバー犯罪って自分なんかには関係なさそう……

これまで、サイバー攻撃を行う人達は企業や政府機関を狙う傾向がありました。理由は、大企業であれば大金を奪うことができるし、政府機関であれば機密情報を入手できるからです。

しかし、最近では個人を狙うケースも増えてきました。特に、いわゆる「IT弱者」を標的にする傾向があります。理由は、攻撃の成功報酬が少なくても、攻撃成功率が高いからです。平たく言うと、大企業や政府機関を狙うと足がつきやすいけれど、個人を狙えば足がつきづらい、ということを攻撃者が知っているからです。

では、どうすればいいの?

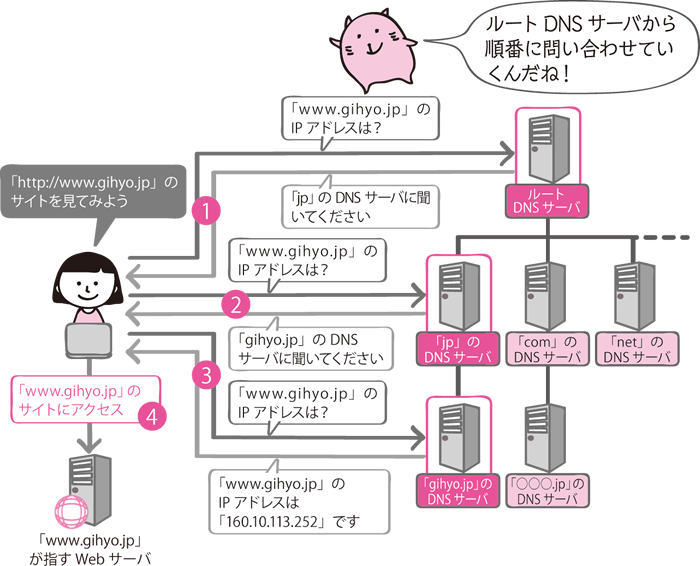

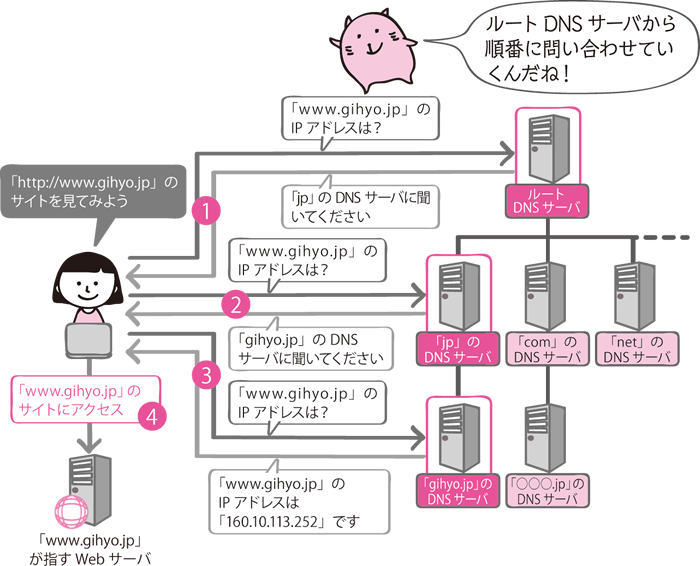

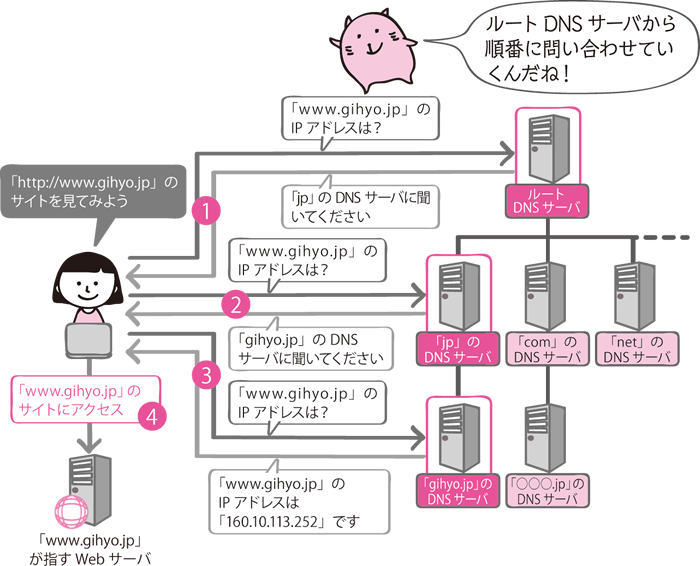

自然災害を防ぐことができないように、情報セキュリティも、どこに脅威が潜んでいるのかわからない以上、完全に防ぐことは不可能です。ただし、自然災害と同様に事前対策をすることで、回避したり被害を最小に抑えたりできます。そのためには、情報システムを構成する技術(プロトコルやTCP/IP、DNSなど)を知ることで、情報セキュリティを理解する必要があるでしょう(図)。

図 DNSによる名前解決のしくみ

カタカナ用語も仕組みを理解すれば簡単

IT用語は、英語をカタカナにしただけのものが多く、理解の妨げになっている方も多いでしょう。情報セキュリティに関しても「ウイルス」「マルウェア」「ランサムウェア」「フィッシング」「バッファオーバフロー」「DDoS」などがありますが、実は、これらの用語も仕組みや背景を紐解けば、神のみぞ知る自然災害に比べれば、難しい話ではないのです。

そこで、本書では、情報セキュリティの「リスク」や「脅威」だけを述べるのではなく、周辺の「技術」や「しくみ」をイラスト図解でやさしく説明しています。ぜひ、便利で快適なIT生活を送るために必要な基礎知識として、ご活用ください!