グラフとは図であり、姿や形が重要であり、いわば一度見たら忘れられない「絵」のようなものです。数字や文字による補足がなくても、その「絵」の方から見ている私たちに語りかけてくれます。

世の中には、いろんなグラフがあふれています。売上の伸びを表す棒グラフ、人口の減少を示す折れ線グラフ、世界における日本のシェアを表す円グラフ…ちゃんと学んだ記憶はないのに、誰もが何となくグラフを理解できるし、見よう見まねでグラフを作成できるのは、世の中にたくさんのグラフがあふれているからでしょう。

そのさまざまなグラフの中で、とても異質なグラフがあります。そのグラフは「ヒートマップ」と言います。

ヒートマップはその他のグラフとは何が違うのか?

ヒートマップは絵のようなもの、ではありません。まさに「絵」そのものです。売上や得票数など、何らかの観点で集計された表を数字の大小をもとに濃淡や明暗などの色で表現します。ヒートマップはひとつひとつのデータを細かく比較するのに適していませんが、データ全体の傾向を一瞬で把握するのに非常に向いています。

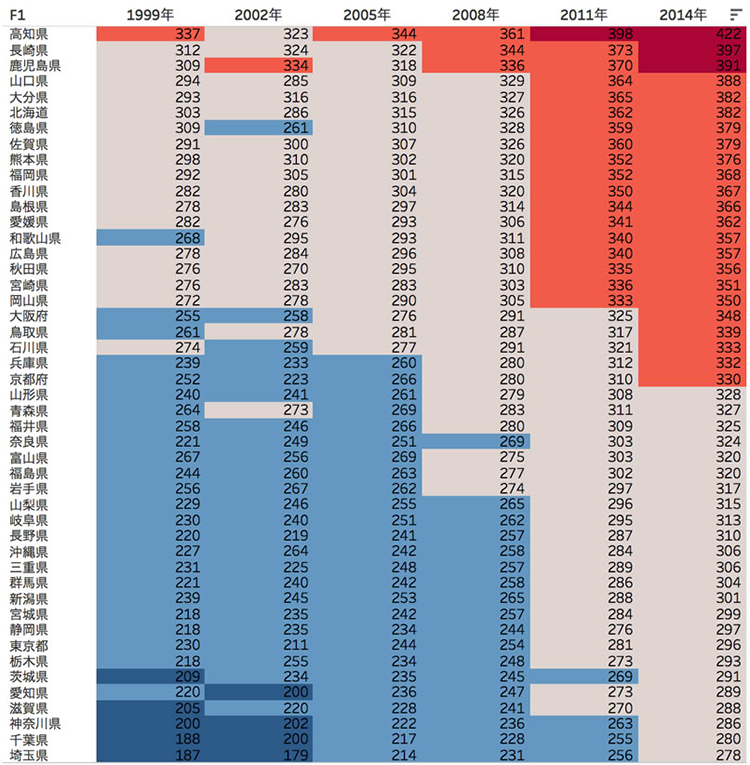

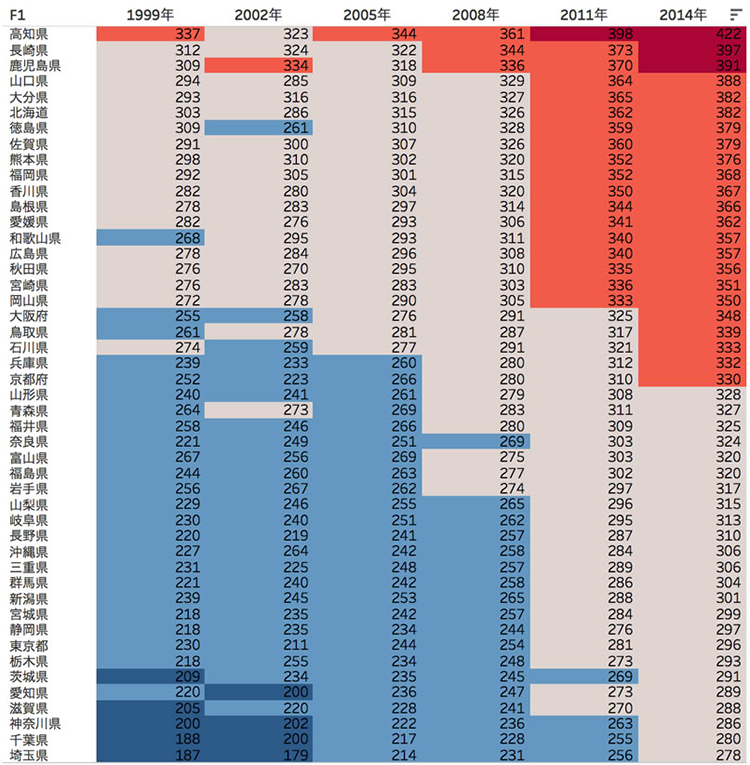

次のヒートマップを見てください。1999年以降の3年ごとに、都道府県別の1人あたり医療費のデータをもとに作成しています。

厚生労働省「国民医療費」より作成

厚生労働省「国民医療費」より作成

これは1枚の非常にカラフルな「絵」に見えませんか? 俯瞰して見ると、左下から右上にかけて色が変化していっているのが分かります。

2014年の1人あたりの医療費が高い都道府県順に並べ、国民医療費が高い県は赤く、低い県は青く塗られています。医療費が高い方から濃い赤⇒赤⇒白⇒青⇒濃い青と色が変わっています。ヒートマップを見れば1999年以降1人あたりの医療費が高くなっているとすぐに把握できるはずです。このペースだと、あと6~9年もすればどの県も真っ赤になってしまうでしょう。

誰がヒートマップを生み出したのか?

このような便利なヒートマップを、誰が、いつ、どのような理由で作成したのかご存知でしょうか? その歴史は、トゥーサン・ルーアという1人のフランス人統計学者から始まります。今から約140年前の1873年に出版された「パリの人口統計」に利用されたところまでさかのぼります。

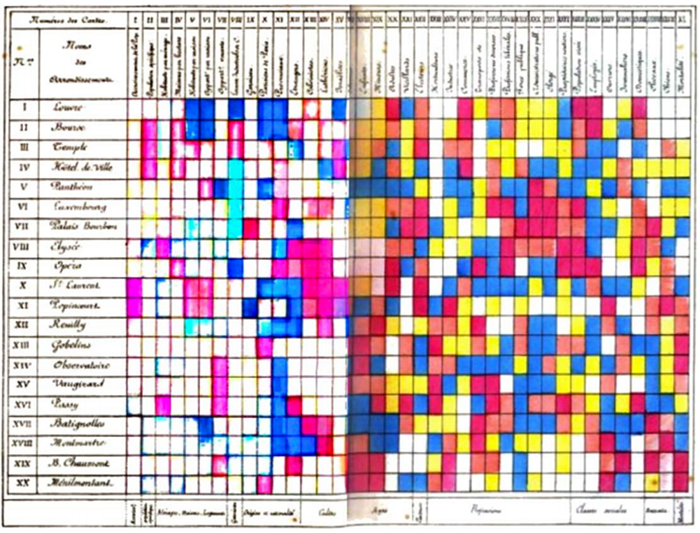

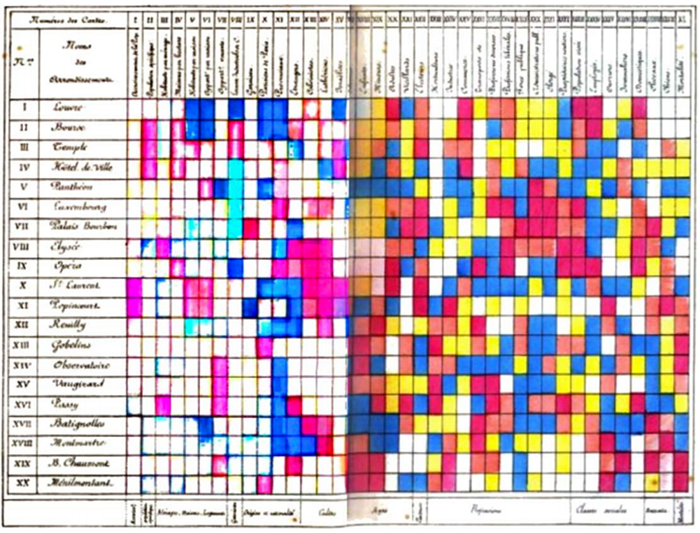

ルーアは1875年から1887年にかけて、商業省フランス総合統計局のトップを勤めています。その在任期間中に、フランスとして最初の統計年鑑を発刊します。統計年鑑とは今で言うところの国勢調査のようなものです。統計年鑑のために大規模な調査を実施・集計し、戸籍や物価などの統計情報の作成に成功しました。「パリの人口統計」は、その統計年鑑で集計したデータの1つでした。「パリの人口統計」の巻末には、次のような表が登場します。

縦軸はパリ20区それぞれの地名です。横の40項目は地区特性を表しています。それぞれの地区の特徴を色で表すためヒートマップは誕生しました。ただし、このときは色の濃さや明暗で色を分けていないためややみにくい図ができあがってしまいました。

ヒートマップは縦軸と横軸のデータの項目でどのような偏りがあるかをわかりやすく表現することが得意です。グラフにはひとつひとつ得意な表現方法があって、自分の言いたい内容に向いているグラフがあるのです。新刊「グラフをつくる前に読む本 一瞬で伝わる表現はどのように生まれたのか」では、今回紹介したヒートマップ以外にも、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、レーダーチャートなどの代表的なグラフの得意な表現方法とその歴史にせまります。ぜひ、手に取ってご覧ください。