プログラマの仕事は会社の業種や規模によってさまざまです。Webアプリを作る人もいれば、デスクトップアプリを作る人、組込みソフトウェアを作る人もいるでしょう。この担当する業務や使う技術によって、知っておくべき内容は異なります。

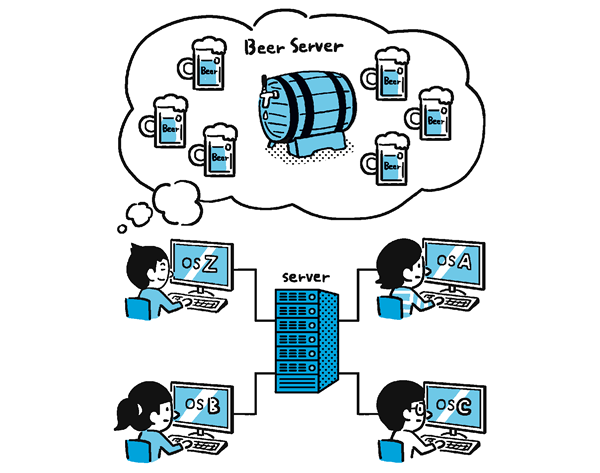

例えば、Webアプリであればサーバーやネットワークに関する知識、デスクトップアプリであればハードウェアやOSなどについての知識は必須です。ただし、自分の担当する技術について知っていればよいわけではありません。異動や転職があると新しい業務に取り組む必要がありますし、同じ部署であっても新しい技術に対応する必要があります。さらに、世の中にどのような開発スタイルがあるのか、便利な開発ツールにどんなものがあるのか、といったことも知っておかなければなりません。

このような「プログラミングに取り組むときに必要な教養となる知識」を「プログラミングリテラシー」と呼ぶことにします。例えば、ハードウェアやネットワーク、データベース、セキュリティに加え、開発スタイルや開発ツール、などが挙げられます。

このような知識を身につける必要があると、書籍を読んだりインターネットを探したりする人は多いでしょう。しかし、多くの用語が登場するため、知らない言葉が登場すると、初心者にとっては言葉を調べるだけでも時間がかかってしまいます。

そこで、初心者の方がプログラミングに必要な基礎的な言葉を比べながら学べるように考えました。用語を学ぶときは、関連する言葉も合わせて学ぶと効率的です。例えば、以下のような組み合わせが考えられます。

- 対となる言葉

- 「ハードウェアとソフトウェア」「OSとアプリケーション」「サーバーとクライアント」「コンパイラとインタプリタ」「キューとスタック」など

- 似たような意味の言葉

- 「ディレクトリとフォルダ」「コマンドラインとシェル」「フレームワークとライブラリ」「APIとシステムコール」など

なお、『基礎からのプログラミングリテラシー』では最低限知っておきたい、基本的な用語や教養と呼べる知識しか書いていません。この本で学んだ言葉に関連する技術を深く知るためには、専門書を読む必要があります。各節の末尾にはその節で解説したキーワードに関連する推薦図書を紹介していますので、この本でプログラミングにおける最低限の知識を得たあとは、多くの専門書を手にとって学んでいただければと思います。

増井敏克(ますいとしかつ)

増井技術士事務所代表。技術士(情報工学部門)。情報処理技術者試験にも多数合格。ビジネス数学検定1級。

「ビジネス」×「数学」×「IT」を組み合わせ,コンピュータを「正しく」「効率よく」使うためのスキルアップ支援や,各種ソフトウェアの開発を行っている。

著書に『基礎からのプログラミングリテラシー』(技術評論社),『IT用語図鑑』『プログラマ脳を鍛える数学パズル』『図解まるわかりセキュリティのしくみ』『図解まるわかりプログラミングのしくみ』『図解まるわかりアルゴリズムのしくみ』(以上,翔泳社),『プログラミング言語図鑑』『ITエンジニアがときめく自動化の魔法』(以上,ソシム),『Excelで学び直す数学』(C&R研究所),『RとPythonで学ぶ統計学入門』(オーム社)などがある。