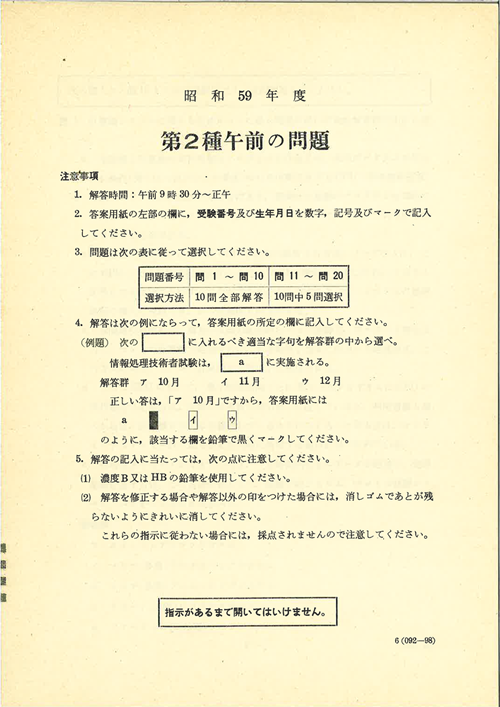

情報処理技術者試験は、昭和44年(1969年)に開始され、のべ2000万人以上が受験している歴史ある国家試験です。技術評論社も、昭和の時代から情報処理技術者試験の参考書や問題集を出版していたので、ちょっとしたお宝を持っていたりします。

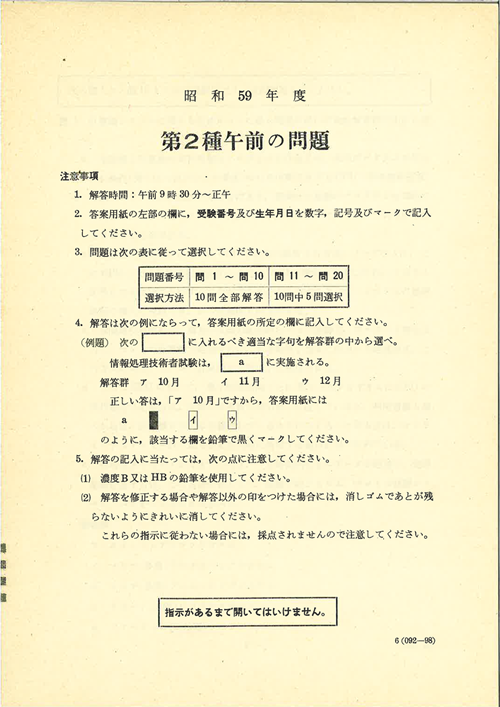

ここでは当社の倉庫で発見した、レアものをお見せしましょう。昭和59〜60年度(1984〜1985年)の「第2種 情報処理技術者試験」(基本情報技術者試験の前身)の午前問題です。その中から何問かセレクトしてみました。

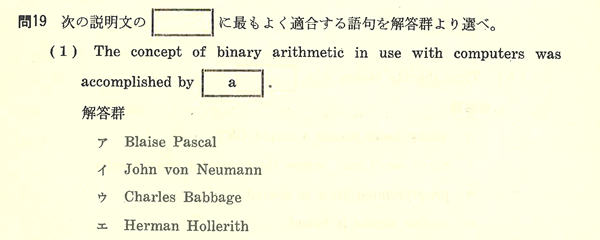

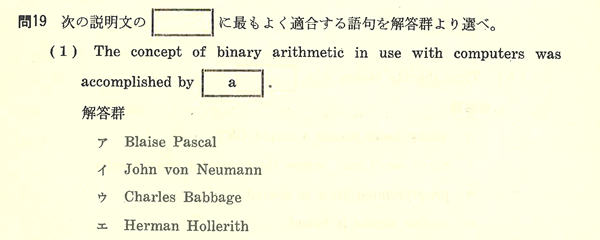

英語&コンピュータの歴史に関する問題

※クリックで拡大できます

※クリックで拡大できます

英文を読んで解答を選ぶものです。内容は、コンピュータの歴史に関するもの。もっと長い文章が出題されていたこともあります。この出題の背景には、プログラマーは英語が読めるようになってほしい、コンピュータの歴史も知っておいてほしいという出題者の切なる願いがあるようですね。

今ではこの種の問題は出なくなりましたが、興味を持った方はこの問題の答えを調べてみると、コンピュータの歴史の一端に触れることができ、知識の幅が広がりそうです。

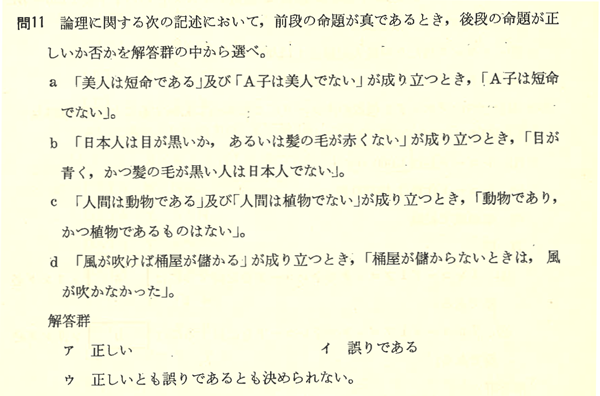

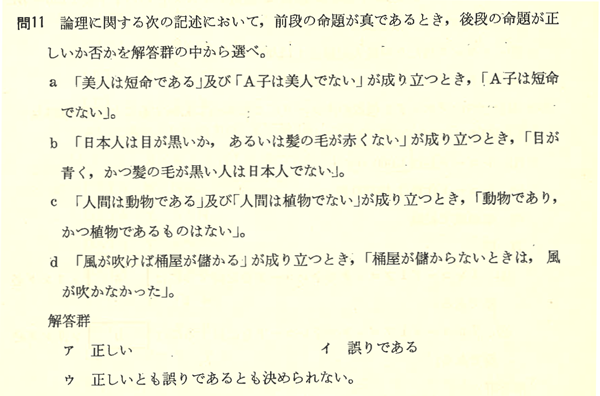

論理に関する問題

aが、題材としてはひどい文章で、これが国家試験で出題されていたことに衝撃を受けます。35年前ってこれが許される時代だったんですね……。今なら確実に炎上していたであろう問題です。

そこを無視して、出題内容自体について考えてみると、現在でも命題や論理の問題はときどき出題されるので、今と共通していると言えます。

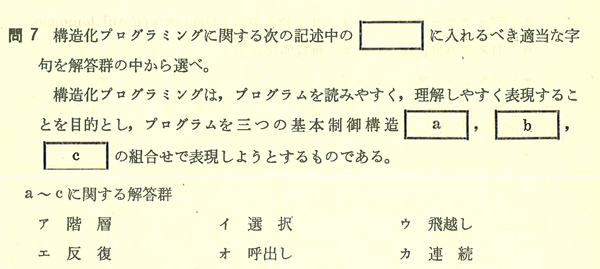

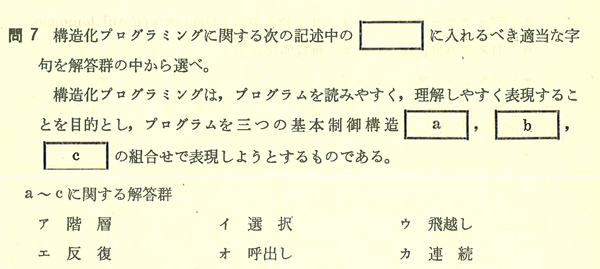

構造化プログラミングの問題

これはいまでも基本中の基本の問題ですね。問題はもっと続きますが、ここでは簡略化しています。今とは用語がちょっと違いますね。

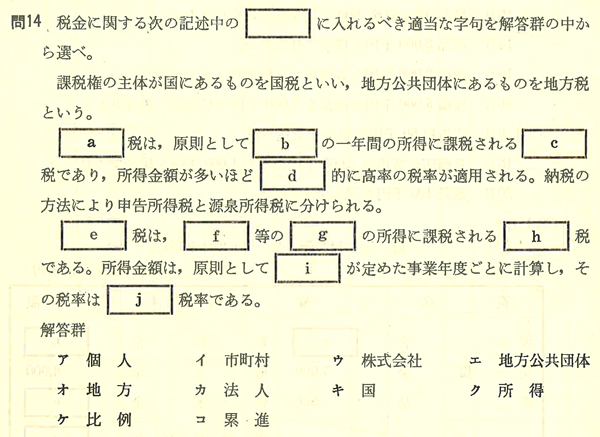

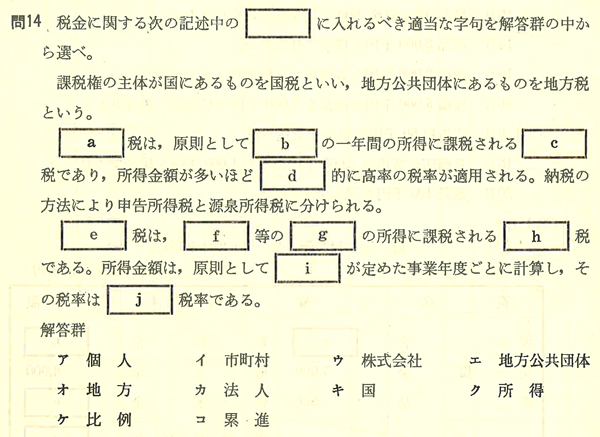

一般常識的な問題

社会人ならば一般常識といえる問題だと思います。こんなのも出ていたんですね。今では出題されなくなりました。

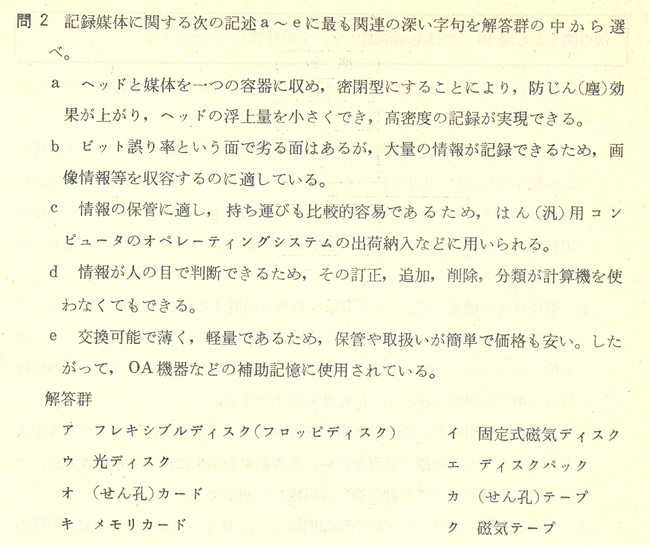

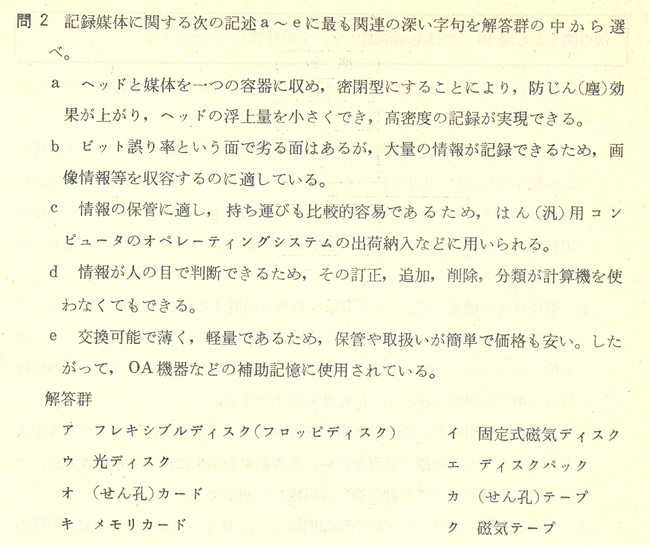

記憶媒体の問題

記憶媒体を問う問題ですが、これは隔世の感がありますね。dの「情報が人の目で判断できる記憶媒体」っていうのが、いまだとまったく想像できないと思います。eも「薄くて軽い」ことが重要っぽいですね。

ということで、昔の試験はこんな感じだったようです。今の基本情報技術者試験よりも範囲が広くて、試験対策も大変そうですね。

変わるもの・変わらないもの

今のIT技術はすごいスピードで発展しているので、情報処理技術者として必要な知識もすごいスピードで変化しています。時代の移り変わりに合わせて、試験の内容がどんどん変わっていることこそが、情報処理技術者試験の変わらぬ信頼性につながっているのでしょう。

情報処理技術者試験に合格しておけば、入試や就職に有利ですし、社会人になってからなら資格手当や報奨金をもらえることもあります。何よりも、身近なIT技術のしくみを知るのは、とても楽しいことです。

ということで、皆さん、情報処理技術者試験を受けましょう!