会社の会議資料、研究成果の発表資料、掲示用の貼り紙、販促用のチラシ、果ては修学旅行の報告書まで、生活の中でスライドや文書を作成する場面はますます増えてきました。こうした資料は自分の考えを相手に視覚的に伝えるという役割を果たすので、より見やすく、わかりやすいものを作る必要があります。伝わりやすい資料にするには、守るべきデザインのルールがあります。フォント、行間、図のサイズやグラフの作り方……。さらには全体のレイアウトや色づかいまで、様々なルールを提示してきた本書も、ついに第3版となりました。

第3版では、「より多くの人に効果的に伝えるにはどのようにすればよいか」というテーマを重点的に掘り下げました。これは、受け手の多様性に配慮したものです。

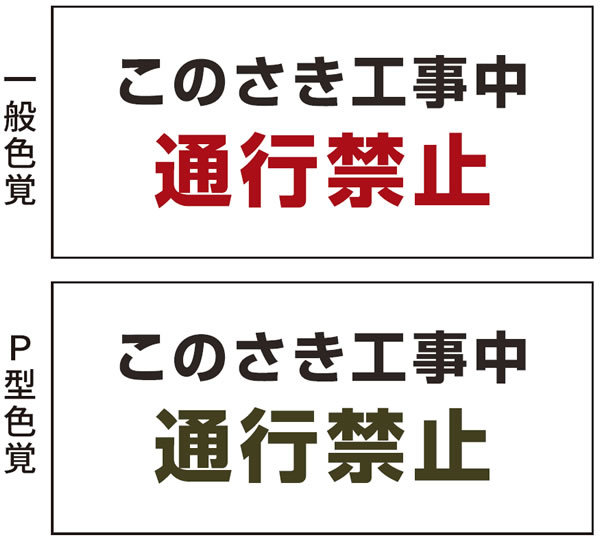

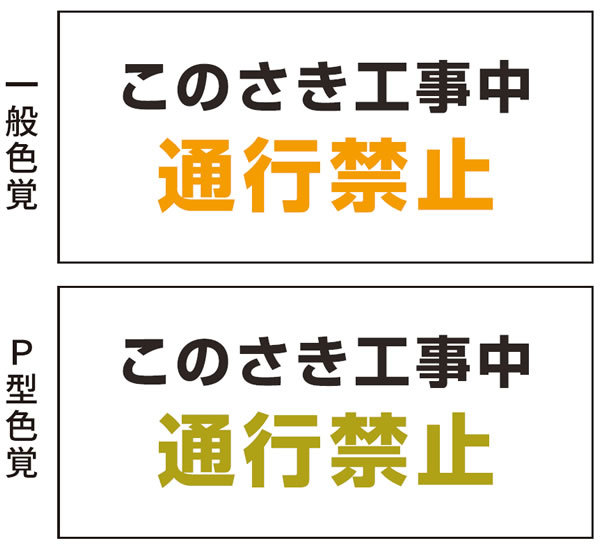

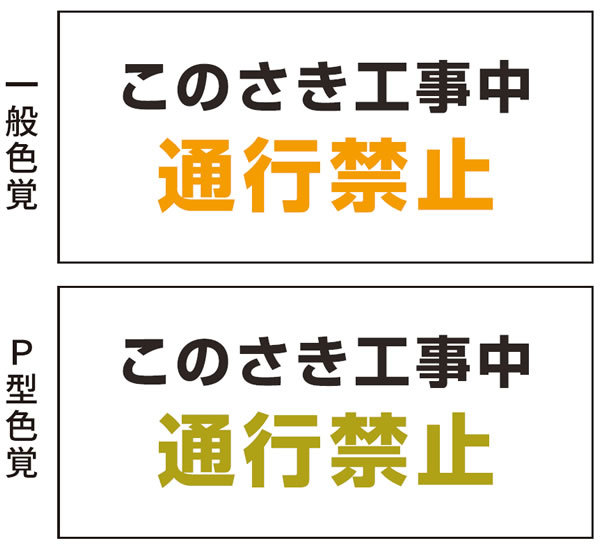

例えば、図1の上側はどのように見えるでしょうか。

図1 見分けにくい強調色

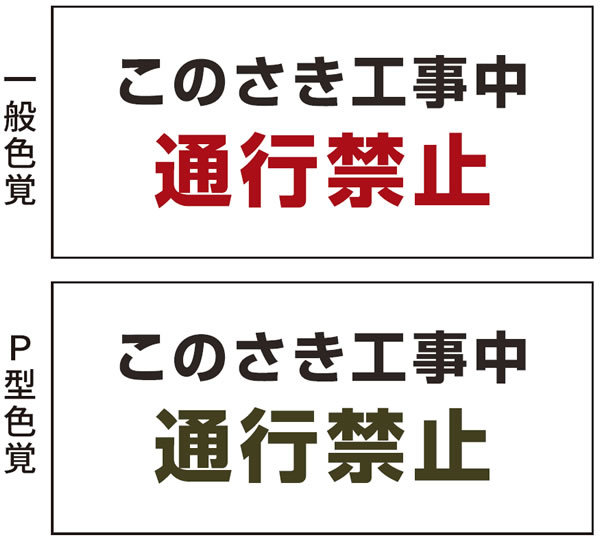

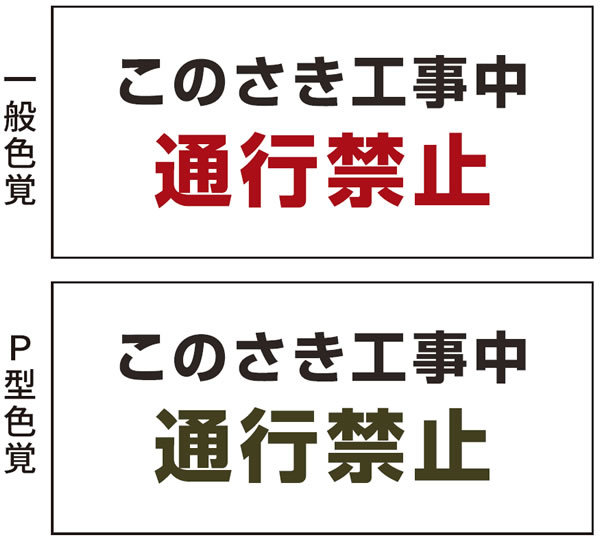

作り手は「通行禁止」を強調する意図があって色を変えたのです。しかし、あなたの同僚や先生など、身近な人の中には、もしかしたら図1の下側のようにあまり強調した感じに見えない人がいるかもしれません(P型色覚)。このように、一部の色が区別しにくいという人は、日本人の男性の20人に1人、女性の500人に1人の割合でいるといわれています。このような資料を作る際には、そういった方々にも意図が伝わるような色を選択する必要があります(図2)。

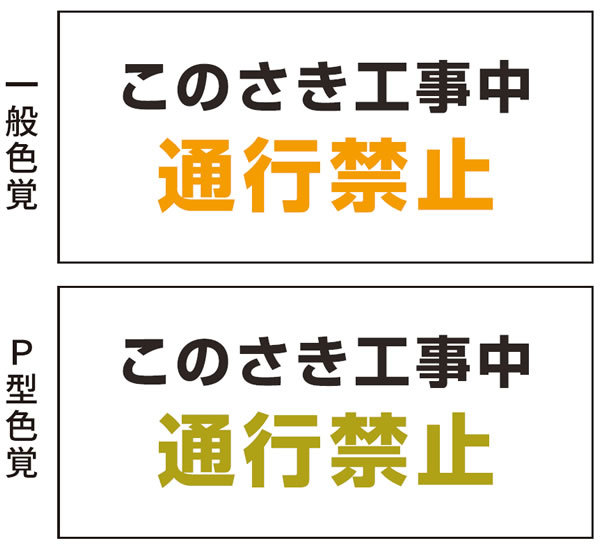

図2 見分けやすい強調色

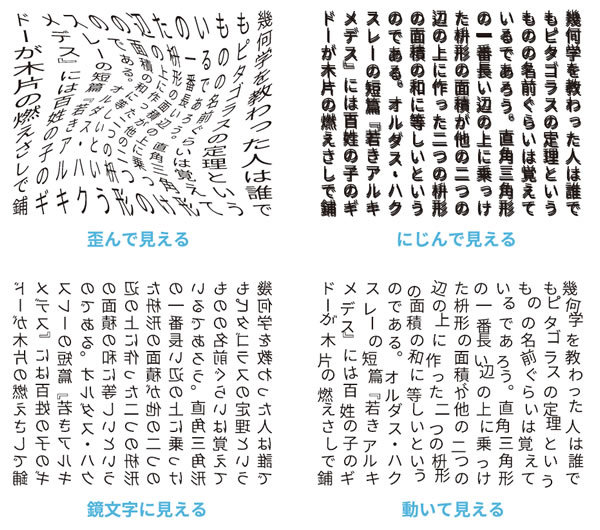

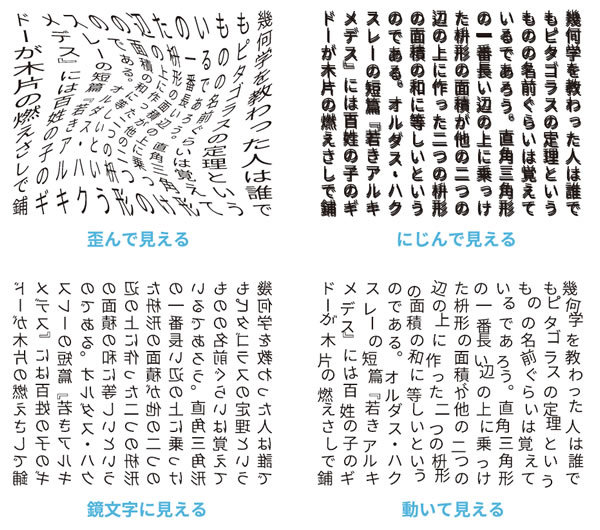

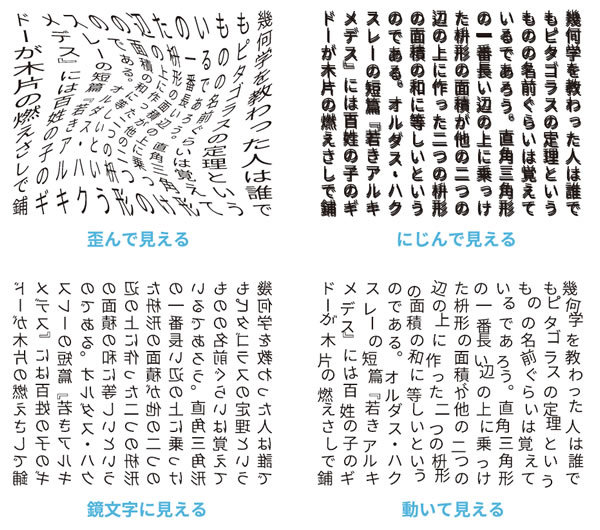

また、中には文字を読むことを困難にする障害もあります。特定の色に過敏な反応を示してしまう視覚過敏や、文字が動くなど、文章を読み進める際に支障をきたしてしまうディスレクシアと呼ばれるものが挙げられます(図3)。このような場合も、資料作成時に読みやすいフォントを使う、過剰な装飾をしないなどのルールを守ることにより、困難さを和らげ、一般の方にも読みやすい資料にすることができます。

図3 文字の見え方の多様性

あなたの作ったスライドや文書は多様な色覚・視知覚を持つ方々にとっても親切なものになっているでしょうか。

さらに昨今は、テレワークの導入が進んだことに伴って、会議や発表の場もオンラインとなりました。これは受け手の環境が変わってしまったことを意味します。この通信越しという環境下で、あなたが映している資料と、相手に表示される資料は同じように見えるでしょうか。また、レイアウトは従来のままでいいのでしょうか。

本書『伝わるデザインの基本 増補改訂3版 よい資料を作るためのレイアウトのルール』は、これらの疑問に回答することで、今まで以上に多くの人へ効果的に届けられる資料作成の指針となるものです。デザインの基本を学びたい方はもちろん、さらに資料をパワーアップさせたいとお考えの方にも、うってつけの一冊です。多くの人の関心をひきつける資料を、本書と一緒に作ってみませんか?