クラウド利用の一般化

個人でも企業でもパブリッククラウドの利用が一般化し、インターネット環境さえあれば、さまざまな利便性の高いサービスの恩恵にあずかることができます。個人であればGmailのようなコミュニケーションツール、企業であればMicrosoft Teamsのようなコラボレーションツールが、イメージしやすい具体例でしょうか。リモートワークの促進によって、クラウドサービスを利用する機会はますます増えていると考えられます。

企業はクラウドサービスを利用することで、サーバーやネットワークなどを自前で調達したり、所有したりする必要がなくなりました。これは、クラウド内がどのようなシステムで構成されているのか、とくに意識しなくても使えてしまうことを意味します。ネットワークインフラも、雲のなかに隠れています。

ブラックボックスでいいのか?

ですが、ネットワークに責任ある立場のエンジニアや管理者が、ブラックボックス化したネットワークインフラについて、利用者と変わらぬ理解でよいはずがありません。それは例えば、クラウドサービスを利用してシステムを設計・構築・運用するような、クラウドエンジニアにとっても同様です。クラウドサービスにも障害・停止や、機能更新によるトラブルの発生があります。社内外へのサービス提供にあたっては、そのような前提に立って、知識の習得や準備をしておく必要があります。

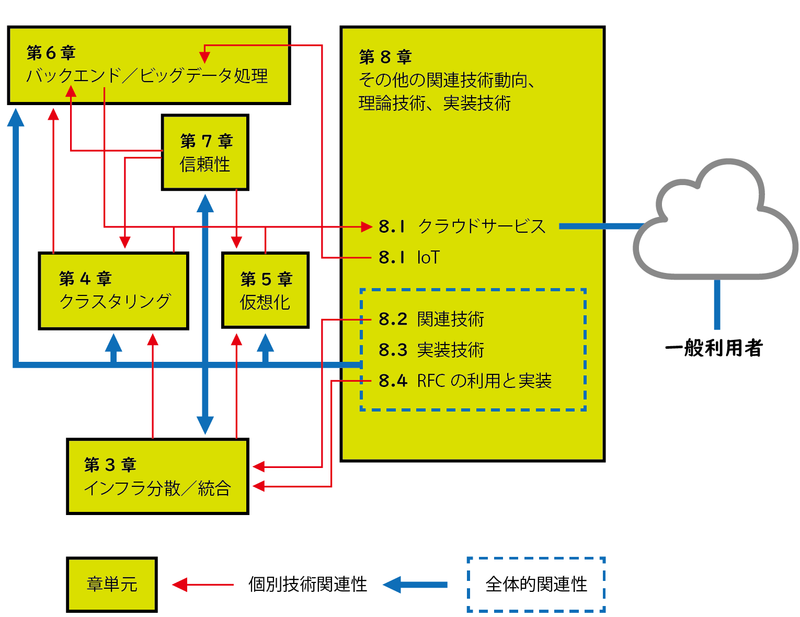

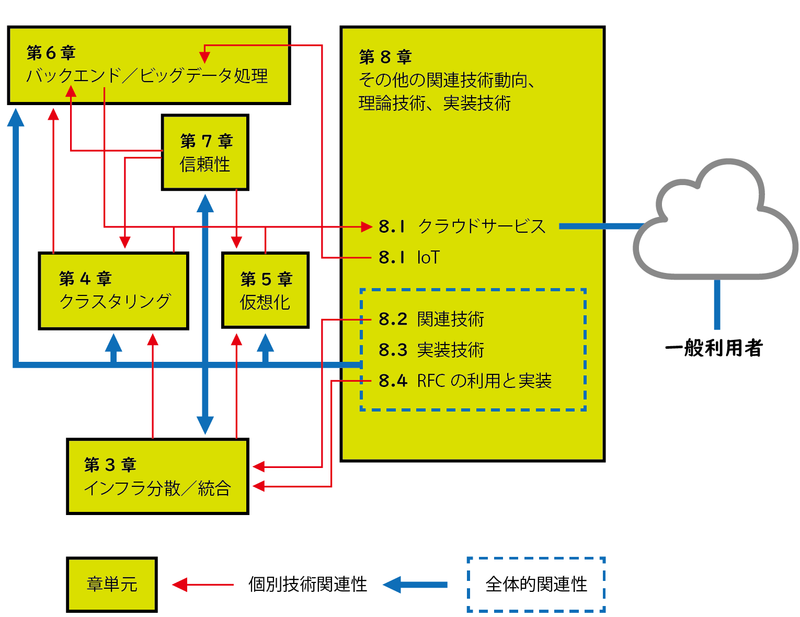

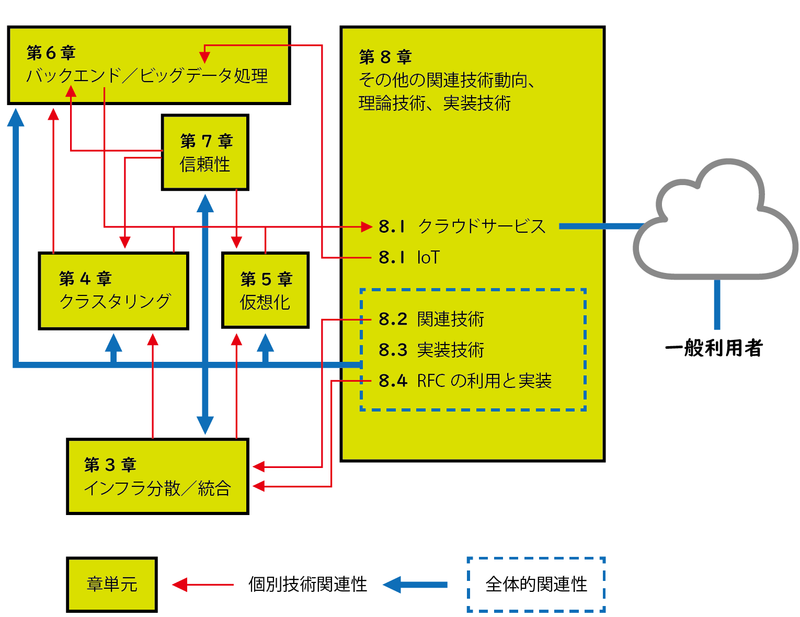

近年のネットワークは、クラスタリング、仮想化やビッグデータなど、多岐にわたる技術分野と不可分になっています。それぞれ異なりますが共通の基盤があり、きちんとした知識なくして完全な理解はできません。ところが、各エンジニアは自分の技術分野には詳しいものの、ネットワークインフラ全体の技術や相関関係については知識が浅い傾向にあるようです。

統合的な理解のために

ネットワークインフラ全体を理解するためには、個々の技術、ソフトウェアを深掘りするのではなく、その関係性に着目して統合的に知識を習得する必要があります。「詳解 クラウド型ネットワークのインフラ技術」は、そのような考えのもとで、クラウドに隠れているネットワークインフラの技術体系・基礎知識を集約し、提供しています。本書により、ネットワークインフラの立体的・俯瞰的な理解を深めていただければ幸いです。

書籍中で解説している技術とその章単元の関係図