TV番組のみならずYouTubeや企業の広報など、動画の活躍の幅は年々広がっています。関連業界に居なくとも、自身の業務/あるいは趣味で、動画編集に携わった経験がある方も少なくないでしょう。しかし、動画の持つ意図を正しく伝えるためには、動画編集の「ルール」を知る必要があることはご存じでしょうか。『動画の文法~トップ・プロが教える「伝わる」動画の作り方』より、そのルールを一つだけお教えします。

映像は写っているものがすべて

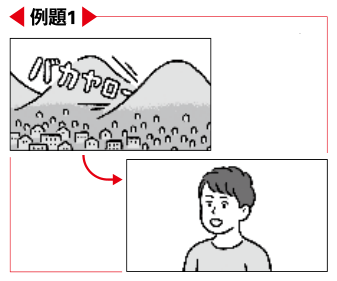

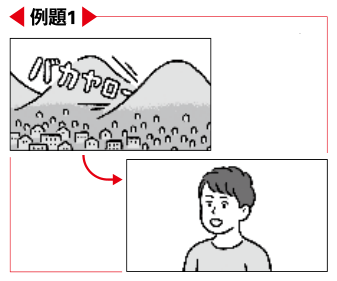

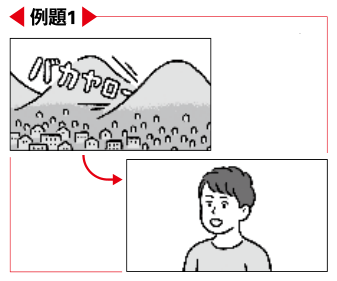

たとえば次の例題1は、「①Aさんが叫んだ」か「②叫び声がAさんに聞こえた」か、どちらになるでしょう。

図1 白井匠 画。イラスト出典はすべて本書より

②の「叫び声がAさんに聞こえた」と解釈する人が多いかもしれません。①のように解釈する人もいるかもしれませんが、そう多くはないのではないでしょうか。

まず最初に叫び声があるので、視聴者は「叫び声がどうしたの?」と思うのが普通です。最初に叫び声を見て「だれが叫んだんだろう?」と思ってしまう方は、次にAさんを見て「Aさんが叫んだんだ」と思うかもしれません。でも、Aさんが叫んだことを示すものはなにもありません。つまりこの映像では、「Aさんが叫んだところが描写されていないので、Aさんが叫んだことにはならない」のです。

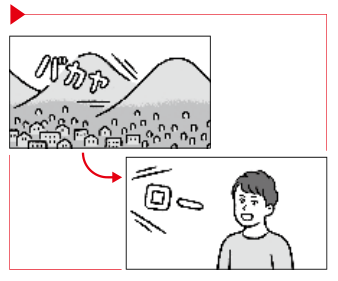

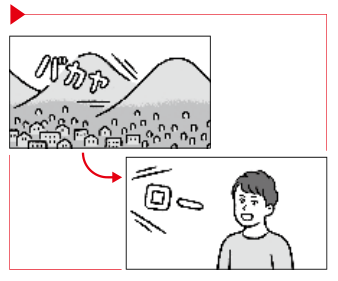

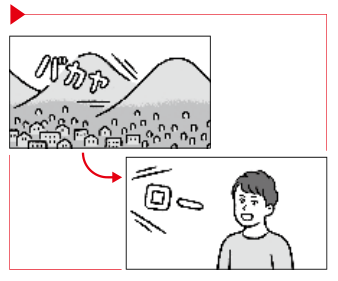

ただしこれは非常に不親切な編集です。もし「叫び声がAさんに聞こえた」とだれにでもわかるようにするなら、図2のようにします。

図2 叫び声がAさんに聞こえた

これならば「Aさんが聞いている」ことがはっきりと描写されているため、間違えようがありません。文章でいう「行間を読む」ことは映像にはありません。「映像は映っているものがすべて」です。

最初に映ったものがテーマになる

図3

ここで、例題1のカットの順番を逆にしてみましょう(例題2)。今度は「Aさんが叫んだ」にしかなりません。視聴者は最初にAさんのカットを見て「Aさんがどうしたの?」と思い、叫び声のカットを見て「Aさんが叫んだ」と解釈します。

例題1と見比べると、順番を入れ替えたら、伝えていることが全然変わってしまうことがわかりますね。例題1では、視聴者は最初のカットで「叫び声がどうしたの?」と思い、例題2では「Aさんがどうしたの?」と思います。大ざっぱにいうと、「先に提示された(しっかり写された)ものがテーマになる」。これが最初の一歩、一番最初の動画のルールです。

動画編集には、ほかにもお約束ごとがいくつか存在します。書籍『動画の文法』では、「動画」の基本の分類(番組系動画/報道系動画)から、カットの順番の法則(文法)やその入れ替え方といった「編集による演出の仕方」、さらにはストーリーをつづらず、コンセプトやナレーションに画を合わせる、報道系動画特有の編集法も解説しています。

「見よう見まねで編集をしているが、これでいいのか本当のところは不安……」という動画編集者の方や、「動画を発注することになったが、何を指示すればいいのかわからない」企業の広報担当の方にもおすすめです。ぜひ、お手にとってご確認ください。