仮想通貨が暗号資産になってどう変わった?

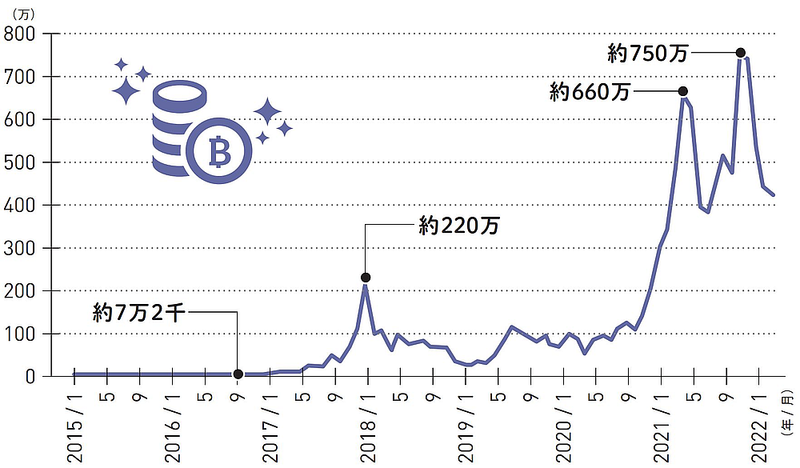

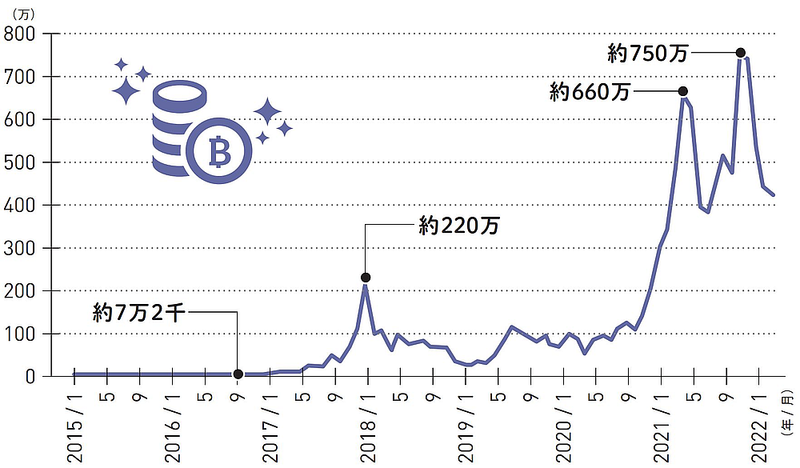

2017年に仮想通貨が第一次ブームになったとき、代表格のビットコイン(BTC)が220万円の高値をつけ「億り人」という言葉も生まれました。その後、20年の金融関連法改正により「暗号資産」と呼ばれて金融商品の1つとして規制されるようになります。換金もしくは他の暗号資産に交換したときに運用損益は確定し、大儲けした人があとから多額の課税に頭を抱えるニュースも話題になりました。

そんな経緯から投機熱が冷めて下落したBTCですが、コロナ禍で金融緩和を受けた金余りとインフレ対策で第二次ブームとなり、21年11月には約750万円という最高値を記録します。22年6月の時点では1BTC=300万円前後の推移ですが、それでも5年で10倍以上、10年以上も取引が継続しており、金融市場に一定の地位を得たといえるでしょう。

仮想通貨(virtual currency)が暗号資産(cryptoassets)という呼称になったのは、現実には通貨としての機能に乏しいためですが、ここに来て新たに生まれつつある経済圏の価値交換に使われる可能性が見えてきています。それがWeb3です。

図1 ビットコイン(BTC)の価格は5年で100倍に上昇した NFTやメタバースなど新たな経済圏の金融になるか

暗号資産には、その名の通り暗号技術が使われています。その基盤がブロックチェーンです。ネット分散型の「取引台帳」ともいえるもので、取引の透明性と信頼性、秘匿性を保つしくみです。ブロックチェーンには複数あり、暗号通貨に限らずトレーサビリティや出所証明などさまざまな用途への応用が可能です。BTCに次ぐ時価総額の暗号資産ETH(イーサ)の基盤ブロックチェーンであるイーサリアムは、スマートコントラクトと呼ばれる機能を実装し、契約の自動実行基盤として活用が注目されています。

デジタル作品の唯一性を証明するNFT(Non Fungible Token)も、ブロックチェーン上に成り立つ技術です。21年3月に、海外のデジタルアート「Everydays: the First 5000 Days」がオークションで75億円という価格で落札されて話題になりました。また、仮想現実世界のメタバースで経済価値の交換に使われるのは独自の暗号資産です。これらWeb3の経済活動において、暗号資産は金融を担う位置にあるのです。

ただし、ブロックチェーンには電力消費量の増大、決済処理能力、犯罪取引への利用といった構造的な問題があり、どう解決するかは今後の課題です。投機対象から次世代の金融へと姿を変えつつある暗号資産の利点とリスクをを正しく理解しておきましょう。

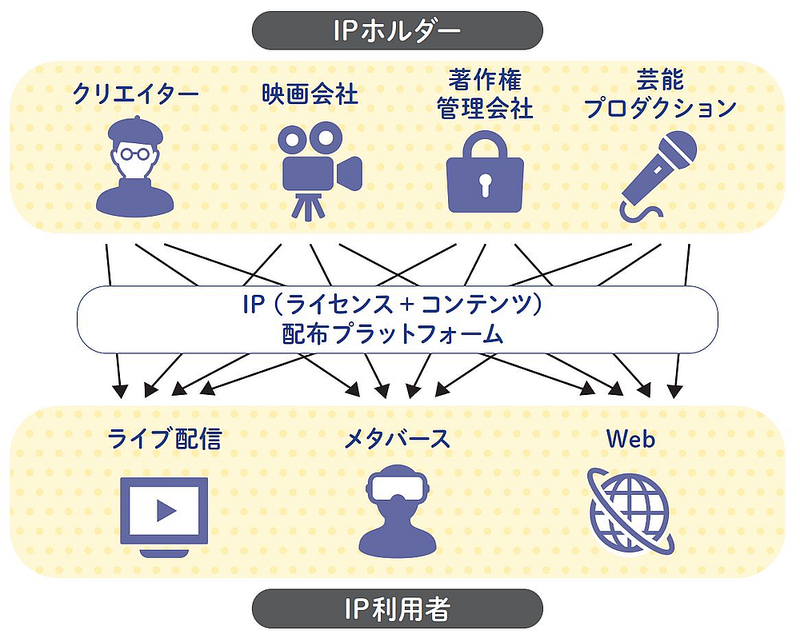

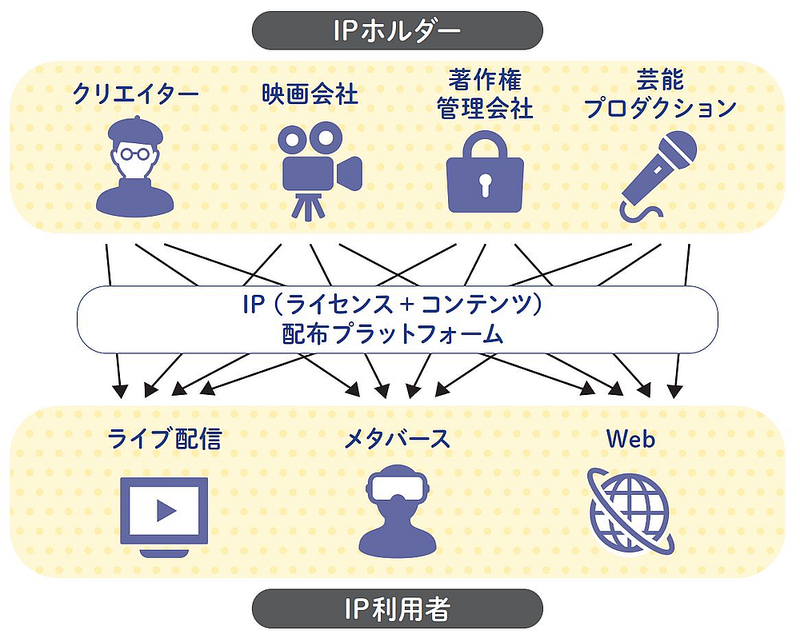

図2 IPホルダーから利用者へのIP配布に暗号資産/NFTが使われる