量子コンピュータは「桁違い」に計算が速い?

2023年3月27日。この日、国産としては初の量子コンピュータが稼働しました。量子コンピュータとは量子力学の原理を応用した計算機です。この技術にはとにかく期待がかかっているらしく、たとえばNHKは上記のニュースを次のように報じています。

「従来のコンピューターとは桁違いの計算能力の高さで、新薬の開発や金融市場の予測など、さまざまな課題を解決することが期待されています。」

「高速で計算を繰り返す従来のコンピューターよりも計算の回数を減らせる可能性があり、計算の対象によっては、スーパーコンピューターをしのぐ桁違いに速いスピードで問題を解くことができると期待されています。」

計算速度が「桁違い」であることが期待の原因のようです。量子コンピュータはそんなに計算が速いのでしょうか?

量子コンピュータは計算が速いとは限らなかった

「量子コンピュータは計算が速い」というのは、実は半分正しく、半分誤っています。我々が普段の生活で使うような従来型のコンピュータ(古典コンピュータ)と比較してみましょう。

コンピュータが扱える情報の単位を「ビット」と呼びます。古典コンピュータでは1ビットで「0」か「1」の2通りの情報を表せます。n個のビットで表せる情報量は2のn乗です。ここまでは量子コンピュータもほぼ同じで、nビットで表せる情報量も同じく2のn乗です。

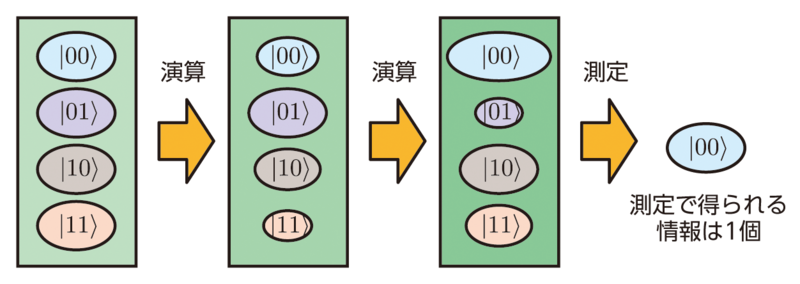

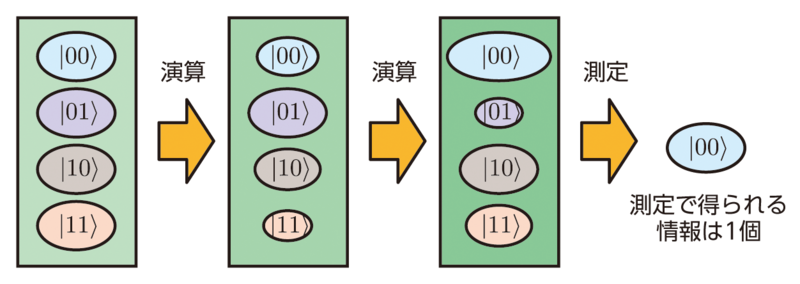

違いはここからです。古典コンピュータは同時に持てる値が1通りであるのに対して、量子コンピュータは2のn乗通りの値を同時に持てます。複数の情報を1度に操作できるわけです。しかし、これは「複数の計算結果を同時に得られる」ことを意味しません。演算結果を読み取って(=測定して)得られる情報は、古典・量子コンピュータともに1通りです。量子コンピュータの計算結果は“確率的に”一つに決まります(図1)。

図1 量子コンピュータの計算イメージ

つまり、なんでもかんでも量子コンピュータなら速く計算できるわけではないということです。計算は速くするためには、量子コンピュータ特有の計算手順——量子アルゴリズムを理解して、工夫する必要があります。

数学の言葉で量子コンピュータにアプローチしよう

量子コンピュータとは量子力学の原理を応用した技術だと述べました。量子力学と聞くと「重ね合わせ状態」などの不思議な振る舞いを連想するかたもいるかもしれません。しかし、量子アルゴリズムの理解には、量子力学の知識は必要とは限りません。量子力学の結果を数式で表せれば、ひとまず量子コンピュータに入門できる——まずはそうした割り切った態度で学ぶのはいかがでしょうか。古典コンピュータだって、物理学的に半導体の仕組みを理解せずともアルゴリズムは学べます。

『量子コンピュータの頭の中——計算しながら理解する量子アルゴリズムの世界』では数学的に量子コンピュータの仕組みを理解します。簡単ではないですが、高校数学のおさらいからはじめるので、じっくり取り組めば理解に近づけるはずです。いつか量子コンピュータを期待通りの速度で働かせるために、量子アルゴリズムの世界を覗いてみませんか?

参考

量子コンピューター 何がすごい?国産初号機が本格稼働 | NHK | ニュース深掘り

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230327/k10014021131000.html