宇宙の謎に迫る! ー夜空の向こうに広がる未知の世界へー

「宇宙の果てには何があるのか?」「人類はどこから来て、どこへ向かうのか?」

——眠れない夜や悩み事がある時、誰しもが考えたことがあるのではないでしょうか。

これらの問いは、現代の私たちだけではなく古代から人々の心を捉え続けてきました。夜空に輝く無数の星々は、ただ神秘的で美しいだけではなく、科学の進歩によってその正体が少しずつ明らかになってきています。しかし、わかればわかるほど、新たな疑問が生まれるのも宇宙の面白さのひとつ。

本書『宇宙の謎に迫る! 中学生からわかる現代天文学』では、天文学の基礎から最新の研究まで、宇宙の神秘を100のトピックで解き明かしていきます。単なる蘊蓄にとどまらない、科学的根拠に基づく宇宙の本質に深く迫る内容が盛りだくさんです。

本記事ではその一部をご紹介します。

天文学は心を豊かにする?

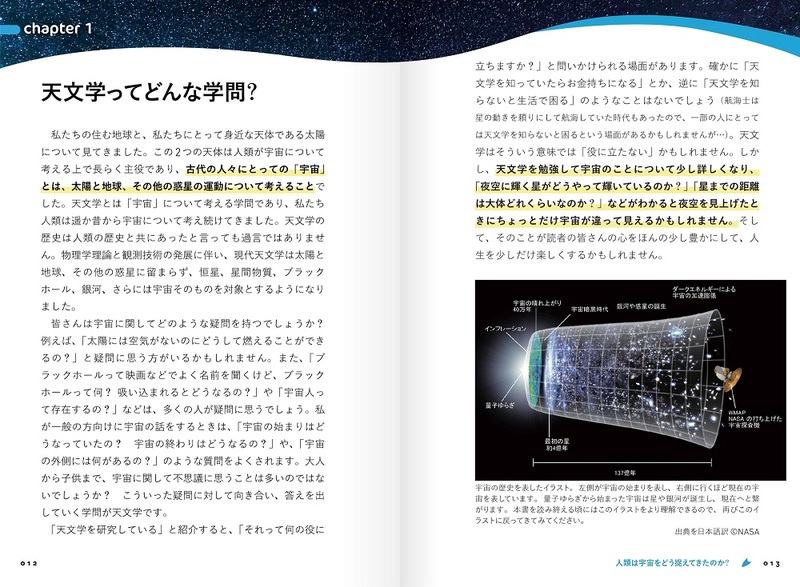

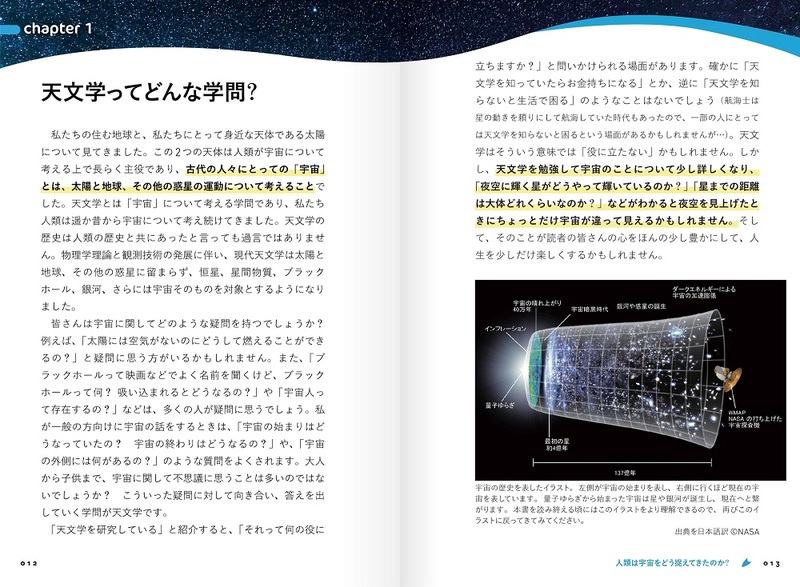

私たちの住む地球と、身近な天体である太陽。古代の人々にとっての「宇宙」とは、これらの天体の運動を理解することでした。そもそも天文学は、そうした身近な天体から始まり、長い歴史の中でその対象を広げてきました。

物理学理論の発展と観測技術の進歩により、現代天文学は太陽系を超え、恒星やブラックホール、銀河、さらには宇宙そのものを研究する学問へと発展しました。それでもなお、解明されていない謎は数多く残されています。

「空気がないのになぜ太陽は燃えているのか?」「時間は無限なのか?」——こうした疑問に対して、天文学は少しずつ答えを見つけてきました。しかし、新たな発見は次の疑問を生み出し、私たちの宇宙観を大きく揺さぶります。天文学を学ぶことで、私たちが常識だと思っていたことが全く違っていたと気づく瞬間があるのです。

例えば、夜空に輝く星々を見上げるとき、ただ「きれいだな」と思うだけではなく、「この光は何万年も前に放たれたものかもしれない」と想像するようになるかもしれません。宇宙の広がりを知ることは、日常の視点を少し変え、私たちの心を豊かにするきっかけになるのかもしれません。

(本書p12,13より)

(本書p12,13より)

ブラックホールの謎—光さえ逃れられない世界

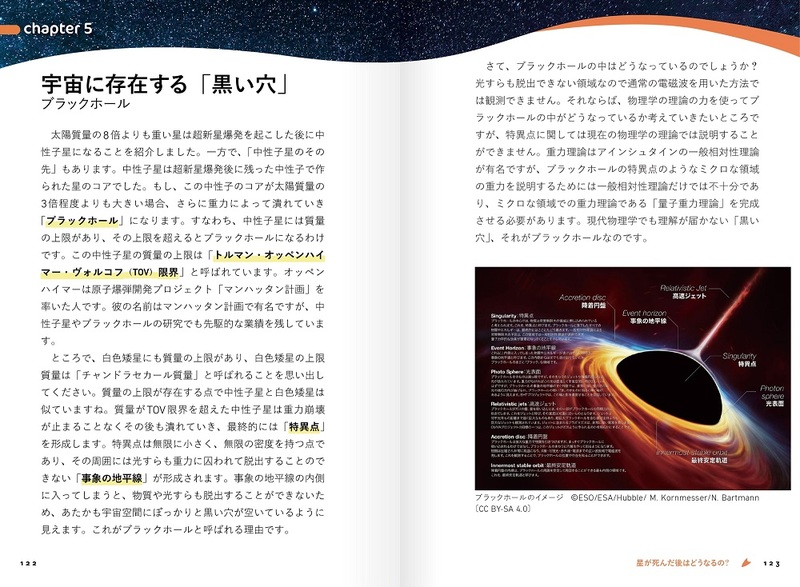

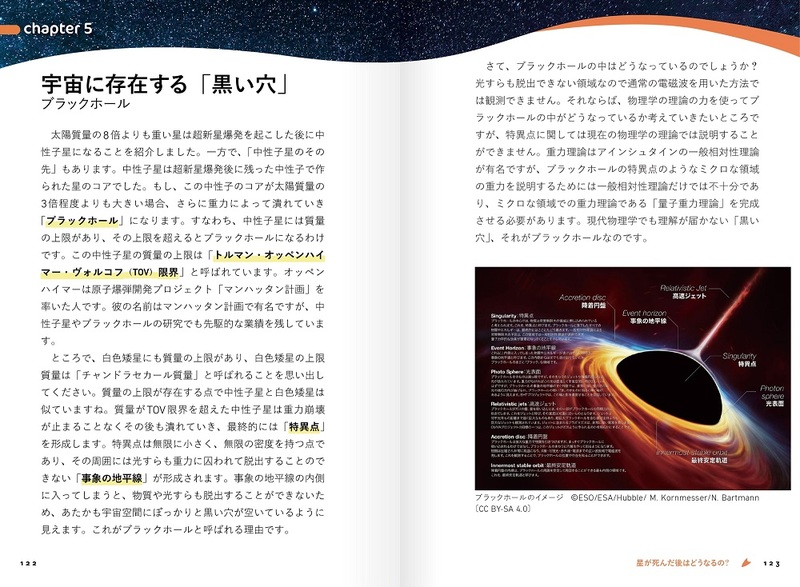

宇宙の広大さや星々の誕生、進化に関しては、天文学の進展によってますます多くのことが明らかになりつつあります。しかし、まだまだ私たちの理解が及ばない部分も多いのです。現代物理学でも理解が届かない「黒い穴」、それがブラックホールです。

ブラックホールは、超新星爆発を起こした星がさらに重力崩壊を続けることで誕生します。これにより、光すら脱出できない極限の領域を持ち、まるで宇宙に開いた底なしの穴のような存在となります。その内部や挙動については、未だに多くの謎が残っています。

最近では、重力波などを利用した新しい観測方法が進化し、ブラックホールの衝突やその影響をより詳細に追跡することができるようになっています。これにより、これまで見えていなかったブラックホールの特徴や形成過程について少しずつ明らかになりつつあります。

しかし、それでもその全貌を理解するにはまだ多くの課題が残されているのが現状です。

(本書p122,123より)

(本書p122,123より)

宇宙に生命は存在するのか?

ブラックホールのように、宇宙にはまだ多くの謎が残されています。しかし、研究が進む中で新たな手がかりが次々と見つかり、その謎を解き明かす道筋も少しずつ見えてきています。その中でも「地球外生命体の存在」という問いは、皆さんも大変興味を惹くテーマだと思います。

現在、地球外生命の存在があるかどうかは未だに明確な答えが出ていませんが、いくつかの重要な発見がその可能性を高めています。例えば太陽系内の生命探査でも、火星では過去に液体の水が存在した証拠が見つかっており、これが生命の存在に必要な条件を満たすかもしれないとされています。また、木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドスには氷の下に広大な海が広がっており、そこに生命が存在する可能性もあります。さらに、地球に飛来した隕石の中には生命の起源となりうる有機物が含まれていることが確認されています。

さらに、太陽系外の惑星(系外惑星)の発見が生命探しに新たな光を当てています。遠くの星の周りを回る惑星が、生命に適した環境を持っている可能性があることが分かってきました。これにより、宇宙における生命の多様性や、生命がどのように進化してきたかという過程が明らかになりつつあります。

こうした研究の成果は、私たちが住む宇宙の成り立ち等や、他の天体における生命の可能性を考える上で、重要な手がかりになっているのです。

宇宙を知ることで、未来を拓く

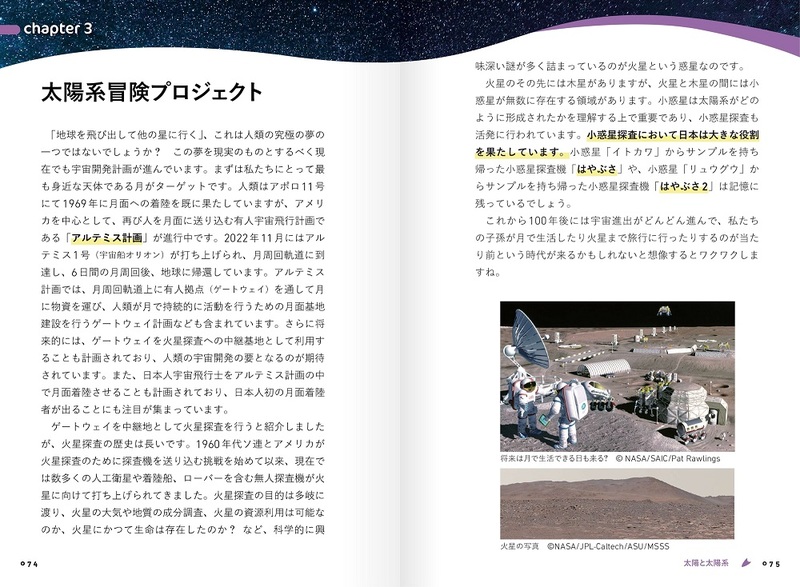

「地球を飛び出して他の星に行く」——この夢は、古代から人類が抱き続けてきた願いのひとつです。この夢を現実にするため、現在も宇宙開発は着実に進行中です。

まずは月に注目。1969年、アポロ11号が月面に着陸した後、アメリカは再び月面に人類を送る「アルテミス計画」を進めています。2022年にはアルテミス1号が月周回軌道に到達し、将来的には月面基地の建設が予定されています。この拠点は、火星探査の中継地としても利用される計画があり、日本人宇宙飛行士が月面に降り立つ日も期待されています。

一方、火星探査は1960年代から続いており、無人探査機が火星の大気や地質、生命の痕跡を調査しています。火星探査が進む中、木星とその周辺にある小惑星への探査も活発化しており、日本の「はやぶさ2」などがその成果を上げています。

100年後には、月や火星で生活することが当たり前になる時代が来るかもしれません。宇宙開発は単なる技術の進歩にとどまらず、私たちの生活の新たな可能性を開く鍵となるのです。

(本書p74,75より)

(本書p74,75より)

夜空を見上げるその先へ

私たちが普段目にする夜空の星々は、何十億光年も離れた場所から届いた光です。その光が放たれたとき、地球にはまだ人類が誕生していなかったかもしれません。そんな壮大なスケールで時を超えて輝く星々を知ることは、日常の小さな悩みを超えた、大きな視点を持つきっかけになるかもしれません。

本書『宇宙の謎に迫る! 中学生からわかる現代天文学』では、こうした宇宙の神秘を、初学者でも理解しやすい形で解説しています。ページをめくるごとに、「宇宙が遠い世界ではなく、私たちの一部なのだ」と実感できるでしょう。

さあ、夜空を見上げ、その先に広がる無限の宇宙へ、一歩踏み出してみませんか?