獣人キャラって、どうしてこんなにも心を惹きつけるのでしょう。

獣の野性味、しなやかな体の動き。それでいて、人間のように感情豊かで、時には優しく、時には誇り高くも見える。そんな“二つの魅力”を併せ持つキャラクターは、ただ見ているだけでもワクワクさせられる存在です。

でも――「描いてみたい!」と思ったその先に、思わぬ壁が立ちはだかります。

たとえば、筋肉の流れや骨格の違いがつかみにくかったり、動物らしさと人間らしさのバランスに悩んだり。せっかく描いても、どこか“動物っぽくない”とか、“キャラとして物足りない”と感じてしまう。「頭ではイメージできているのに、手が止まる……」そんな経験はありませんか?

本書『ケモノ愛が伝わる 獣人描き方入門』は、獣人キャラを描くために知っておきたい知識やコツを、50種以上の動物をもとに丁寧に解説したイラスト指南書です。

でも、「どこから手をつければいいの?」「動物の特徴をどう人間と融合させればいい?」と迷っている方も多いはず。本記事では、そんな「どうやって描くか?」を体系的に学びながら、自分らしい獣人キャラを作り上げるためのポイントを、本書から少しだけご紹介します。

「基本」を学んで、描き方をマスター

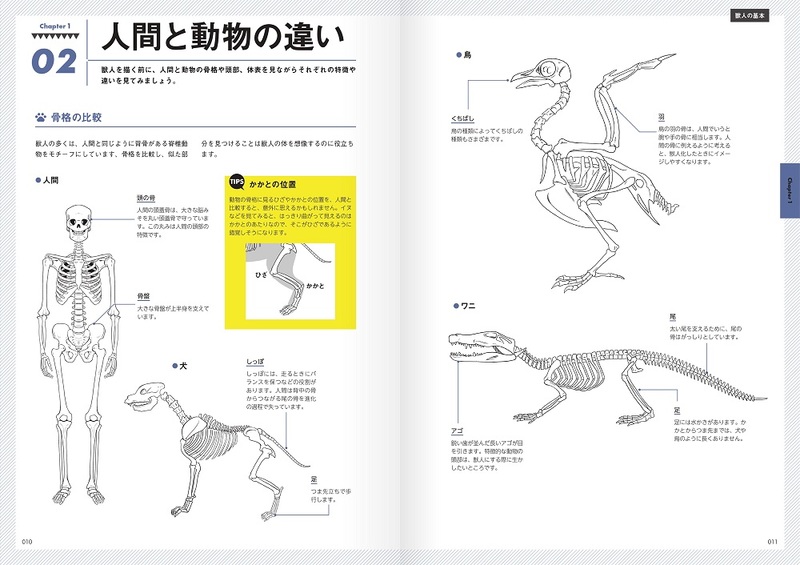

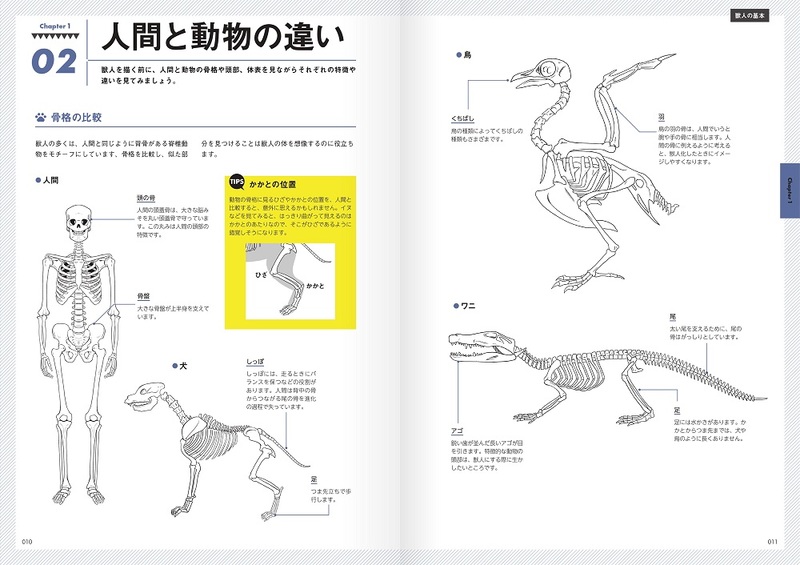

人間と動物の違い

まず注目したいのは、人間と動物の骨格や頭部、体表の違いです。獣人キャラの描き方では、構造の理解が最も基本となります。

獣人の骨格は、人間とモチーフにした動物の骨格を組み合わせたものになります。それぞれの骨格や構造、頭のパーツ、体表を比較して特徴や共通点を把握することで、獣人の体をより具体的に想像できるようになります。

(本書 p10-11より)

(本書 p10-11より)

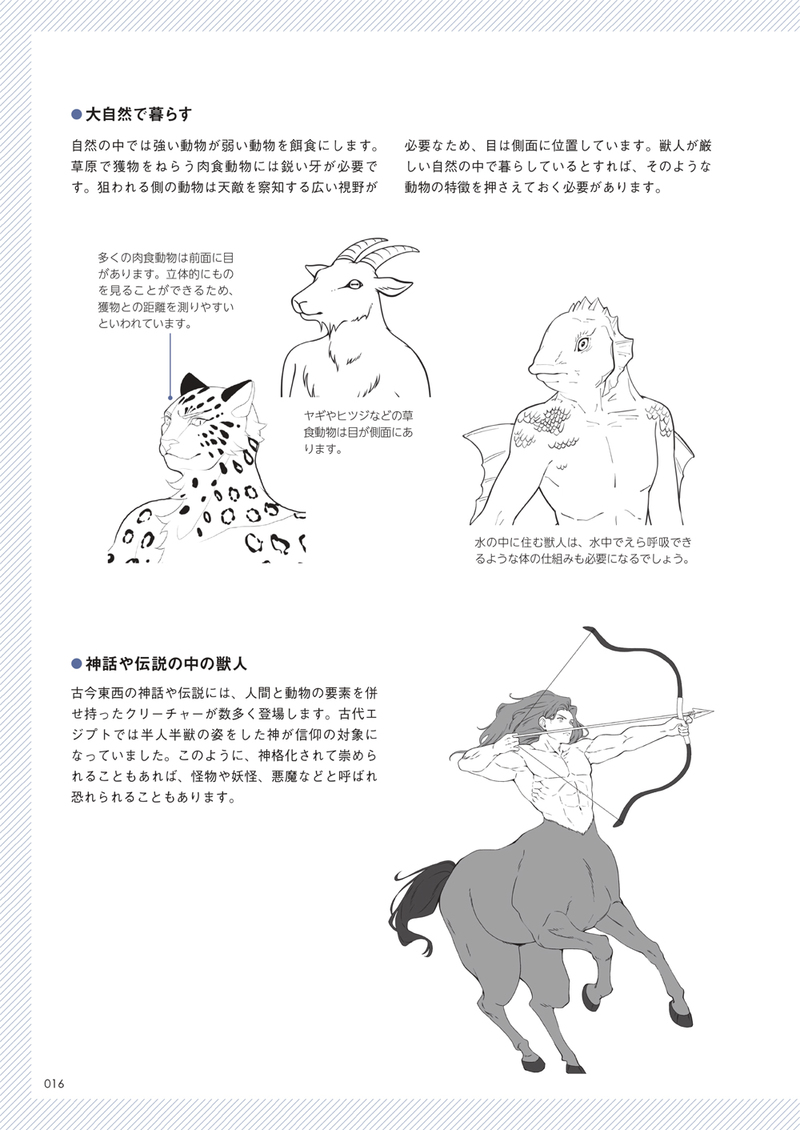

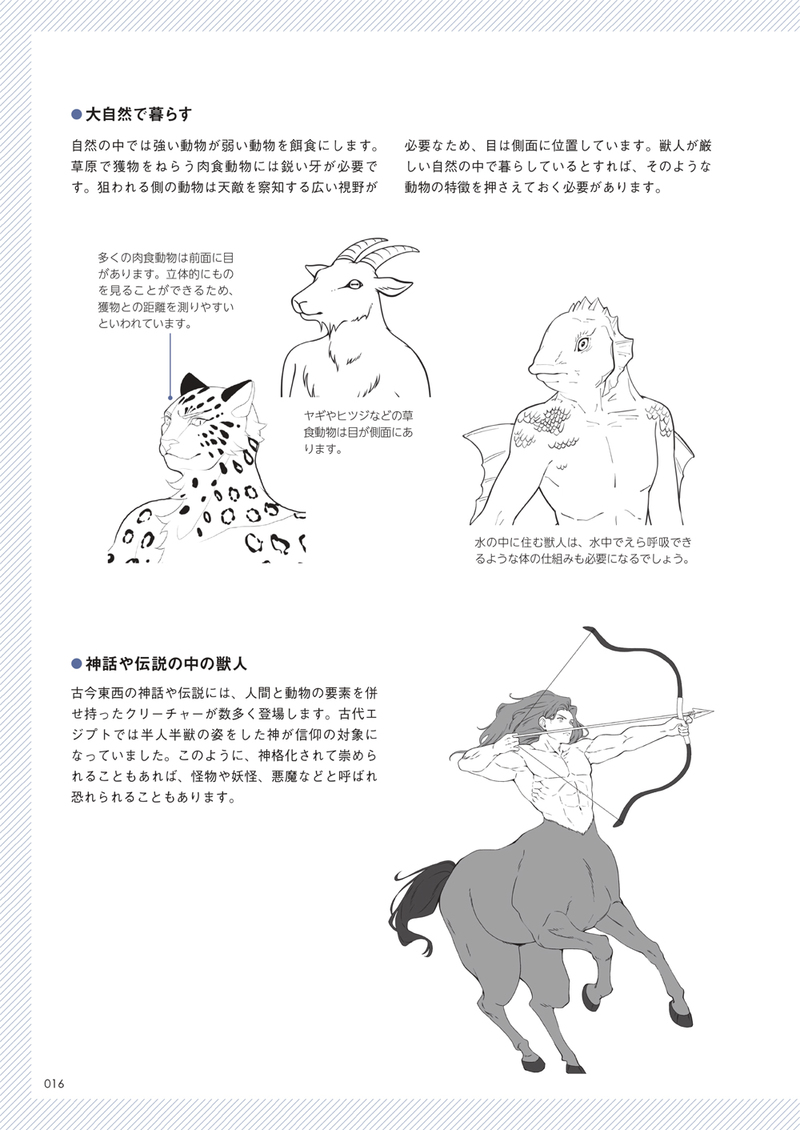

獣人の住む世界

骨格や身体構造を理解したら、次はキャラクターがどんな世界に生きているのかを想像してみましょう。

たとえば、大自然の中で暮らすキャラであれば、肉食動物をモチーフにした場合は鋭い牙や爪などの“捕食のために発達した部位”を、草食動物であれば広い視野を持つ“危機察知能力”をデザインに反映させると、リアリティが増します。

文化的な生活をしているのか、神話や伝説の世界に生きているのか――背景を考えることで、キャラクターの魅力がより深まります。

(本書 p15–16より)

(本書 p15–16より)

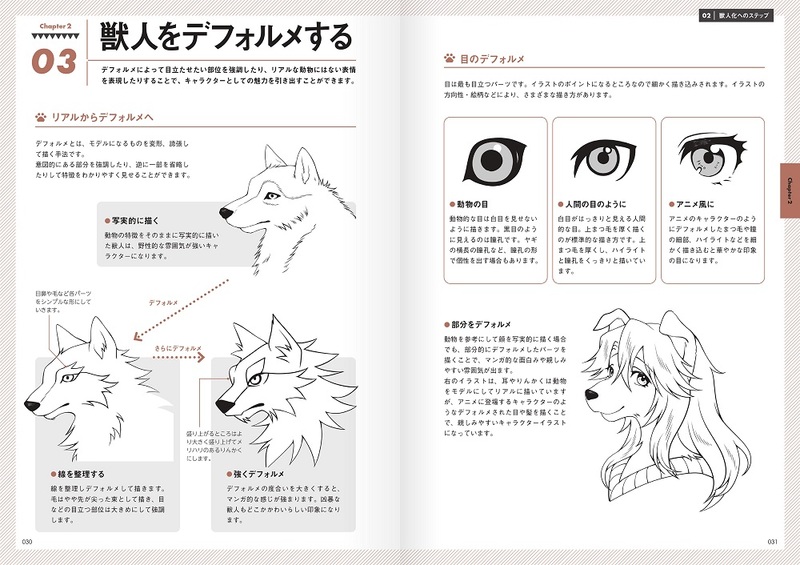

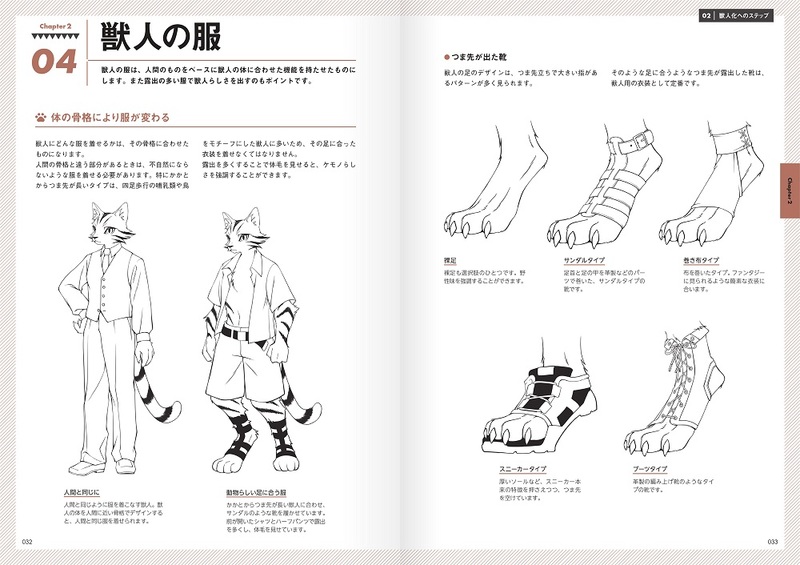

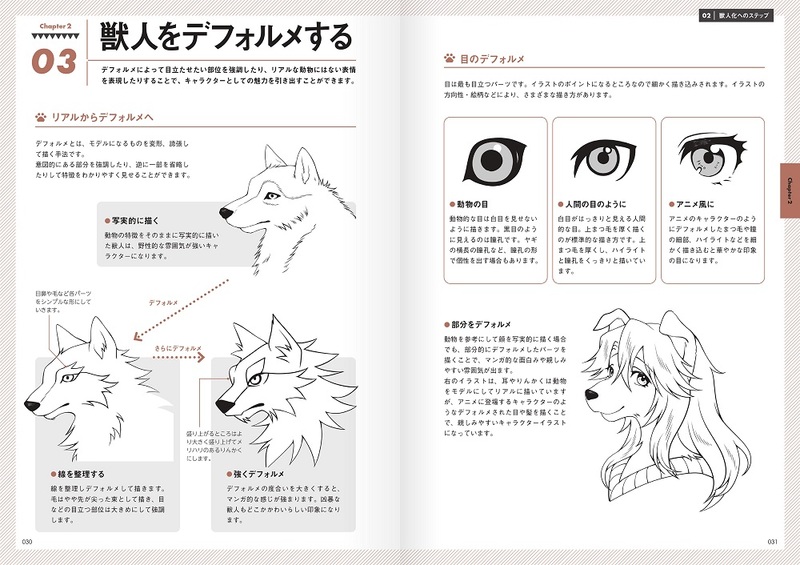

擬人化の“加減”をマスター

ケモノキャラを描くうえでの最大の難関は、擬人化のバランスです。完全に動物に寄せるのか、それとも人間の要素をどれくらい残すのか。

本書では、手足や頭身の調整を通じて「人間度」の加減を学ぶことができます。また、デフォルメの度合いやパーツの扱いなど、キャラクターを生き生きと見せるための細かなテクニックも紹介されています。

(本書 p18-19, p30-31より)

(本書 p18-19, p30-31より)

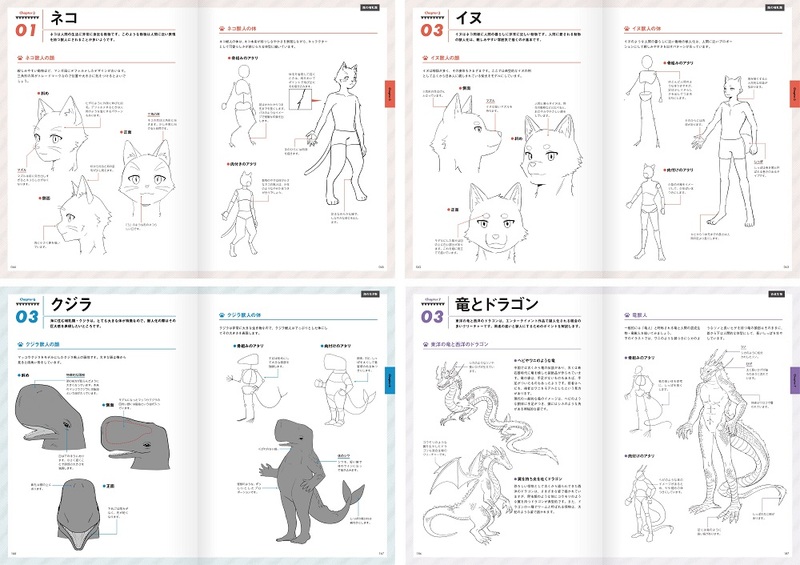

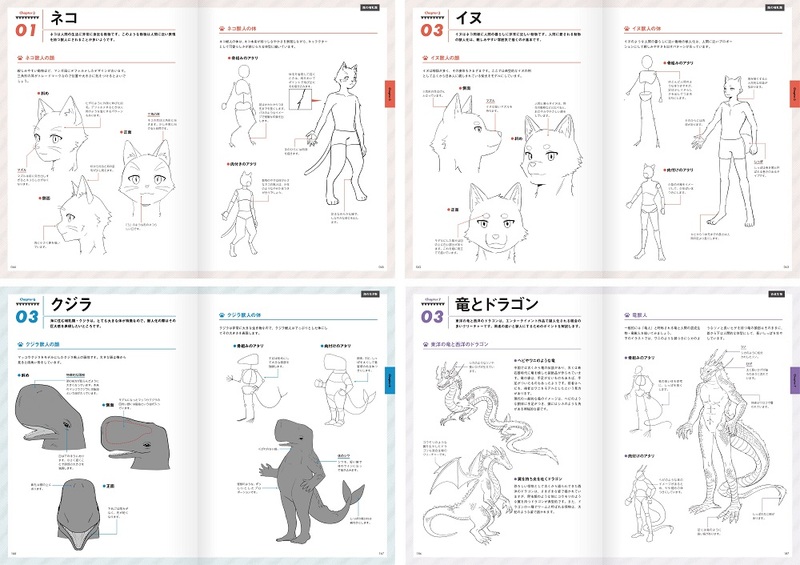

あらゆる動物をモチーフに、無限のアイデアを

猫や犬、ライオン、トラといった定番から、サメやクジラ、龍といったユニークな存在まで――本書では50種以上の動物をもとにした獣人キャラの作例が登場します。

動物ごとの骨格や姿勢、パーツの描き方など、初心者でも理解しやすい解説で、アイデアの幅が大きく広がる内容になっています。

(本書 p44-45, p62-63, p166-167, p186-187より)

(本書 p44-45, p62-63, p166-167, p186-187より)

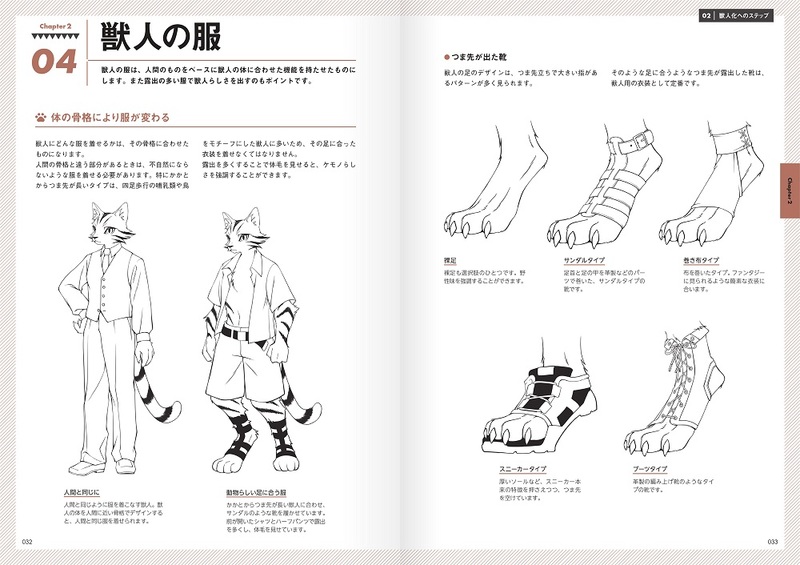

キャラに“命”を吹き込む演出法

キャラクターを単に描くだけでなく、「命を吹き込む」ためには、もう一歩踏み込んだ工夫が必要です。

たとえば、動物に近い骨格を活かしてリアリティを持たせたり、服の着せ方やオリジナル衣装のデザインを工夫したり。デフォルメの知識と組み合わせることで、単なるイラストではなく「生きたキャラクター」として表現できるようになります。

(本書 p32–33より)

(本書 p32–33より)

獣人キャラを描く楽しさが広がる

『ケモノ愛が伝わる 獣人描き方入門』は、創作の幅を広げる一助となることを目指し、多くの種類の獣人を紹介しています。

獣人キャラに正解はありません。ですから本書で紹介する作例もあくまで一例にすぎません。

ぜひ、本書を手がかりにあなただけの獣人を生み出して見ませんか?