生成AIの進化と課題

2022年11月、OpenAIから公開されたChatGPT。翻訳、要約、文章作成、アイディアの壁打ち、プログラミング支援など、多岐にわたる場面で活躍できます。また、生成AI関連のツールやサービスも続々と登場し、毎日のように新しい機能が追加されるなど、技術革新が続いています。

一方で、このような話をすると「そこまで使っていない」「何に使えるの?」という反応が返ってくることも多いのが現状です。SNSなどで見る華々しい活用事例と、実際の活用度合いには、まだ大きなギャップがあるようです。もちろん、生成AIがあらゆる場面で万能というわけではありませんが、基本的な使い方を学ぶだけで、これほど多くの活用の可能性がある技術は珍しいのではないでしょうか。

生成AIの活用が進まない要因の1つとして、個人利用を超えて組織の業務プロセスに組み込むためのハードルの高さがあります。ChatGPTなどを個人的に利用するのは簡単ですが、「この業務プロセスに生成AIを組み込んで効率化したい」と思っても、専用アプリケーションを開発するとなるとプログラミングの専門知識が必要です。外注するにしても数百万円の予算がかかることもあります。

このような状況では、頻繁に行う重要業務のアプリケーション化には投資対効果が見込めても、部門内の小規模な業務や数か月に1度しか行わない作業にまで生成AIをシステムとして組み込むことは、開発コストと労力が効果に見合わないと判断されがちです。結果として、組織内での生成AI活用は「個人が単発的に使う」レベルにとどまってしまうことが多いのです。

Difyという解決策

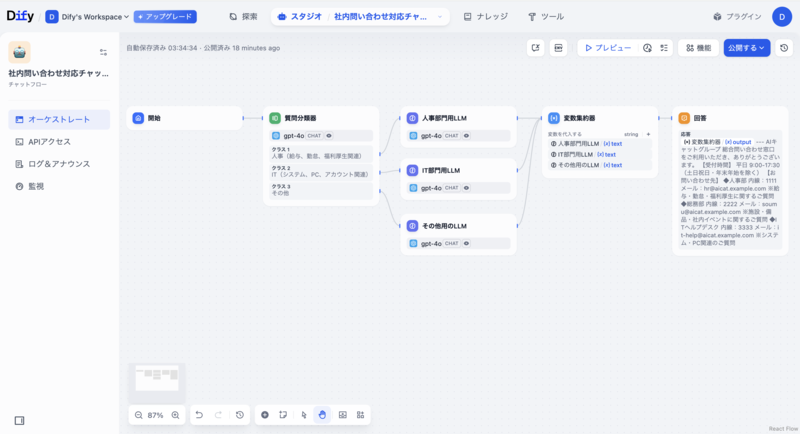

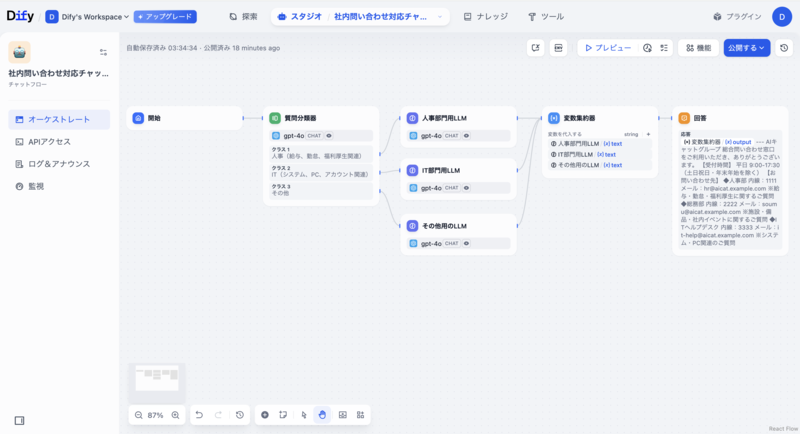

そんな場面で役立つツールとして「Dify」があります。Difyを使えば、複雑なプログラミング知識がなくても、レゴブロックを組み立てるような直感的な操作で生成AIアプリを素早く作成できます。例えば、顧客問い合わせ対応ボット、社内資料の検索システム、営業資料の自動生成ツールなど、業務に即したアプリケーションを短期間で構築できます。

さらに重要なのは、これらのツールをエンジニアではなく、業務を一番理解している当事者自身が作れるようになることです。外注開発では「作ってもらったけど、ちょっとここが使いにくい……」という状況が生じがちですが、Difyを使えば、自分で作ったアプリケーションを自由に修正したり、新機能を追加したりすることができます。

また、生成AIの基盤モデルはOpenAI、Google、Anthropicなどの企業間で熾烈な競争が行われ、日々進化しています。これらの企業は、API(プログラムから簡単に利用できる接続インターフェース)という形でサービスを提供しています。Difyはこれらの最新APIを柔軟に組み込めるため、特定の企業に依存することなく、常に最先端の生成AIを活用したアプリケーションを維持できます。これにより、生成AI技術全体の発展の恩恵をすぐに業務に取り入れることが可能になります。

『ゼロからわかるDifyの教科書~生成AI×ノーコードでかんたん業務効率化』では技術的なバックグラウンドがないビジネスパーソンの方々でも理解いただけるように、言語モデルの基本から、Difyでのアプリケーション開発、RAG(検索拡張生成:自社データを活用するための技術)やAIエージェントの技術まで幅広く解説しています。Difyに興味のある方はぜひ手にとってみてください。

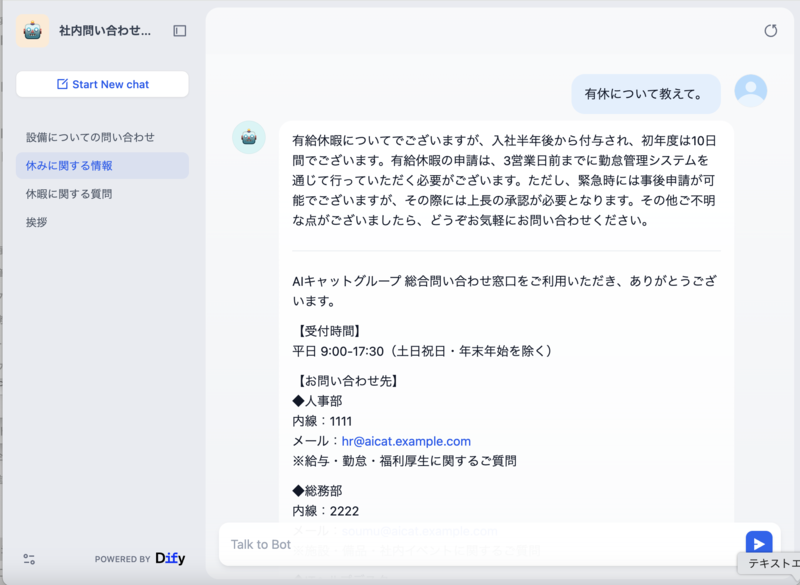

図1 Difyによるアプリ開発画面

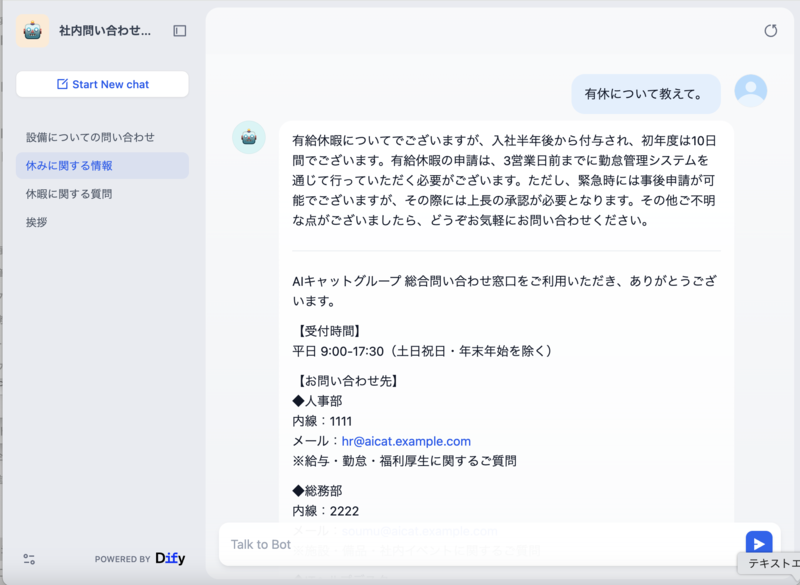

図2 Difyで作成したアプリの例

図2 Difyで作成したアプリの例