クリスマスも終わり、スーパーの棚に所狭しと並ぶお正月の商品に年末を感じる今日このごろ、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回も個人的に感じた、素晴らしいウェブサイトの特徴をいくつかお話したいと思います。

初めから、優良コンテンツのある動画配信サービス

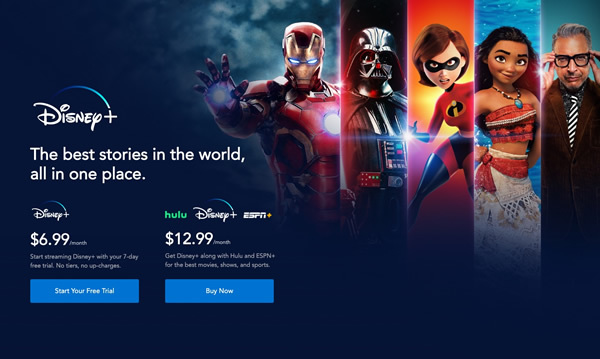

2019年11月12日からスタートした、Disneyによる動画配信サービス「Disney+」のウェブサイトです。

図1 Disneyが開始した動画配信サービス、「 Disney+」のウェブサイト 「Disney+」では、日本でもおなじみの「アベンジャーズ」シリーズや「スター・ウォーズ」シリーズなどの約500本の映画と約7500話の実写ドラマ、「 Disney Channel」の番組や「National Geographic」のドキュメンタリー作品などが視聴できます。さらに「スター・ウォーズ」のスピンオフ作品である「The Mandalorian」などのオリジナル作品も用意され

ています。

月額の料金は6.99USドル(約765円)で、傘下のスポーツ専門チャンネル「ESPN+」と動画配信サービス「Hulu」を組み合わせた、月額12.99USドル(約1,400円)のプランも提供します。

2020年3月からは、イギリスやフランスなどにもサービスを拡大する「Disney+」ですが、現在、日本でのサービス開始日は未定です。ただし、ディズニーが公開したロードマップや日本の無料BSテレビ局「Dlife」が2020年3月31日で放送終了することを考えると、個人的には、2020年4月頃に本格的なサービスがスタートするのではないかと考えています。

優良コンテンツを、どうやって獲得するか

Disneyはサービス開始の翌日、「Disney+」に1,000万人のユーザーがサインアップしたことを発表 動画配信サービスの契約者数は「Netflix」が約6,000万人、「 Hulu」が2,800万人と言われており、今回、短期間で「Disney+」が多数のユーザーを獲得したというこの発表直後、株価も史上最高値を更新するなど、投資家からも大きな期待を受けています。

現在、アメリカでは次々と動画配信サービスが開始されています。世界的なシェアを誇る「Netflix」や「Hulu」 、「 Amazon Prime Video」に続いて、今回開始された「Disney+」や「Apple TV+」 、2020年に開始予定の「Peacock」「 HBO Max」など、新たに市場参入する企業も多く、競争が激化しています。

こうした中、「 Disney+」は、「 Marvel Entertainment」「 Pixar Animation Studios」「 Lucasfilm」「 Disney Channel」「 National Geographic」といった、非常に強いIP(Intellectual Property:知的財産)を所有しています。さらに、2018年のアメリカ国内の映画の興行成績上位10作品のうち、6作品がDisneyによって制作され、約68億ドル(約7,442億円)の興行収入を上げています。

ほとんどの動画配信サービスが、「 良質なコンテンツを集め、ユーザーを獲得し、サービスを軌道に乗せる」ために、膨大な投資と時間をかけていますが、「 Disney+」の場合は、こうした苦労はほとんどなく、サービス開始から多数の良質なコンテンツでユーザーを集めることに成功していると考えられます。

もちろん、月ごとのサブスクリプションモデルですから、見たいコンテンツがなくなれば、次の月にはユーザーがサービスから去る可能性があります。動画配信サービスの成功は、いかにユーザーを引き付けられるコンテンツを供給し続けることができるかにかかっています。

そのため各サービスで、ユーザーを引きつける優良なコンテンツの取り合いも始まっています。「Apple TV+」では、有名監督や人気俳優を起用したオリジナルコンテンツを制作します。Disneyは「Netflix」から自社の作品を少しずつ引き揚げていますし、「 HBO Max」も人気ドラマ「フレンズ」の「Netflix」への提供を停止します。日本でも、スタジオジブリと「HBO Max」が独占配信契約を交わしたり、「 Netflix」が日本の有力アニメスタジオと連携を強化しています。

動画配信サービスが乱立した現在、サービス自らの強みとなるコンテンツの激しい獲得競争から、最終的にどのような動画配信サービスが生きのこるのか。さまざまなコンテンツを楽しむユーザーの一人として、興味深く各サービスの動向を見守っていきたいと思います。

「誰もが株取引ができる」ことを目指して

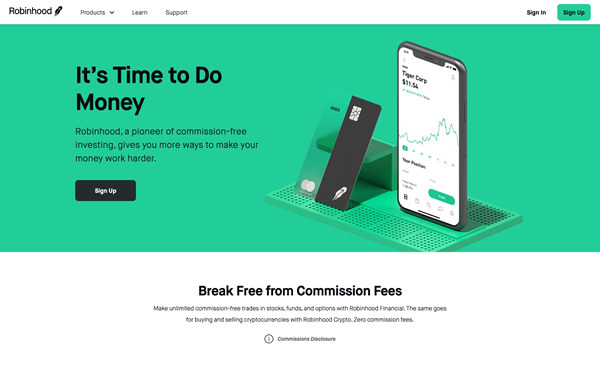

アメリカのミレニアル世代を中心に支持を集めているアメリカのフィンテック企業、Robinhood Marketsのサービス「Robinhood」のウェブサイトです。

図2 取引手数料が無料の株式取引サービス「Robinhood」のウェブサイト 2013年に設立された「Robinhood」は、取引手数料が無料という特徴を持った株取引のサービスで、「 収入に関係なく、誰もが株取引ができる」ことを目指しています。

提供されているアプリで株の動向や売買が可能ですが、2018年には仮想通貨の取引も可能になりました。また3%の高金利を提供する当座預金と普通預金のサービスも開始するなど、次々に新しいサービスを発表しています。

“取引手数料の無料化”が、世界を変える

2015年3月に正式なサービスが開始された「Robinhood」ですが、なぜ今回この連載で取り上げることになったのでしょうか。その理由は「Robinhood」が目指した「収入に関係なく、誰もが株の取引ができること」を実現するためのルールの一つ、“ 取引手数料の無料化” が世界的な流れになろうとしているからです。

ネット証券会社のCharles Schwabが、取引の売買手数料を無料にすることを発表するツイート

今年10月7日、アメリカのネット証券最大手のCharles Schwabが、アメリカ株式、ETF(上場投資信託) 、オプションの取引にかかるすべての売買手数料を無料にすることを発表しました。その後、他のネット証券もその流れに続き、扱っているさまざまな金融商品の取引手数料を無料化しました。

この流れは、アメリカだけの話ではありません。日本でも今年に入り、SBI証券、楽天証券、マネックス証券といった大手のネット証券を中心に、金融商品の取引手数料が無料になりました。

手数料の無料化は、顧客にとって非常に喜ばしい話です。しかし、手数料で利益を確保していたネット証券にとっては、こうした手数料無料の競争で「自らが淘汰されるかもしれない」という非常に厳しい経営環境に身を置くことになります。

事実、11月25日には、Charles Schwabが、同業のTD Ameritrade Holding Corporationの買収を発表しました。こうしたネット証券同士の買収や統合は、今後さらに増えていく可能性があります。

証券会社が今後生き残るためには、手数料収入に依存しないビジネスモデルを構築する必要があります。前述のCharles Schwabなどは、すでに手数料収入が営業収益に占める割合は10%以下です。営業収益の6割程度は、信用取引(お金を借りて行う株取引)の金利収入や証券を担保とした顧客向け融資によって生み出されています。

どのネット証券会社でも取引手数料が無料となれば、今回紹介した「Robinhood」も圧倒的な優位性を保つのは難しくなります。ただし「Robinhood」の場合、ビジネスモデルとしては、顧客の株の売買データを使って利益を得ており、サービスも「1株未満取引(高額な株の取引が少額でできる) 」 、「 配当再投資(受け取った配当を株式やETFに自動的に再投資する) 」 、「 継続投資(顧客が決めた間隔で株式に継続投資できる) 」などの提供にスピードと力を注いでいます。

いずれにせよ、こうしたネット証券同士の切磋琢磨で、わたしたちの投資環境がより良いものとなることは確実です。今年は“ 老後2000万円問題” が話題になりましたが、誰もが当たり前のように投資をして、前向きに老後に備える時代も、すぐそこまで来ているのではないでしょうか。

より安全なインターネットのために

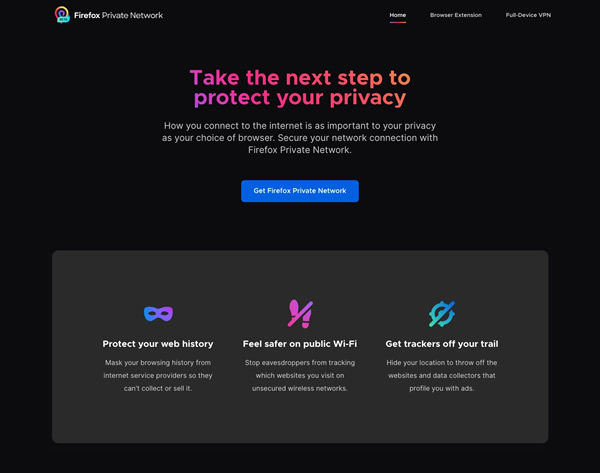

2019年9月10日にMozillaがベータ版としてリリースしたVPNサービス、「 Firefox Private Network Beta」のウェブサイトです。

図3 MozillaがリリースしたVPNサービス「Firefox Private Network Beta」のウェブサイト VPN(Virtual Private Network)は、インターネット上に仮想の専用線を作り出すことで、やり取りするデータの盗聴や改ざんができないようにする仕組みです。

データを暗号化できるため、安全に通信ができるなどのメリットがあり、「 Firefox Private Network Beta」でも、主な機能として、公共のWi-Fiにおけるデータの保護(URLや個人情報など)や、IPアドレスの非表示(広告ネットワークなどの閲覧履歴を追跡しないようにすること)を提供します。

12月3日にはベータ版の拡張が行われ、ブラウザの拡張機能を追加すれば、月12時間は無料でサービスが利用できるようになりました。合わせて、Windows 10に対応した月額4.99USドル(約545円)の有料VPNサービス(アメリカのFirefoxアカウントの所有者が対象)も発表されています。

Mozillaが提供するサービスに課金するのは初めてですが、今回の動きは、Mozillaがユーザーのプライバシー保護に力を入れていく姿勢を示すものです。さらにサービスの収入源は、Mozillaの運営にも非常に大きな力となるでしょう。

プライバシーの保護は、個人と企業を変えるか

近年、個人情報に対するプライバシー保護に対して、ユーザーの意識が高まっています。こうした流れの中で、積極的な動きを見せているのがAppleです。最新のiOS13では、位置情報を使用したアプリなどでデータの利用を確認する画面が出るなど、さまざまな個人情報のプライバシー保護に関する機能を強化しています。

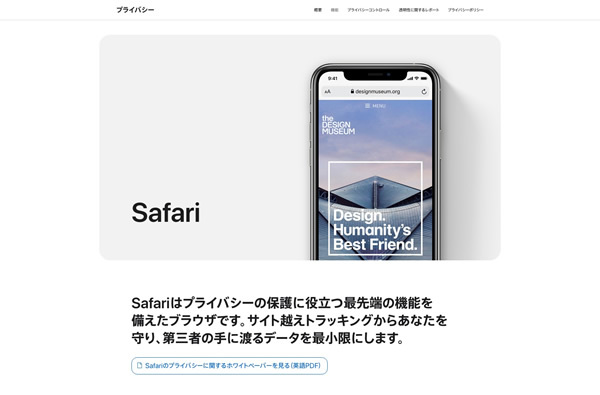

図4 Apple公式サイトに用意されたプライバシー関する特別ページ。ブラウザやアプリなどから得られる個人情報と利用に関して、明確に説明している 数年前から、iOSの標準ブラウザであるSafariには「インテリジェントトラッキング防止機能」と呼ばれる、ユーザーの閲覧履歴を第三者に追跡させない機能が追加されています。また公式サイトでは、プライバシーに関する特別ページ を用意するなど、ユーザーの個人情報をどのように保護しているかを明確にしています。

Appleの場合、企業としての主な収入源は、iPhoneのなどの端末販売と自らが運営するサービスの利用料です。広告収入を主とする企業とは異なり、個人データの収集にあまり積極的でなくても良いという面もあります。そのため、ユーザーの個人情報を端末の外に出さないことで、ユーザーのプライバシーを保護する方法を進めています。

では、広告収入を主とする企業の場合はどうでしょうか。代表的な企業であるGoogleの例を見てみましょう。

Googleの場合、企業としての主な収入源は、ユーザーに関するデータと広告を組み合わせることで得られる広告収入です。位置情報や検索履歴などのデータは、ユーザーが管理するGoogleアカウントに紐付く形でGoogleに提供されます。

個人情報については、Googleがサービスを提供する際に、ユーザーから利用の許諾を得ています。しかし、サービス上で利用されている全ての情報をGoogleに渡すという形については、プライバシー保護の観点から不安を感じる人も多いのではないでしょうか。

図5 Google Blogでは、スマートフォン「Google Pixel 4」のさまざまな機能機能に必要なものは、すべてデバイス内で処理されることを説明している プライバシー保護に不安を感じるユーザーの声に対して、Googleは対策をしていないわけではありません。最新のスマートフォン「Google Pixel 4」では、位置情報や音声認識、画像認識などの機能で得られた情報は、デバイスの中だけで実行・処理されることを明言 しています。今後、どのように個人情報を取得・利用しているのかを、利用する企業側が明確にユーザーに伝える重要性はより高まることでしょう。こうしたプライバシー保護に関する動きが、ユーザーからの支持を得られるのかどうか。また、企業のサービスや製品の売上などにも影響が出てくるのかについても、注目していきたいと思います。

というわけで、今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。それでは次回をおたのしみに。