ジメジメとした空気と気分のスッキリしない気候で、梅雨の到来を感じる今日このごろ、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回も個人的に感じた、素晴らしいウェブサイトの特徴をいくつかお話したいと思います。

後継ブラウザへの代替わり宣言

「Internet Explorer 11」デスクトップアプリケーションのサポート終了を発表したMicrosoft Windows Blogのエントリー、「 The future of Internet Explorer on Windows 10 is in Microsoft Edge(Windows 10におけるInternet Explorerの未来は、Microsoft Edgeにあります) 」です。

図1 「 Windows 10」における「Internet Explorer」の後継ブラウザが「Microsoft Edge」であることを知らせるMicrosoftのBlogエントリー、「 The future of Internet Explorer on Windows 10 is in Microsoft Edge」 Blogのエントリーでは、「 Windows 10」における「Internet Explorer」の後継ブラウザが、「 Microsoft Edge」であることを宣言するとともに、互換性や生産性、セキュリティの面から「Internet Explorer 11」の利用が推奨できないこと、すでに「Microsoft Edge」が「Internet Explorer」の機能をほぼ備えていることから、「 Internet Explorer 11」デスクトップアプリケーションを、2022年6月15日でサポート終了することを発表しています。

現在「Internet Explorer 11」でしか閲覧できないウェブサイトも、「 Microsoft Edge」の「IE mode」で穴埋めできるとしています。この「IE mode」は少なくとも2029年までサポートの対象となることが発表されています。

「Internet Explorer」のサポート終了、後継ブラウザ「Microsoft Edge」の機能、今後のサポートについて説明したMicrosoftの公式動画

VIDEO

日本に向けた「サポート終了」のメッセージ

今回の発表以前から、Microsoftは「Internet Explorer」のサポートを徐々に縮小してきました。最近では、2021年8月17日までに「Microsoft 365」オンラインサービスにおける「Internet Explorer 11」のサポート終了

Microsoftが2015年に提供を始めた「Windows 10」からは、「 Microsoft Edge」が標準ブラウザです。「 Internet Explorer 11」は開発が終了しており、現在は緊急の不具合やセキュリティ問題への修正が行われているだけです。

新たなWeb技術が登場している現在、「 Internet Explorer 11」で不具合を感じるウェブサイトは増加しています。ウェブサービスでもサポート対象から除外され始めており、動画配信サイトのYouTubeも、今年に入ってからサポートを終了 しています。

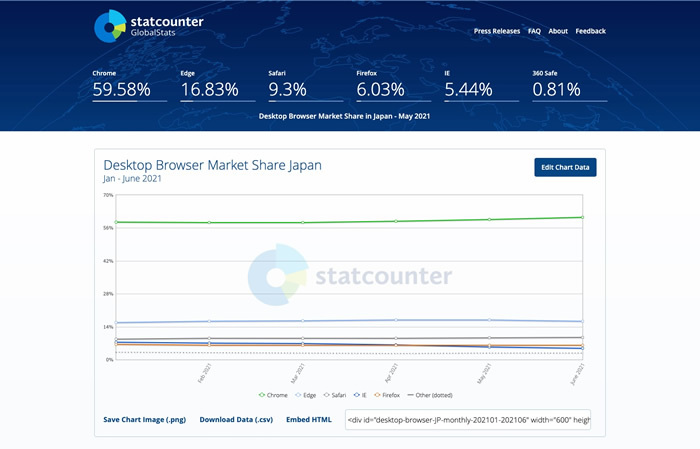

図2 日本国内における2021年1月から6月までのデスクトップブラウザのシェア。「 Internet Explorer」の利用率は約5%と世界平均と比べて高い(Statcounter.comより画像を引用) 日本国内の自治体や企業の中には、「 Internet Explorer」だけで動作するシステムの利用も多いです。「 Windows 10」で最も長いサポート期間(2029年1月9日まで)が保証されている「Windows 10 2019 LTSC」もありますが、医療機器などの特定用途での使用に限定されています。このため実際には「Internet Explorer 11」デスクトップアプリケーションがサポート終了となる2022年6月15日までの対応が必要でしょう。

今回のBlogのエントリーでは、冒頭に「For our readers in Japan and Korea, please use these links:(日本と韓国の読者は、次のリンクを使用してください) 」と発表内容の日本語版と韓国語版が用意されています。これは2021年でも「Internet Explorer」の利用率が高い、日本への明確なメッセージと受け取って良いでしょう。

「Internet Explorer 11」のサポート終了というMicrosoftの発表は、人口減少が進む日本社会のなかで、時代に合わせた効率的なシステムを導入できない企業はもう生き残れないことを浮き彫りにする最後通牒なのかもしれません。

業務の自動化で目指すもの

Googleが提供を開始した、ノーコード開発ツール「AppSheet」の機能拡張、「 AppSheet Automation」のウェブサイトです。

図3 繰り返し作業や仕事の手順を自動化できる「AppSheet」の機能拡張、「 AppSheet Automation」のウェブサイト 2020年1月、Googleは「AppSheet」を買収しました。「 AppSheet」はコードを書かずに簡単なモバイルアプリやWebアプリを開発できる開発ツールです。自社のサービスである「Google Sheets」「 Google Forms」だけでなく、「 Salesforce」や「Office 365」などの外部ソースと連携も可能です。

図4 Googleが買収した「AppSheet」のウェブサイト。「 AppSheet」はコードを書かずにモバイルアプリなどが開発できるツール 今回提供される「AppSheet Automation」は、その「AppSheet」の機能拡張で、“ Automation(自動化)” の名前通り、繰り返し作業や仕事の手順を自動化できます。自動化で手作業などの無駄な時間を減らし、組織への影響が大きい作業に時間を費やすことを目標にしています。

従来のデータベースで処理できる構造化データ(列と行の概念を持つデータ)だけでなく、企業が業務で大量に所持している請求書や会議録などの非構造化データ(列と行で定義できないデータ)から構造化データを抽出する作業を自動化する機能も提供しています。

Automation(自動化)が重要な理由と「AppSheet Automation」でアプリを作成する方法を説明した公式動画

VIDEO

広がりを見せる「ローコード」「ノーコード」のツール

「AppSheet」のような「ノーコード(コーディングなしで開発」「 ローコード(少ないコードで開発) 」と呼ばれる開発プラットホームは、現在、多くの業種に広がっています。

有名なところをざっと挙げても、アプリ開発ではBubble 、ウェブサイト制作ではWebflow 、ECサイト構築ではshopify 、データベース構築ではAirtable 、作業自動化ではZapier など、ツールを挙げられない業界を見つけるほうが難しいほどです。

図5 多くの業種に広がっている「ノーコード」「 ローコード」のツールたち(左上:Bubble、右上:Webflow、左下:shopify、右下:Airtable) 「ノーコード」「 ローコード」の開発ツールを利用して、現場の効率化に貢献しているのが、Citizen Developer(シチズン・デベロッパー)と呼ばれる、現場で働いている専門的なコーディングスキルのない一般の開発者です。

多くの企業では、業務を効率化する小さなシステムの開発が必要不可欠です。ただし、現場をよく知るプログラム人材の確保や社員の教育・育成が難しいこと、社内や外部にシステムの開発を依頼しても、開発スピードの遅さや実際の業務で使いにくいなどの問題点がありました。

前述した「ローコード」「 ノーコード」の開発ツールを利用すれば、実際に現場で利用するユーザーでもあるCitizen Developerによって、業務での実態に合わせたシステムを素早く開発できるため、多くの企業で問題点が解決できます。

「ローコード」「 ノーコード」の分野では、ここ数年、GAFAMの動きが活発になっています。Facebookの「Kustomer 」 、Microsoftの「Softomotive」 、Appleの「Stamplay」 、今回紹介したGoogleの「AppSheet」など、関連企業の買収と人材獲得を続けています。

大企業が多額の投資を行う流れから、「 ローコード」「 ノーコード」から派生するビジネスの規模とチャンスが非常に大きいことが読み取れます。利用者の獲得と業界標準を巡って、スタートアップ企業から大企業まで、多くのサービスによる激しい競争が今後も続きそうです。

ロボットが熱々のピザをお運びします

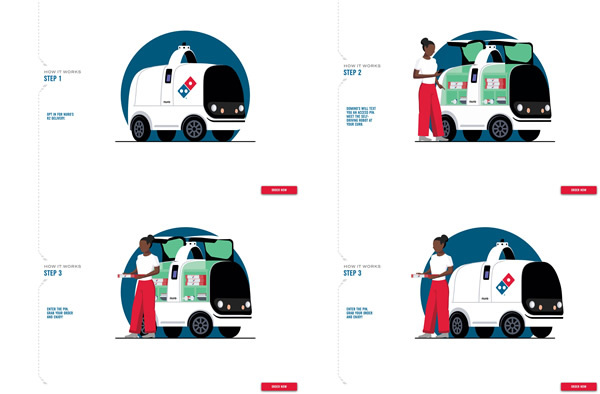

アメリカの大手ピザチェーンDomino's Pizzaが開始した、自動運転車によるピザの宅配サービスを説明したウェブサイト『Domino’s Self-Driving Delivery』です。

図6 自動運転車によるピザの宅配サービスを説明したDomino's Pizzaのウェブサイト『Domino’s Self-Driving Delivery』 2021年4月12日の週からDomino's Pizzaがアメリカのテキサス州ヒューストン市で開始した宅配サービスは、無人配達スタートアップ企業のNuroが提供する自動運転車「Nuro R2」を使ってピザを配達します。Nuroの自動運転車は、昨年にアメリカの運輸省の規制当局から「無人の路上走行を行う完全自立型の車両」として初の承認を受けています。

ヒューストン市ウッドランドハイツ地区にあるDomino's Pizza Woodland Heights店の配送範囲内にいる顧客は、ピザの注文時に「自動運転車による配達」を選択できます。注文後は商品を受け取るためのPINコード(個人識別番号)が送られ、配送中の車両の位置情報も確認できます。車両到着後はタッチスクリーンにPINコードを入力すると、扉が開いて熱々のピザが受け取れるという仕組みです。

図7 『 Domino’s Self-Driving Delivery』内でイラストを使って紹介される、自動運転車「Nuro R2」によるピザの宅配サービスの仕組み 現在はまだテスト段階で、自動運転車による配送は特定の曜日と時間に限定されていますが、Domino's Pizzaは「将来的にヒューストン地域全体に自動運転による配達を拡大したい」と考えています。

Domino's Pizzaの広告キャラクター「The Noid」を使って自動運転車によるピザの宅配サービスを説明した公式動画

VIDEO

配送における“ラストワンマイル”が変える風景

2016年に設立されたNuroは、自動運転技術を活用した無人配送車の開発を進めているスタートアップ企業で、すでにCVS Pharmacyの処方薬の配達や、KrogerやWalmartと提携して食料品の配達実験を行っています。今回Domino's Pizzaのサービスで使われている「Nuro R2」は、360度カメラやLiDAR、短・長距離レーダーなどを備え、商品を安価で素早く、しかも安全に宅配できるように設計されています。

図8 Nuroはここ数年で急成長している自動運転配送者のスタートアップ企業のひとつ。配送におけるラストワンマイルをロボティクスで変革するというミッションを持ち、トヨタやソフトバンクからの資金協力も受けている Nuroのような、配送におけるラストワンマイル(配送の最終拠点から顧客へと商品を届ける、物流の最後の区間のこと)をロボット工学で変えていこうとする企業は非常に多く、Amazonのような大企業も参入 するなど、競争の激しい業界です。

こうした企業が数多く生まれた背景には、近年EC(ネット通販)の拡大で商品の配送量が増加しているだけでなく、再配達などの配送の効率化、低価格の配送料による労働条件の悪化と求人確保の難しさといった問題を配送側が抱えているからです。

もちろん日本でも同様の課題を抱えています。今年3月には、横須賀市で楽天と西友が自動配送ロボットを使った商品配送サービスを期間限定で提供 しました。数年後には、本格的なサービスが開始される見込みです。

高齢化が急速に進む日本では、高齢者の活動範囲の縮小や体力の低下が進むため、自動配送サービスへの需要は非常に強く、企業からの投資も活発です。現在、街で見かける忙しく働く配達員の姿が印象的な風景も、数年後には大きく変わっていくのかもしれません。

というわけで、今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。それでは次回をおたのしみに。