こんにちは、

今回は、

もともとこの研究会は、

発言の瞬間には

会当日に

研究会の主なる議題は以下の通り。

そもそもワイヤーフレームとは何を差すのか

参加者は30名以上。その参加者全員が前向きに議題に向き合えるように、

まだ

こんにちは、

ワイヤーフレームというと、

会は、

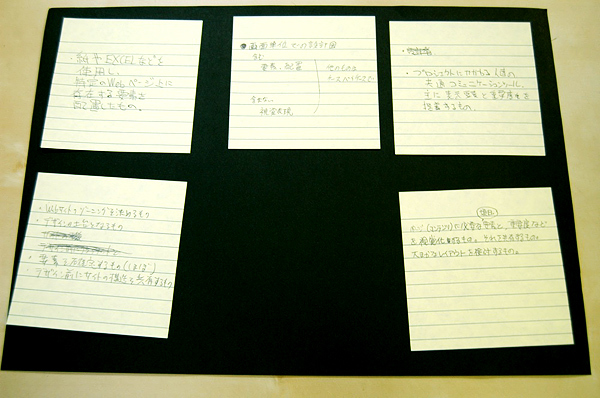

今回話したトピックは以下の5つでした。

- ワイヤーフレームって何ですか?

- ワイヤーフレームにデザイナーが引っ張られてしまった経験は?

- デザイナーが引っ張られないワイヤーフレームを作るにはどんな工夫が考えられるか?

- コミュニケーションとしてのワイヤーフレームとドキュメントとしてのワイヤーフレームがある?

- ワイヤーフレームの共通ガイドラインはあったほうがいいと思いますか?

流れとしては、

ワイヤーフレームって何ですか?

大きく分けると、

また、

※以下アンケート結果より印象的なものを抜粋

- ヒアリングで聞いたことをWebページで表現するとどうなる?

と言う提案図 - クライアントとの意識合わせを行うために必要なドキュメントの一つ

(画面要素、 機能について) - 画面内の要素群を定義し、

クライアント、 ビジュアルデザイナー、 エンジニア等と確認を進めるためのドキュメント、 レイアウトを規定する場合とそうでない場合がある - サイトの

「なんとなくな形」 を共有するもの - 画面要素の整理:大きさ、

場所 (グーテンベルグダイヤグラム) - 画面遷移の整理、

チェック:ペーパープロトタイプとして。画面別の整理チェック。ナビゲーションのチェック - 以上の共有、

コミュニケーションツール

- 画面要素の整理:大きさ、

- 要素定義時のサイトの設計書

開発時の原稿

デザイナーへのレイアウト指示書 - 画面単位での設計図

「含む」:要素、配置

「含まない」:視覚表現

他のものはケースバイケースで - Webサイトのゾーニングを決めるもの

デザインの土台となるもの

要素を確定するもの(ほぼ)

デザイン前にサイトの構造を共有するもの - ページ

(コンテンツ) に必要な項目、 要素と、 重要度などを視覚化するもの。それを共有するもの。

大まかなレイアウトを検討するもの。 - 配置すべき情報を、

可能なかぎり抽象化したもの。

その、表現方法においての呼び名。

(目的から呼ぶときのストラクチャ、と場合によっては同じ意味となる)

ワイヤーフレームにデザイナーが引っ張られてしまった経験は?

さて、

- リンクの時、

左にブレットがあると、 そのままデザインに取り込まる - 画像と文字の比率がワイヤーフレームのまま

- 細かく作ってしまったワイヤーフレームのエリア別の優先度強弱の色がそのままビジュアル的な濃淡になってしまった

- 色がついた線は、

ワイヤーフレームに慣れていない人はそのままの色でビジュアルに反映 - 比率もレイアウトもワイヤーフレームと同じになってしまった

- ワイヤーフレーム通りに作って欲しかったのに作られなかった

- 一案目のデザインはワイヤーフレームベースで、

ワイヤーフレームを崩したデザインをもう一案にすることがある

まとめてみると、

デザイナーが引っ張られないワイヤーフレームを作るにはどんな工夫が考えられるか?

ワイヤーフレームにまつわる制作サイドの問題を一通りリストアップしたところで、

書き方の改善

ワイヤーフレームの書き方を改善することでよりよいコミュニケーションを実現しているという切り口での分類は下記のような意見がありました。

- まずは字コンテを書く

- 見出しは黒丸など、

wiki記号で似せて作る - 広告系はワイヤーフレームなしのほうが喜ばれることがある

- エディトリアルはラフありのほうが喜ばれる

- 見出しは黒丸など、

- H1とかの識別記号をしっかり書く

- 色分けもしっかり意味付けする

- ワイヤーフレームを画像データにする

- 色分けはグレーを使う

方針の改善

そもそも方針を改めるということもありなのではという点においての下記のような意見もありました。

- ワイヤーフレームすら書かない

- ワイヤーはちょっと足りないくらいにしておき、

クリエイティブ魂をゆさぶるようにする - ハイレベルのワイヤーフレームなのか、

ローレベルの詳細ワイヤーフレームなのかはっきりさせる

ワークフローの改善

改善すべきは、

- マークアップからはじめる

- ワイヤーフレームからビジュアルデザインに行かずマークアップへ行く

- ワイヤーフレームで要件を決めてはいけない

- インターフェース設計としてのみワイヤーフレームを使う

- ビジネス側から作成するのかUIの専門家が作成するのかは、

サイトの構成手順によって異なるかもしれない

ただし、

コミュニケーションの改善

ワイヤーフレーム自体より、

- 渡されたワイヤーフレームを最適なワイヤーフレームに書きなおして提出するとよい

- ただし、

ワイヤーフレームを渡す時はすでに要件が決まっているときもあり

- ただし、

- ワイヤーフレーム単体で評価するのではなく、

ちゃんとコミュニケーションがあるかどうかが重要である - フルFlashサイトではあまりワイヤーフレームを作らない

- IA、

D、 ADもそれぞれワイヤーフレーム作成に参加し、 両方がぶつけ合うのが大事だ - ワイヤーフレームは、

画面のレイアウトを規定するものではない - AD、

マークアッパー同士でワイヤーフレームを組む - キャンペーン系コンテンツではDとADの関係が逆転することもあり

- ワイヤーフレームは、

- レイアウト指示書として確実なものを渡すこと

- ただし、

変わる可能性があるものは伝える

- ただし、

コミュニケーションとしてのワイヤーフレームとドキュメントとしてのワイヤーフレームがある?

ワイヤーフレームと一口に言っても様々な目的があると思います。大きく分けると制作段階でWeb担当者やデザイナーとやりとりをするために使われるワイヤーフレームと、

- ワイヤーフレームを成果物

(納品物) に入れている? - ワイヤーフレームは途中で破棄されるので入れていない

- 仕様書と違って最新版に更新はされない

- ワイヤーフレームは仕様書としては扱わない

- 仕様書として入れる場合はワイヤーフレームは実製作中でも更新があればバージョンアップさせていく必要がある

- ワイヤーフレームをブラッシュアップしたものがビジュアルに下りていく事はない

- ワイヤーフレームといっても様々な目的がある

- ビジュアルデザインのための利用

- コンテンツ仕様書としての利用

- インタラクションの検討材料として

- クライアントによって、

ドキュメントとして使うかどうか決める - 建築系で例えると

- 建築の図面はJIS的なもので決まっているがワイヤーフレームにはない

- ビルと建物で情報の粒度は違うかもしれないからワイヤーフレームでも案件によって記載内容は違ってくる

- SIer業界では画面設計図がある

- ただし、

レイアウトがいらない点がワイヤーフレームと違う - 機能単位での記載なのでページ単位ではないことがある

ワイヤーフレームの共通ガイドラインはあったほうがいいと思いますか?

コミュニケーションとしてのワイヤーフレームというのであれば、

以下に印象的だった意見を挙げてみます。

- ○あるほうがいい

- 現状、

ワイヤーフレームは作る人によってばらばらすぎる - なんらかの決まりが必要ではないか?

- ワイヤーフレームのせいでコミュニケーションが阻害されているとよくない

- ボキャブラリーとしての統一ならあり。リンクの書き方一つにしても決まりがあるとよい

- ワイヤーフレームがコミュニケーションロスの原因になっていることもある

- 現状、

- ×無い方がいい

- ワイヤーフレームは共通化できない

- ワイヤーフレームっていう言葉の定義はあったほうがいい

- ×ないほうがいい

- Webの未来を閉ざす可能性がある。ディレクターが引っ張られることもある

- ○あるほうがいい

- 基準があったほうがいい。案件や会社の方針によってはそれらを無視すればいい

- ○あったほうがいい

- 目的による粒度が異なっていい

- 案件のタイプに応じて、

仕様書による情報の粒度が異なるケースもある

- ○あったほうがいい

- ワイヤーフレーム作成で見積りが出せるくらいまであったほうがいい

- ?

あってもなくてもいい - ワイヤーフレームの作り手にはメリットはあるのでは?

- ワイヤーフレームの基準はデザイナーに分かりづらいかもしれない

- ワイヤーフレームのガイドラインをデザイナーに求めるのは酷。ガイドラインが読めない可能性がある

- ?

どうだろう? - システムが絡む要件があったときにワイヤーフレームの基準があると便利

- ○あってもいい?

- ワイヤーフレームはアジャイル性がメリット

- ワイヤーフレームによるコミュニケーションの仕方は案件サイズによる

SINAPにて研究会が行われた後には、

そちらの会場でも、

全体の共通の思いとして、

今回のこの

議事録など下記のサイトにて公開されていますので、