1章の表1で紹介したように、

encoding/jsonパッケージ

JSONを扱うためにはencoding/Marshal()と、Unmarshal()が提供されています。

構造体からJSONへの変換

まずは次のような構造体を用意します。

type Person struct {

ID int

Name string

Email string

Age int

Address string

memo string

}この構造体にデータを代入し、json.に渡すだけで、[]byteを生成できます。

func main() {

person := &Person{

ID: 1,

Name: "Gopher",

Email: "gopher@example.org",

Age: 5,

Address: "",

memo: "golang lover",

}

b, err := json.Marshal(person)

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

fmt.Println(string(b)) // 文字列に変換

}出力されたJSONは、

{

"ID": 1,

"Name": "Gopher",

"Email": "gopher@go.org",

"Age": 5,

"Address": ""

}タグ付け

変換されたJSONを見てみると、

encoding/

`json:"name"` // nameというキーで格納する

`json:"-"` // JSONに格納しない

`json:",omitempty"` // 値が空なら無視

`json:",string"` // 値をJSONとして格納タグは次のように、

type Person struct {

ID int `json:"id"`

Name string `json:"name"`

Email string `json:"-"`

Age int `json:"age"`

Address string `json:"address,omitempty"`

memo string

}出力結果は次のように変わります。

fmt.Println(string(b))

// {"id":1,"name":"Gopher","age":5}JSONから構造体への変換

逆にJSONの文字列からデータをマップした構造体を生成するには、json.を使用します。格納するJSONと、

func main() {

var person Person

b := []byte(`{"id":1,"name":"Gopher","age":5}`)

err := json.Unmarshal(b, &person)

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

fmt.Println(person) // {1 Gopher 5 }

}os、ioパッケージ

次に、

ファイルの生成

まずosパッケージを用いてファイルを作成してみましょう。os.関数にファイル名を渡すと、*os.構造体へのポインタが取得できます。このとき第二戻り値にエラーが返るため最初にエラー処理をします。

package main

import (

"log"

"os"

)

func main() {

// ファイルを生成

file, err := os.Create("./file.txt")

if err != nil { // エラー処理

log.Fatal(err)

}

// プログラムが終わったらファイルを閉じる

defer file.Close()

}*os.は、io.というインタフェース型であり、Read()、Write()、Close()の3つのメソッドを実装していることを意味します。開いたファイルは使い終わったら閉じる必要があるので、deferを用いてClose()をmain()の終わりで実行するようにします。

ファイルへの書き込み

続いてファイルにデータを書き込んでみましょう。

先ほど取得した*os.は、io.インタフェースを実装していました。これは次のように定義されています。

type Writer interface {

Write(p []byte) (n int, err error)

}[]byteを引数として渡すと、

これを利用して、hello worldを書き込むには次のようにします。

func main() {

// ファイルを生成

file, err := os.Create("./file.txt")

if err != nil { // エラー処理

log.Fatal(err)

}

// プログラムが終わったらファイルを閉じる

defer file.Close()

// 書き込むデータを[]byteで用意する

message := []byte("hello world\n")

// Write()を用いて書き込む

_, err = file.Write(message)

if err != nil { // エラー処理

log.Fatal(err)

}

}ここでは、Write()の第一戻り値である書き込まれたバイト数は無視していますが、

実行し、

$ go run write.go

$ cat file.txt

hello worldまた、WriteString()を用いると、[]byteに変換する必要がなくなります。

_, err = file.WriteString("hello world\n")書き込む対象のio.がWriteString()のようなメソッドを実装していない場合は、fmt.を用いると、[]byteを経由せずio.に対して文字列を直接書き込むことができます。

_, err = fmt.Fprint(file, "hello world\n")このようにデータを書き込む方法はいくつかありますが、io.インタフェース型であることを利用している点を意識するとよいでしょう。

ファイルからの読み出し

次に書き込んだデータを読み出してみます。すでにあるファイルを開く場合はos.を用います。

func main() {

// ファイルを開く

file, err := os.Open("./file.txt")

if err != nil { // エラー処理

log.Fatal(err)

}

// プログラムが終わったらファイルを閉じる

defer file.Close()

}ファイルの読み出しにはio.インタフェースを用います。

type Reader interface {

Read(p []byte) (n int, err error)

}Read()は、hello world\nという12byteのデータを読み出すため、

func main() {

// ファイルを開く

file, err := os.Open("./file.txt")

if err != nil { // エラー処理

log.Fatal(err)

}

// プログラムが終わったらファイルを閉じる

defer file.Close()

// 12byte格納可能なスライスを用意する

message := make([]byte, 12)

// ファイル内のデータをスライスに読み出す

_, err = file.Read(message)

if err != nil { // エラー処理

log.Fatal(err)

}

// 文字列にして表示

fmt.Print(string(message))

}以上が、*os.が実装しているio.インタフェースを用いた最も基本的なファイル操作です。これはファイル操作以外に、

JSONのEncoder/Decoder経由の保存

ここまでの2つを組み合わせると、[]byteでやりとりすればよいことは容易に想像できるでしょう。しかし、io.を扱うAPIも用意されているため、io.であるファイルを扱うにはこちらを用いることができます。

まず、json.を用いてJSONにデータを変換しつつ、io.経由でファイルに書き込んでみましょう。

func main() {

person := &Person{

ID: 1,

Name: "Gopher",

Email: "gopher@example.org",

Age: 5,

Address: "",

memo: "golang lover",

}

// ファイルを開く

file, err := os.Create("./person.json")

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

defer file.Close()

// エンコーダの取得

encoder := json.NewEncoder(file)

// JSONエンコードしたデータの書き込み

err = encoder.Encode(person)

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

}JSONへの変換結果を[]byteとして受け取ることなく、*os.に書き込んでいることがわかると思います。

同様に、json.を用いてファイル内のJSONデータを読み出し、Personにデコードしてみましょう。

func main() {

// ファイルを開く

file, err := os.Open("./person.json")

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

defer file.Close()

// データを書き込む変数

var person Person

// デコーダの取得

decoder := json.NewDecoder(file)

// JSONデコードしたデータの書き込み

err = decoder.Decode(&person)

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

// 読み出した結果の表示

fmt.Println(person)

}こちらも、[]byteとして受け取ることなく、Person型の変数に格納しています。

このように、io.、io.を中心として設計されたAPIが多くあります。この点を意識してドキュメントを見ると、

io/ioutilパッケージ

ファイルの操作は、

全体の読み出し

ioutil.は、io.を渡すと、[]byte型で返します。先ほどの*os.の読み出しでは直接Read()を呼んでいたため十分な長さの[]byteを用意する必要がありましたが、

// ファイルの中身をすべて読み出す

file, _ := os.Open("./file.txt")

message, err := ioutil.ReadAll(file)これはio.を実装したすべての型で使用できるため、

ファイルの読み書き

ファイル操作に特化したメソッドも用意されています。

ioutil.は、[]byteとして読み出します。

// ファイルの中身をすべて読み出す

message, err := ioutil.ReadFile("./file.txt")iotuil.は、[]byte型のデータを書き込みます。第三引数にはファイルのパーミッションを8進数で指定します。

message := []byte("hello world\n")

err := ioutil.WriteFile("./file.txt", message, 0666)これらを用いて先ほどの操作を書き直すと、

package main

import (

"fmt"

"io/ioutil"

"log"

)

func main() {

// ファイルにメッセージを書き込む

hello := []byte("hello world\n")

err := ioutil.WriteFile("./file.txt", hello, 0666)

if err != nil { // エラー処理

log.Fatal(err)

}

// ファイルの中身を全て読み出す

message, err := ioutil.ReadFile("./file.txt")

if err != nil { // エラー処理

log.Fatal(err)

}

fmt.Print(string(message)) // 文字列にして表示

}特にファイルI/

net/httpパッケージ

net/

hello world サーバ

まず、

package main

import (

"fmt"

"net/http"

)

func IndexHandler(w http.ResponseWriter,

r *http.Request) {

fmt.Fprint(w, "hello world")

}

func main() {

http.HandleFunc("/", IndexHandler)

http.ListenAndServe(":3000", nil)

}ここでは、http.でルーティングの設定をします。http.は次のような定義になっています。

func HandleFunc(pattern string,

handler func(ResponseWriter, *Request))第一引数はパスのパターンで、/)

第二引数は2つの引数を受け取る関数になっており、IndexHandlerで実装しています。Requestにはリクエストの情報が入っており、ResponseWriterに書き込むことでレスポンスを返せます。ResponseWriterは名前のとおりio.なので、fmt.を用いて文字列を書き込んでいます。

最後にmain()では、http.にポートを指定してサーバを起動しています。第二引数は今回は使わないためnilを指定します。

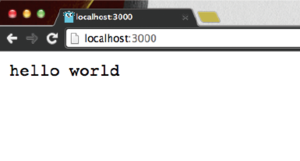

このプログラムを実行し、http://にアクセスして、hello worldが表示されれば成功です

$ go run server.go

JSON/HTMLサーバ

ここではPOSTで送信されたJSONデータをファイルに保存し、

このサーバは、

type Person struct {

ID int `json:"id"`

Name string `json:"name"`

}サーバは、

POST

処理はPersonHandlerに実装し、/personsのパスに対して登録します。ここではPOSTリクエストを処理するため、http.の値で分岐し、

処理が成功した場合はレスポンスとして201 CREATEDを返すため、ResponseWriter.にnet/

package main

import (

"encoding/json"

"fmt"

"log"

"net/http"

"os"

)

type Person struct {

ID int `json:"id"`

Name string `json:"name"`

}

func IndexHandler(w http.ResponseWriter,

r *http.Request) {

fmt.Fprint(w, "hello world")

}

func PersonHandler(w http.ResponseWriter,

r *http.Request) {

defer r.Body.Close() // 処理の最後にBodyを閉じる

if r.Method == "POST" {

// リクエストボディをJSONに変換

var person Person

decoder := json.NewDecoder(r.Body)

err := decoder.Decode(&person)

if err != nil { // エラー処理

log.Fatal(err)

}

// ファイル名を {id}.txtとする

filename := fmt.Sprintf("%d.txt", person.ID)

file, err := os.Create(filename) // ファイルを生成

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

defer file.Close()

// ファイルにNameを書き込む

_, err = file.WriteString(person.Name)

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

// レスポンスとしてステータスコード201を送信

w.WriteHeader(http.StatusCreated)

}

}

func main() {

http.HandleFunc("/", IndexHandler)

http.HandleFunc("/persons", PersonHandler)

http.ListenAndServe(":3000", nil)

}サーバを起動したら、

$ curl http://localhost:3000/persons -d '{"id":1,"name":"gopher"}' idを1としたため、gopherが格納されているはずです。

$ cat 1.txt

gopherGET

GETが来た場合は、

クエリパラメータはResponseWriter.から取得できます。この値は文字列であるため、Atoi()を用います。

// パラメータを取得

id, err := strconv.Atoi(r.URL.Query().Get("id"))

if err != nil {

log.Fatal(err)

}ここでは、idに対するファイルを開き、

html/templateパッケージ

Goは、

2つの違いは、

テンプレートの作成

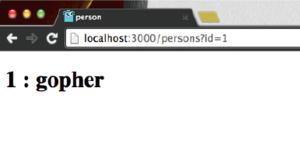

テンプレートはJinja2というテンプレートエンジンと似た記法で記述します。データを埋め込むには{{ }}で値をくくり、index.に作成します。

<!DOCTYPE html>

<title>person</title>

<h1>{{ .ID }} : {{ .Name }}</h1>テンプレートのコンパイルはParseFiles()という関数を使います。

t, err := template.ParseFiles("index.html")ParseFiles()は戻り値としてエラーを一緒に返しますが、Must()を一緒に用いるとエラー時に戻り値ではなくパニックを発生します。一度コンパイルが通ることを確認したテンプレートであれば、Must()を合わせて利用することがよくあります。

var t = template.Must(template.ParseFiles("index.html"))テンプレートへの値の埋め込み

コンパイルしたテンプレートに実際に値を埋め込むには、Execute()を用います。ここでは第二引数に渡したpersonがテンプレートに適用され、{{ .ID }}の部分にはperson.の値が適用されます。第一引数はio.を渡すと、ResponseWriterを直接指定します。

// テンプレートのコンパイル

var t = template.Must(template.ParseFiles("index.html"))

func PersonHandler(w http.ResponseWriter,

r *http.Request) {

defer r.Body.Close() // 処理の最後にBodyを閉じる

if r.Method == "POST" {

// リクエストボディをJSONに変換

var person Person

decoder := json.NewDecoder(r.Body)

err := decoder.Decode(&person)

if err != nil { // エラー処理

log.Fatal(err)

}

// ファイル名を{id}.txtとする

filename := fmt.Sprintf("%d.txt", person.ID)

file, err := os.Create(filename) // ファイルを生成

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

defer file.Close()

// ファイルにNameを書き込む

_, err = file.WriteString(person.Name)

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

// レスポンスとしてステータスコード201を送信

w.WriteHeader(http.StatusCreated)

} else if r.Method == "GET" {

// パラメータを取得

id, err := strconv.Atoi(r.URL.Query().Get("id"))

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

filename := fmt.Sprintf("%d.txt", id)

b, err := ioutil.ReadFile(filename)

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

// personを生成

person := Person{

ID: id,

Name: string(b),

}

// レスポンスにエンコーディングしたHTMLを書き込む

t.Execute(w, person)

}

}サーバを起動したら、http://にアクセスすると、

まとめ

本章では、