![]() コードの見た目がそろったら、

コードの見た目がそろったら、

![]() せ、

せ、

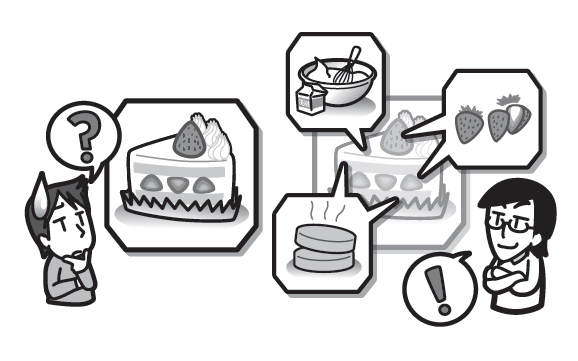

![]() 難しく考える必要はないさ。たしかにデザインパターンみたいな有名な設計技法はいろいろあるけど、

難しく考える必要はないさ。たしかにデザインパターンみたいな有名な設計技法はいろいろあるけど、

![]() 粒度?

粒度?

![]()

大きな実装は適切な粒度に分割しよう

放っておくと実装は肥大化する

プログラムを開発していると、

リスト1は、

var ForceAuthAtStartup = {

// Thunderbird が起動したあとにこのメソッドが実行されると仮定する

onMailStartupDone: function() {

// ① UI を非表示にする

document.documentElement.style.visibility = "hidden";

// ②認証が必要な受信サーバを収集する

var allServers = MailServices.accounts.allServers;

var servers = [];

for (let i = 0, maxi = allServers.length, server; i < maxi; ++i) {

let server = allServers.queryElementAt(i, Ci.nsIMsgIncomingServer);

if (server.type != "none")

servers.push(server);

}

// ③各受信サーバに認証を試行する

var successCount = 0;

var failureCount = 0;

servers.forEach(function(server) {

server.verifyLogon({

OnStartRunningUrl: function() {},

OnStopRunningUrl: function(url, exitCode) {

// ④個々の受信サーバで認証に成功したかどうかを判別する

if (Components.isSuccessCode(exitCode))

successCount++;

else

failureCount++;

// ⑤すべてのサーバの処理が終わったら、全体の成否を判定する

if (successCount + failureCount == servers.length) {

// ⑥全体の成否の判定結果に応じて処理を行う

// ⑦すべて成功ならUI を再表示する

if (successCount == servers.length)

document.documentElement.style.visibility = "";

else // ⑧そうでないならThunderbird を終了する

Cc["@mozilla.org/toolkit/app-startup;1"]

.getService(Ci.nsIAppStartup)

.quit(Ci.nsIAppStartup.eAttemptQuit);

}

}

}, MailServices.mailSession.topmostMsgWindow);

}

}

};リスト1の実装は、

しかし、

思いつくまま作業を進めた場合や、

このような肥大化した実装をより良い設計に改める方法としては、

解決しようとしている問題を切り分けよう

プログラムの中での実装の単位の大きさは、

しかし、

初級者と中・

問題を切り分ける基準としてわかりやすいのは、

- Thunderbirdの起動時に全体の処理を開始する

- UIの状態を変える

(表示・ 非表示の切り替え、 終了など) - 受信サーバで認証する

(認証を試行して、 成功したか失敗したか判断する)

クラスやモジュールを分けよう

問題を適切に切り分けられれば、

// 起動時の処理

var StartupHandler = {

onMailStartupDone: function() {

UIController.deactivate();

Authenticator.tryAuth(function(succeeded) {

// ⑥全体の成否の判定結果に応じて処理を行う

if (succeeded)

UIController.activate();

else

UIController.exit();

});

}

};

// UI の状態を変更する処理

var UIController = {

deactivate: function() {

// ① UI を非表示にする

},

activate: function() {

// ⑦ UI を再表示する

},

exit: function() {

// ⑧ Thunderbird を終了する

}

};

// 認証に関係する処理

var Authenticator = {

tryAuth: function(aCallback) {

// ②認証が必要な受信サーバを収集する

// ③各受信サーバに認証を試行する

...

// ④個々の受信サーバで認証に成功したかどうかを判別する

...

// ⑤すべてのサーバの処理が終わったら、全体の成否を判定する

if (successCount + failureCount == servers.length)

aCallback(successCount == servers.length);

...

}

};モジュール数は増えましたが、UIControllerモジュールの実装だけを見ればよいですし、Authenticatorモジュールの実装だけを見れば済みます。このように、

実装の切り分け基準を問題の切り分け基準と合わせると、

なお、Authenticatorモジュールに切り分けるにあたって、

メソッドを分けよう

クラスやモジュールだけでなく、AuthenticatorモジュールのtryAuthメソッドに突出して多くの処理が集中していますので、

このメソッドは

- 認証対象のサーバを収集する

- 各サーバで認証する

- すべてのサーバの認証結果が集まった段階でコールバック関数を実行する

もとのtryAuthメソッドを、serverのverifyLogonメソッドは第1引数として受け取ったリスナオブジェクト[4]のOnStopRunningUrlメソッドに認証の結果を渡していますが、Authenticatorモジュール自身をリスナとして使うようにしており、OnStopRunningUrlメソッドが④の役割を果たすtryAuthメソッドに渡されたコールバック関数や成功/Authenticatorモジュールのプロパティ

var Authenticator = {

collectAuthServers: function() {

// ②認証が必要な受信サーバを収集する

var allServers = MailServices.accounts.allServers;

var servers = [];

...

return servers;

},

tryAuth: function(aCallback) {

this.callback = aCallback;

// ③各受信サーバに認証を試行する

this.successCount = 0;

this.failureCount = 0;

this.servers = this.collectAuthServers();

this.servers.forEach(function(server) {

server.verifyLogon(this, MailServices.mailSession.topmostMsgWindow);

});

},

OnStartRunningUrl: function() {},

OnStopRunningUrl: function(url, exitCode) {

// ④個々の受信サーバで認証に成功したかどうかを判別する

if (Components.isSuccessCode(exitCode))

this.successCount++;

else

this.failureCount++;

// ⑤すべてのサーバの処理が終わったら、全体の成否を判定する

if (this.successCount + this.failureCount == this.servers.length)

this.callback(this.successCount == this.servers.length);

}

};パラメータの数を減らそう

関数やメソッドの引数、

引数の順番は間違えやすい

たとえば、

//「文字列」「変換元」「変換先」という順になっている

function convertEncoding(sourceString, fromEncoding, toEncoding) {

...

}では、UTF-8からShift_へ変換する必要がある処理を実装することになりました。そういえばそんな処理を前に実装したんだった、var name = convertEncoding(...と書き始めたところで、

関数やメソッドを定義したときには覚えていても、

- 「文字列の」

変換なんだから、 文字列が最初に来るはず - 文字列の

「エンコーディング」 の変換なんだから、 エンコーディングが最初に来るはず - 変換元、

変換先、 という順番で並ぶのが自然だ - 得られる結果の文字エンコーディングが重要なんだから、

変換先エンコーディングが最初に来るはず

どれもそれなりに妥当そうです。実際に、convertEncodingに似たAPIを採用していますが、

var encoding = require("encoding");

//「文字列」「変換先」「変換元」という順になっている

var sjisBuffer = encoding.convert(utf8Buffer, "Shift_JIS", "UTF-8");また、 このように、 実装の粒度が小さくなると、 JavaScriptの文字列は内部的にはUTF-16でエンコードされているものとして扱われます。このことを前提として、 実際のところ、 また、 ここまで、 実際に、 このように、var Iconv = require("iconv").Iconv;

var converter = new Iconv("UTF-8", "Shift_JIS");

var sjisBuffer = converter.convert(utf8Buffer);引数の数を減らそう

var iconvLite = requrie("iconv-lite");

var unicodeString = iconvLite.decode(utf8Buffer, "UTF-8");

var sjisBuffer = iconvLite.encode(unicodeString, "Shift_JIS");var decoder = new TextDecoder("UTF-8"),

var unicodeString = decoder.decode(utf8BytesArray);

var encoder = new TextEncoder("Shift_JIS");

var sjisBytesArray = encoder.encode(unicodeString);クラスの機能にしよう

utf8_string = " 日本語の文字列"

sjis_string = utf8_string.encode("Shift_JIS")

eucjp_string = sjis_string.encode("EUC-JP")![]() 1つのプログラムを1人だけで専任で開発していると、

1つのプログラムを1人だけで専任で開発していると、![]() チームのみんなで開発しようと思っても、

チームのみんなで開発しようと思っても、

![]() ああ。そうならないように、

ああ。そうならないように、