実際の分散Webアプリケーションの解析

(3)

例として、

この問題をチューニングするには、

完全な問題、https://で公開されています。本稿における改変を含めたリポジトリは、https://で公開しています。

単体アプリケーションへの組込み

まず競技者がチューニングを行う対象であるWebアプリケーションのPerl実装に、

X-Ray daemonを起動する

ISUCON8の初期実装はDocker Composeで提供されています。リポジトリ内のwebapp/に、

services:

isucoin:

environment:

(省略)

AWS_XRAY_DAEMON_ADDRESS: 'xray:2000'

links:

- mysql

- xray

xray:

image: amazon/aws-xray-daemon:latest

command:

- --local-mode

environment:

AWS_REGION: ap-northeast-1

AWS_ACCESS_KEY_ID: 123456789012

AWS_SECRET_ACCESS_KEY: xxxxxxxxxxx競技者がチューニングするWebアプリケーションはisucoinと呼ばれ、xray:2000を指定します。

X-Ray daemonからAWSにトレースを送信するために、

コードにAWS::XRayを組み込む

アプリケーションが起動するエントリポイントであるwebapp/ファイルに、useして、enableしているだけです。太字が追加箇所です。

use Isucoin::Web;

use Devel::KYTProf;

use Devel::KYTProf::Logger::XRay;

use AWS::XRay;

Devel::KYTProf->logger("Devel::KYTProf::Logger::XRay");

my $root_dir = File::Basename::dirname(__FILE__);

my $app = Isucoin::Web->psgi($root_dir);

builder {

enable 'XRay',

name => 'isucoin';モジュールのインストールを行うために、cpanfileにrequiresを追加します。

requires 'Devel::KYTProf', '0.9992';

requires 'AWS::XRay', '0.08';

requires 'Plack::Middleware::XRay', '0.06';

requires 'Devel::KYTProf::Logger::XRay', '0.04';これでAWS::XRayの組込みと、

競技アプリケーションを起動し、

xray_1 | 2019-04-16T15:16:58Z [Info] Initializing AWS

X-Ray daemon 3.0.0

xray_1 | 2019-04-16T15:18:24Z [Info] Successfully sent

batch of 7 segments (1.432 seconds)実際の競技時におけるアプリケーションのパフォーマンスを解析するために、

X-Ray console による解析

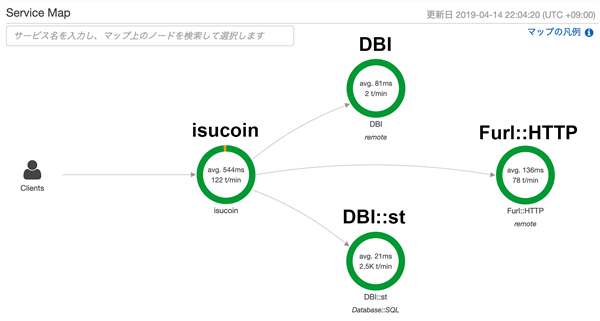

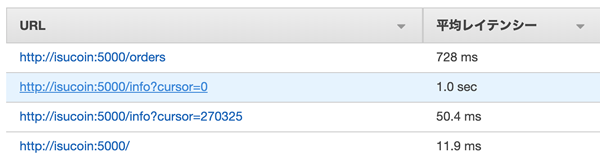

ベンチマークを実行後にX-Ray consoleを見ると、

この画面にはX-Ray daemonが送信したトレースが可視化されています。個々の丸いノードがセグメントで、

処理の絞り込み

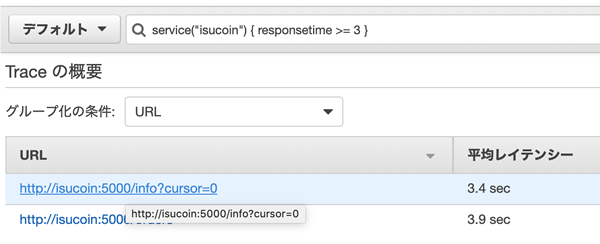

isucoinをクリックすると、

ここでレイテンシが3秒以上の遅い処理を選択して/info?cursor=0を選択し

セグメントの詳細を確認する

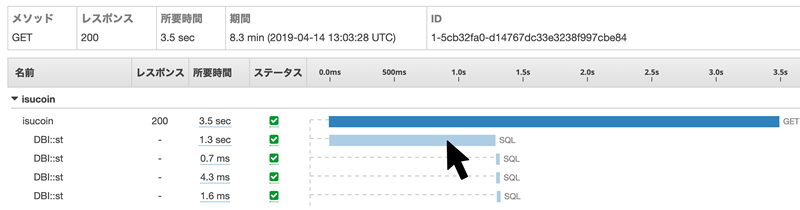

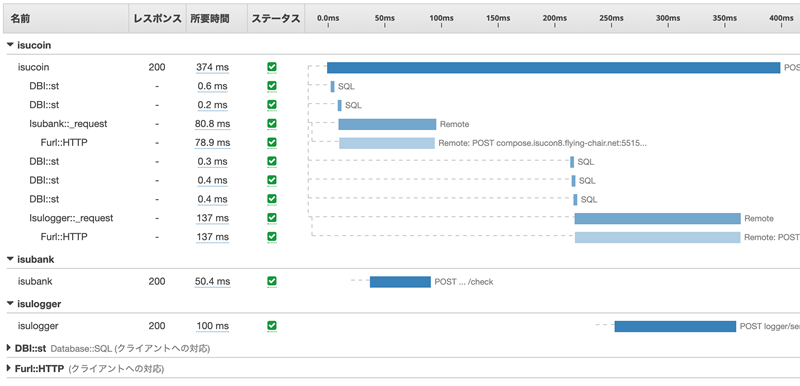

トレースの詳細画面では、

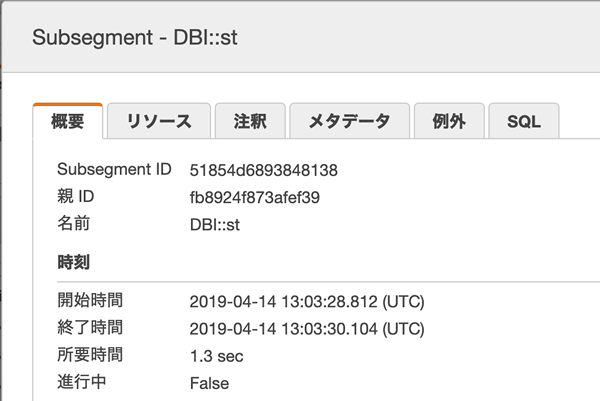

セグメントが持っている情報として、

メタデータのrowsは、

つまり、LIMIT 1を追加するだけでアプリケーションの仕様を変えずにパフォーマンスを向上できるのではないか、

パフォーマンスの改善

実際にクエリの最後にLIMIT 1を追加して、/info?cursor=0が、

分散アプリケーションへの組込み

ここまでは、

ISUCON8での競技中は、

外部へのHTTPリクエストにトレースIDを送信する

外部APIに対するHTTPリクエストヘッダに呼び出しもとのID を設定するため、webapp/に手を入れて、X-Amzn-Trace-Idに$seg->trace_の値を渡します。差分を次に示します。

sub _request {

my ($self, $p, $v) = @_;

my $body = encode_json $v;

my $res;

capture "Isubank::_request", sub {

my $seg = shift;

try {

$res = $self->client->post(

$self->endpoint . $p,

[

"Content-Type" => "application/json",

"Authorization" => "Bearer ".$self->app_id,

"X-Amzn-Trace-Id" => $seg->trace_header,

],

$body,

);

} catch {

(省略)

};誌面の都合で詳しくは説明しませんが、

分散アプリケーションの解析

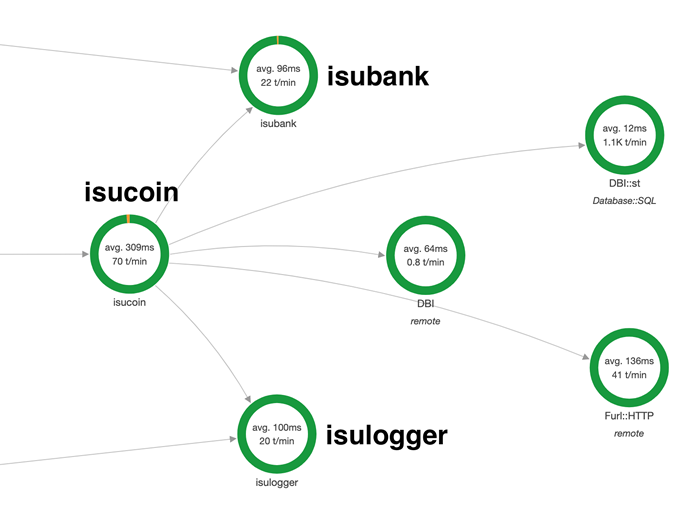

ブラックボックス側にもトレースを組込み、

isucoinからブラックボックス側のisubank、

図10のトレースの詳細では、

まとめ

本稿では、

AWS X-Rayのほかにも多数の事業者やOSSが製品を提供しています。みなさんの環境に合ったトレーシングシステムを組み込んで、

さて、

本誌最新号をチェック!

WEB+DB PRESS Vol.130

2022年8月24日発売

B5判/

定価1,628円

ISBN978-4-297-13000-8

- 特集1

イミュータブルデータモデルで始める

実践データモデリング

業務の複雑さをシンプルに表現! - 特集2

いまはじめるFlutter

iOS/Android両対応アプリを開発してみよう - 特集3

作って学ぶWeb3

ブロックチェーン、スマートコントラクト、 NFT