唯一変わったのは、そのすべて

「唯一変わったのは、

Type?

Swiftの最大の特長は何かと問われたら、

次のようなDictionaryがあったとします。

var supportedLanguages = [

"C" : 1,

"ObjectiveC" : 2,

]次はなんとprintするでしょうか?

print(supportedLanguages["C"])1ではなく、Optional(1)ですね。では次は?

print(supportedLanguages["Swift"])nilとなります。

今度はOptional(1)ではなく1となります。この挙動を、supportedLanguagesの型は[String:Int]です。つまりStringを添字にすると、Intが返ってくるデータ型なのですが、Stringを添字には何を返したらよいでしょう? クラッシュするかnilか値を返す」supportedLanguages[k]の型は、IntではなくOptional<Int>つまりInt?ということになります。

ところでSwiftには、enumがあります。Optional型をenumで表現するとどうなるでしょうか? こんな感じでしょうか。

enum Optional<T> {

case Nil

case Some(T)

}Swiftの実装は、[String, Int]が実はDictionary<String,Int>の構文糖衣であるように、Int?というのはOptional<Int>の構文糖衣に過ぎないのです。

There's more than one way to fail

以上を踏まえて、

var language = "C"

if let i = supportedLanguages[language] {

print(i)

} else {

print("Swift is not supported");

}Optional(1)ではなく、1と表示されます。iの型はInt?ではなくIntで、ifに続く{}の中では100%例外なくiはIntであることが保証されている一方、elseに続く{}の中ではsupported Languages[language]がnilだったことが100%例外なく保証されているわけです。これがSwiftにおけるエラー処理の基本でした。OptionalDictionaryのような動的に扱いたい型の扱いが動的言語なみに楽になったのです。

しかし、

SwiftのOptionalがenumで実装されていることを知っていれば、SuperOptionalを定義してしまえばその問題は解決しそうです。

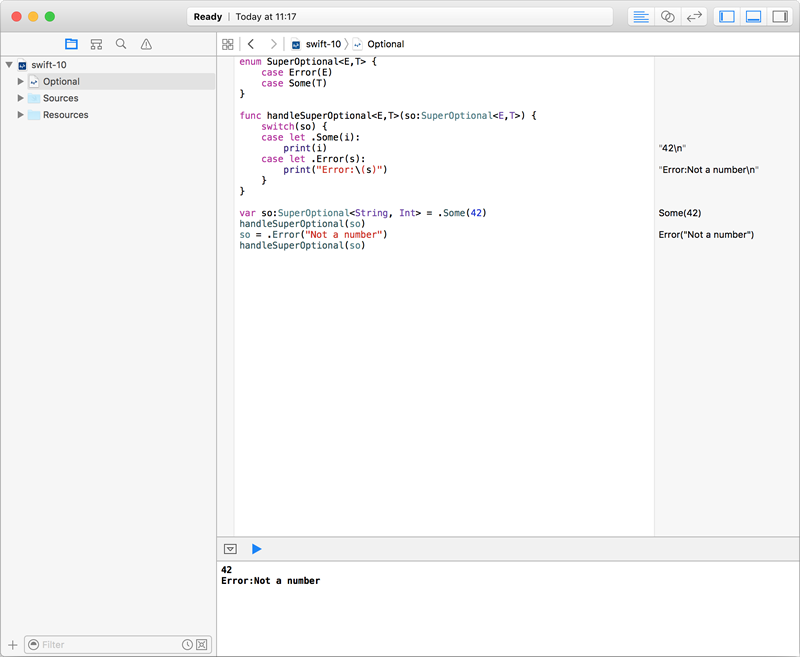

enum SuperOptional<E,T> {

case Error(E)

case Some(T)

}

func handleSuperOptional<E,T>(so:SuperOptio

nal<E,T>) {

switch(so) {

case let .Some(i):

print(i)

case let .Error(s):

print("Error:\(s)")

}

}

var so:SuperOptional<String, Int> =

.Some(42)

handleSuperOptional(so)

so = .Error("Not a number")

handleSuperOptional(so)ところが、

見てのとおりSwift 2では期待どおり動いていますが、

Swift 1におけるOptionalはenumで実装されていましたが、trycatchもenumによって実現されています。

give it a try

というわけでSwift 2のtry catchを実際に使ってみましょう。ここでは例題として、

SwiftのArrayの要素に範囲外の添字を与えると、

var ary = [0,1,2,3]

ary[4] // ここでクラッシュこれはDictionaryとは異なる振る舞いです。

var dict = [0:0, 1:1, 2:2, 3:3]

dict[4] // nil問答無用でクラッシュする代わりに、

Swift 2では、

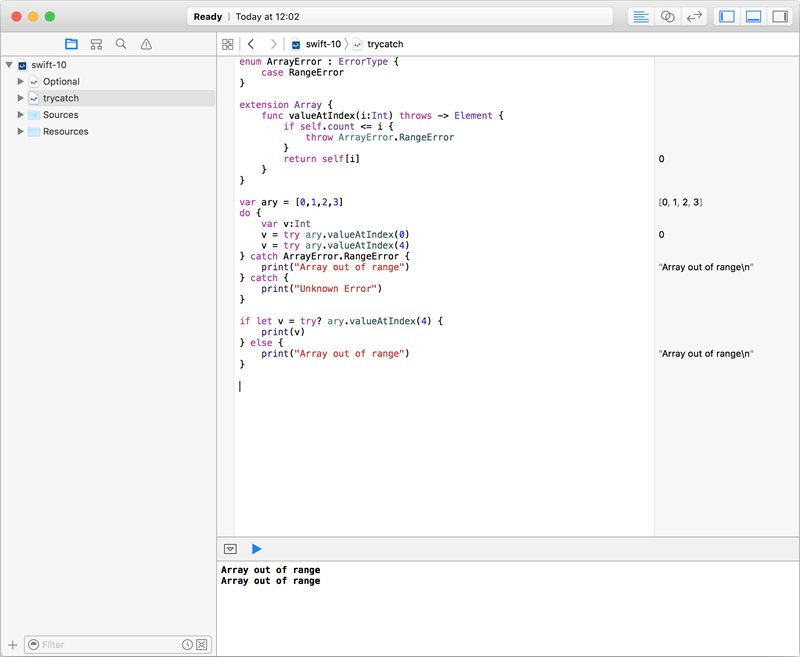

enum ArrayError : ErrorType {

case RangeError

}見てのとおり、ErrorType型を継承したenumです。次に、

extension Array {

func valueAtIndex(i:Int) throws ->

Element {

if self.count <= i {

throw ArrayError.RangeError

}

return self[i]

}

}通常のfuncと異なる点は2つ。1つは->の前にthrowsというキーワードが追加されていること、throw ArrayError.していること。

あとはこれを使うだけ。

var ary = [0,1,2,3]

do {

var v:Int

v = try ary.valueAtIndex(0)

v = try ary.valueAtIndex(4)

} catch {

print("Array out of range")

}たしかに今度はクラッシュせず、tryではなくdoで始まっています。そしてtryはary.の前についています。tryを取り除くとどうなりましたか?

Javacatchは特定のエラーだけを捕まえることもできます。たとえば次のようにコードを書き換えてみましょう。

enum ArrayError : ErrorType {

case OutOfBounds

case NegativeBounds

}

extension Array {

func valueAtIndex(i:Int) throws ->

Element {

if i < 0 {

throw ArrayError.NegativeBounds

}

if self.count <= i {

throw ArrayError.OutOfBounds

}

return self[i]

}

}

var ary = [0,1,2,3]

do {

var v:Int

v = try ary.valueAtIndex(0)

v = try ary.valueAtIndex(-1)

} catch ArrayError.NegativeBounds {

print("Array Index must be zero or

lager")

} catch ArrayError.OutOfBounds {

print("Array Index too large")

} catch {

print("Unknown Error")

}例外を例外扱いしないSwift

さらにSwiftならではの特長として、catchでまとめて捕まえるのではなく、if letやguardで捕まえることもできます。

if let v = try? ary.valueAtIndex(4) {

print(v)

} else {

print("Array out of range")

}もしくは

guard let v = try? ary.valueAtIndex(3) else

{

print("Array out of range")

}まとめると、

TypeErrorを継承したエラー型を定義- エラーを起こしうる

funcには->の前にthrowsをつける(エラーを起こしたら定義したエラーを throw) - エラーを起こしうる関数/

メソッドは tryする(エラーは catchだけではなくif letやguardで使うこともできる)

このようにSwift 2のtry catch機構は、enumの自然な拡張として実現されている点が実に特長的です。構文の視点で見るとdo catchは

次号は

「なるべく一般的かつ包括的に」。それがさらに反映されているのが、

次回は、

本誌最新号をチェック!

Software Design 2022年9月号

2022年8月18日発売

B5判/

定価1,342円

- 第1特集

MySQL アプリ開発者の必修5科目

不意なトラブルに困らないためのRDB基礎知識 - 第2特集

「知りたい」 「使いたい」 「発信したい」 をかなえる

OSSソースコードリーディングのススメ - 特別企画

企業のシステムを支えるOSとエコシステムの全貌

[特別企画] Red Hat Enterprise Linux 9最新ガイド - 短期連載

今さら聞けないSSH

[前編] リモートログインとコマンドの実行 - 短期連載

MySQLで学ぶ文字コード

[最終回] 文字コードのハマりどころTips集 - 短期連載

新生「Ansible」 徹底解説

[4] Playbookの実行環境 (基礎編)