目次

序章 「情報」はこんな教科

0-1 学習指導要領に見る情報

- 情報は2022年度から今のスタイルに

- 情報Ⅰを定めた学習指導要領

- 情報Ⅰを構成する4つの柱

- 情報Ⅰの内容に対する誤解

0-2 “付け焼き刃”で始まった情報

- 初めての教科を誰が教えるのか

- 10年後,科目の再編でも状況は変わらず

0-3 産業界が求める「データ活用に長けた人材」

- データがあふれる世界

- 「師匠の背中を見て学べ」では間に合わない

- 青田買いが追認されるほどの学生獲得合戦

0-4 必履修科目「情報I」の誕生と入試科目化

- 「高校でちゃんと教えてほしい」と言う大学の先生

- 入試に情報を「原則的に課す」方針を示す

0-5 情報Ⅰをビジネスパーソンが学ぶ意義

- プログラミングはビジネスのプロセスそのもの

- 情報Ⅰ世代が社会人になる前に

第1章 情報社会の問題解決

1-1 仕事の進め方にはセオリーがある 問題解決

- 「問題を明らかにする」のがスタート

- 明らかにした問題に対処する

- 会議をただの雑談に終わらせない手法

- 問題解決は持続的な活動

1-2 知らないうちに権利侵害していませんか? 知的財産権

- 知的財産権は産業財産権と著作権に分かれる

- ちょっとややこしい「著作権」

- 思想や主義を尊重する著作者人格権

- 著作物を著作者以外が使える条件

1-3 実は子供より大人の方が危ない 情報モラル

- 子供の世界の問題と思っていませんか?

- 基本は「リアルの世界と同じ」

- 個人情報の管理が厳しくなったワケ

- インターネットで自分の身を守るには?

1-4 「IoT」や「AI」を説明できますか? 情報技術の発展

- モノが直接インターネットにつながる「IoT」

- AIがシステムの高度化を加速した

- 国が進める「Society 5.0」

- Column 個人情報保護法改正で変わった「Cookie」の扱い

- Column IoTが攻撃の新たなターゲットに?

第2章 コミュニケーションと情報デザイン

2-1 メディアとデザインは使い分けが肝心 コミュニケーション手法

- 相手によって手段や表現を使い分ける

- メディアの分類

- コミュニケーションの形による特性

- メディアを正しく活用する「メディアリテラシー」

- 情報を見せる工夫「情報デザイン」

- 相手を考えた情報発信方法

2-2 デジタルの本当の意味を知っていますか? アナログとデジタル

- デジタルにはこんな特徴がある

- コンピュータは「2進法」

- 文字はなぜ表示できる?

2-3 縦横に区切って数字にする アナログからデジタルへの変換

- 現実世界のアナログをコンピュータで扱うためには

- デジタルへの変換作業 ―標本化・量子化・符号化

- おおざっぱなデジタル化でいいの?

2-4 0と1だけで色が表現できる理由 デジタルの画像と動画

- 基本の色を混ぜて表現する

- 点が集まって図が作られる

- 動画は一種の「パラパラ漫画」

- 「圧縮」でデータ量を小さくする

- Column 【珍事】文字より先に文字コードが決まる?

第3章 コンピュータとプログラミング

3-1 知らなくても使えるけど,知るともっと使える コンピュータの仕組み

- コンピュータを生かすために理解する

- ハードを構成する「五大装置」

- ソフトはOSとアプリに大別される

- 0と1で全てを処理する「論理回路」

- コンピュータが計算を間違えることがある?

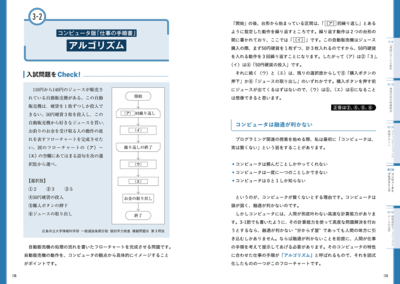

3-2 コンピュータ版「仕事の手順書」 アルゴリズム

- コンピュータは融通が利かない

- 身の回りのアルゴリズムを考えてみよう

- アルゴリズムを考える本当の目的

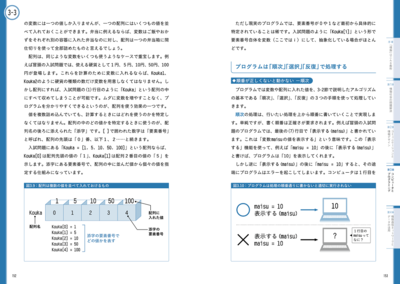

3-3 すべてはたった3つの処理方法でできている プログラミング(1)

- 人間の言葉をコンピュータの言葉に変換する

- 値を入れる「変数」と「配列」

- 「順次」「選択」「反復」で処理

- それでもプログラムを作る意義

3-4 あの作業をプログラムにしてみた プログラミング(2)

- 最小値や最大値を見つける

- 配列の値を合計する

- ある値が配列のどこにあるかを調べる

- 「鶴亀算」を解くプログラムを作る

3-5 自分だけの小世界を作って遊んでみよう シミュレーション

- シミュレーションによる問題解決

- 最初のステップ「モデル化」

- シミュレーション①「サッカーのPK戦は先攻有利?」

- シミュレーション②「円周率は本当に3.14?」

- IoTで現実化した「デジタルツイン」

- Column 共通テストのプログラミング言語は実質的に「Python」

- Column 【問題】共通テスト問題の別解を考えてみよう

第4章 情報通信ネットワークとデータの活用

4-1 だからインターネットは世界中とつながる ネットワーク

- ネットも理解して使うことが大切

- 小さなネットワークと大きなネットワーク

- インターネットの世界にも“住所”がある

- 通信の約束事「プロトコル」

- 一つの回線を共用できる理由

4-2 ネットで自分を守るための「武器」を知る セキュリティ

- 相手を知り,武器を手にする

- ユーザー認証はパスワードだけでは不十分

- ウイルス対策はソフトだけでは済まない

- 「暗号化」で機密性を確保する

- ファイアウォールはLANの“守衛さん”

- 無線LANはやっぱり注意が必要

4-3 「21世紀の石油」と呼ばれる理由 データ

- データは「取る」ものから「使う」ものへ

- データの入口「センサー」

- データの比較方法にも特性がある

- 誰でも使える「オープンデータ」

- オープンデータを使ってみよう

4-4 データを誤解しないための加工法 データ分析(1)

- データ加工はまず「データベース」化から

- データの構造に合わせた管理方法

- データの実態を示す3つの指標

- データの広がり方をとらえる

- 文字情報も分析できる

4-5 データから未来を予測する データ分析(2)

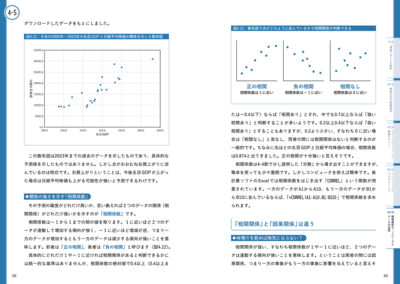

- データの傾向を予測する

- 「相関関係」と「因果関係」は違う

- 未来を計算で予測する「回帰分析」

- 3つ以上のデータの相互関係をまとめた「相関行列」

- Column 数学と情報で共通する「データ活用」,その違いは?