Linuxに代表されるオープンソースソフトウェア

一方、

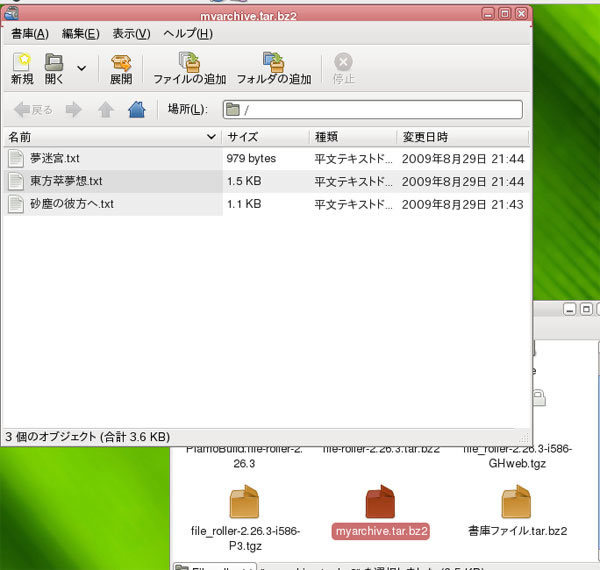

今回取りあげるソフトウェアはfile-rollerという GNOME用の書庫ソフトウェアです。

file-rollerとは

file-roller とは、

書庫ソフトウェアとは、

file-rollerはGNOME環境の標準的な書庫ソフトウェアで、

もう少し具体的なエラーメッセージが表示されないかと、

書庫ファイル名が日本語でなければ大丈夫そうなのでLinux環境だけで使う場合はそれほど困らないし、

ソースファイルの構成調査

ソフトウェアの不具合を調べる作業をデバッグ

デバッグでは、

ソースコードのないバイナリファイルはブラックボックスのようなもので、

このような規模のソースコードを追いかける場合、

まず、

% ls

AUTHORS MAINTAINERS TODO configure* file-roller.spec intltool-extract.in mkinstalldirs*

COPYING Makefile.am aclocal.m4 configure.ac file-roller.spec.in intltool-merge.in nautilus/

ChangeLog Makefile.in config.guess* copy-n-paste/ gnome-doc-utils.make intltool-update.in po/

HACKING NEWS config.h.in data/ help/ ltmain.sh* src/

INSTALL README config.sub* depcomp* install-sh* missing*実際のソースコードはsrc/以下のディレクトリにありそうなので、

% ls src

Makefile.am dlg-prop.c fr-command-cfile.c fr-command.c glib-utils.h

Makefile.in dlg-prop.h fr-command-cfile.h fr-command.h gtk-utils.c

actions.c dlg-update.c fr-command-cpio.c fr-enum-types.c gtk-utils.h

actions.h dlg-update.h fr-command-cpio.h fr-enum-types.h java-utils.c

dlg-add-files.c eggtreemultidnd.c fr-command-iso.c fr-error.c java-utils.h

dlg-add-files.h eggtreemultidnd.h fr-command-iso.h fr-error.h main.c

dlg-add-folder.c file-data.c fr-command-jar.c fr-list-model.c main.h

dlg-add-folder.h file-data.h fr-command-jar.h fr-list-model.h mkdtemp.c

dlg-ask-password.c file-utils.c fr-command-lha.c fr-marshal.c mkdtemp.h

dlg-ask-password.h file-utils.h fr-command-lha.h fr-marshal.h open-file.c

dlg-batch-add.c fr-archive.c fr-command-rar.c fr-marshal.list open-file.h

dlg-batch-add.h fr-archive.h fr-command-rar.h fr-process.c preferences.c

dlg-delete.c fr-command-7z.c fr-command-rpm.c fr-process.h preferences.h

dlg-delete.h fr-command-7z.h fr-command-rpm.h fr-stock.c sexy-icon-entry.c

dlg-extract.c fr-command-ace.c fr-command-tar.c fr-stock.h sexy-icon-entry.h

dlg-extract.h fr-command-ace.h fr-command-tar.h fr-window.c sh/

dlg-new.c fr-command-alz.c fr-command-unstuff.c fr-window.h typedefs.h

dlg-new.h fr-command-alz.h fr-command-unstuff.h gconf-utils.c ui.h

dlg-open-with.c fr-command-ar.c fr-command-zip.c gconf-utils.h

dlg-open-with.h fr-command-ar.h fr-command-zip.h gio-utils.c

dlg-password.c fr-command-arj.c fr-command-zoo.c gio-utils.h

dlg-password.h fr-command-arj.h fr-command-zoo.h glib-utils.cこのディレクトリに限ればCのソースコード

まず、

一方、

今回のトラブルは、

dlg-XXXやfr-command-XXXというファイルを除いて、

そこで少し視点を変えて、

メッセージ出力箇所の調査

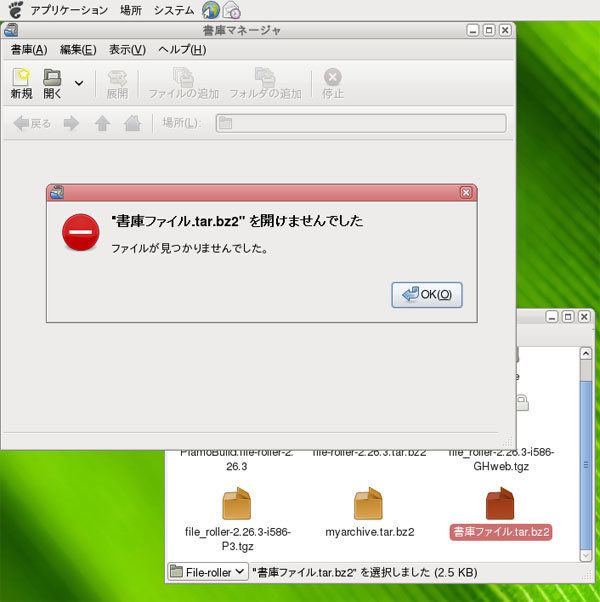

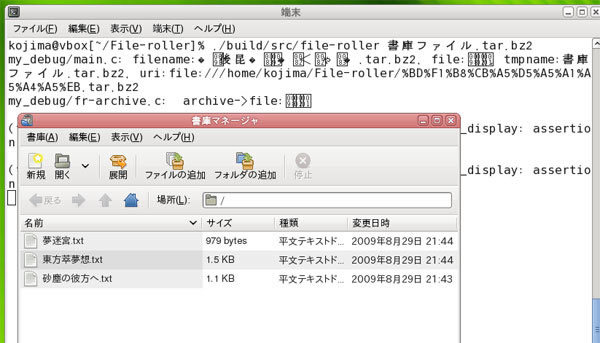

今回出力されているメッセージは図1のように

ソフトウェアが出力するメッセージは全てソースコードの中に書かれています。そのため、

国際化機能に対応したソフトウェアでは、

ソースコードをコンパイルすると、

それではこのja.

# file-roller ja.po.

# Copyright (C) 2001-2009 Free Software Foundation, Inc.

# Takeshi AIHANA <takeshi.aihana@gmail.com>, 2001-2009.

#

msgid ""

msgstr ""

"Project-Id-Version: file-roller trunk\n"

"Report-Msgid-Bugs-To: \n"

"POT-Creation-Date: 2009-02-22 10:38+0900\n"

"PO-Revision-Date: 2009-02-22 10:28+0900\n"

"Last-Translator: Takeshi AIHANA <takeshi.aihana@gmail.com>\n"

"Language-Team: Japanese <gnome-translation@gnome.gr.jp>\n"

"MIME-Version: 1.0\n"

"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"

"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:165

#, c-format

msgid "File is not a valid .desktop file"

msgstr "妥当な .desktop ファイルではありません"

#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:188

#, c-format

msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"

msgstr "バージョン '%s' の .desktop ファイルはサポートしていません"このように、

#: ../src/fr-archive.c:1225

#, c-format

msgid "The file doesn't exist"

msgstr "ファイルが見つかりませんでした。"

...

#: ../src/fr-window.c:2908

#, c-format

msgid "Could not open \"%s\""

msgstr "\"%s\" を開けませんでした"この結果から、

src/

1217 static void

1218 copy_remote_file (FrArchive *archive,

1219 const char *password)

1220 {

1221 XferData *xfer_data;

1222

1223 if (! g_file_query_exists (archive->file, NULL)) {

1224 GError *error;

1225 error = g_error_new (G_IO_ERROR, G_IO_ERROR_NOT_FOUND, _("The file doesn't exist"));

1226 fr_archive_copy_done (archive, FR_ACTION_LOADING_ARCHIVE, error);

1227 g_error_free (error);

1228 return;

1229 }src/

2917 case FR_ACTION_LOADING_ARCHIVE:

2918 dialog_parent = window->priv->load_error_parent_window;

2919 utf8_name = g_uri_display_basename (window->priv->archive_uri);

2920 msg = g_strdup_printf (_("Could not open \"%s\""), utf8_name);

2921 g_free (utf8_name);

2922 break;このコードを眺めると、

po/

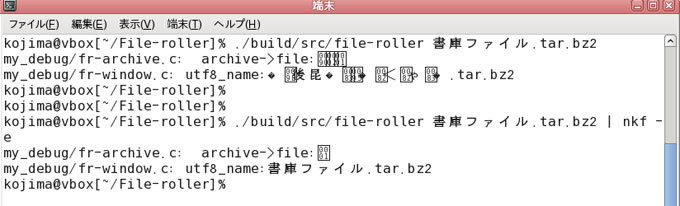

これらのファイルの名前がどうなっているかを調べるために、

1221 XferDataxfer_data;

1222

1223 printf("my_debug/fr-archive.c: archive->file:%s\n", archive->file);

1224 if (! g_file_query_exists (archive->file, NULL)) {2919 utf8_name = g_uri_display_basename (window->priv->archive_uri);

2920 printf("my_debug/fr-window.c: utf8_name:%s\n", utf8_name);

2921 msg = g_strdup_printf (_("Could not open \"%s\""), utf8_name);デバッグメッセージを追加したソースコードをコンパイルし直して、

コマンドは2度実行しており、

この結果を見ると、

そこで、

関数の呼び出し関係の追跡

まず、

% grep 'copy_remote_file ' *.c

fr-archive.c:copy_remote_file (FrArchive *archive,

fr-archive.c: copy_remote_file (archive, password);この結果を見ると copy_

1255 gboolean

1256 fr_archive_load (FrArchive *archive,

1257 const char *uri,

1258 const char *password)

1259 {

1260 g_return_val_if_fail (archive != NULL, FALSE);

1261

1262 g_signal_emit (G_OBJECT (archive),

1263 fr_archive_signals[START],

1264 0,

1265 FR_ACTION_LOADING_ARCHIVE);

1266

1267 fr_archive_set_uri (archive, uri);

1268 copy_remote_file (archive, password);

1269

1270 return TRUE;

1271 } この部分にもprintf()文を入れて調べると、

リストは省きますが、

907 int i = 0;

908 while ((filename = remaining_args[i++]) != NULL) {

909 GtkWidget *window;

910 GFile *file;

911 char *uri;

912

913 window = fr_window_new ();

914 gtk_widget_show (window);

915

916 file = g_file_new_for_commandline_arg (filename);

917 uri = g_file_get_uri (file);

918 fr_window_archive_open (FR_WINDOW (window), uri, GTK_WINDOW (window));

919 g_free (uri); このコードを見ると、

917 uri = g_file_get_uri (file);

918 printf("my_debug/main.c: filename:%s, file:%s, uri:%s\n", filename, file, uri);

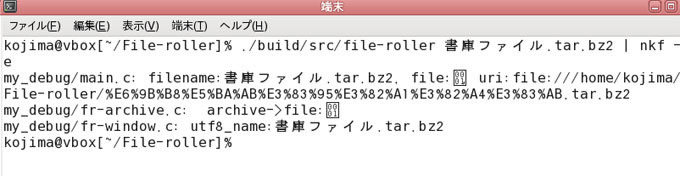

919 fr_window_archive_open (FR_WINDOW (window), uri, GTK_WINDOW (window)); 再度コンパイルし直して動かしてみると、

Google等で調べると、

出力結果にfileは正しく表示されていませんが、

ここで気になるのはfilenameがUTF-8形式で表示されていることです。g_

Creates a GFile with the given argument from the command line. The value of arg can be either a URI,

an absolute path or a relative path resolved relative to the current working directory. This operation

never fails, but the returned object might not support any I/O operation if arg points to a malformed path.この関数が引数に取るのはURIか絶対パス、

どうやらファイル名のエンコーディングの扱いに齟齬が生じている気配なので、

916 gchar *tmpname = g_filename_from_utf8(filename, -1, NULL, NULL, NULL);

917 file = g_file_new_for_commandline_arg (tmpname);

918 uri = g_file_get_uri (file);

919 printf("my_debug/main.c: filename:%s, file:%s, tmpname:%s, uri:%s\n", filename, file, tmpname, uri);

920 fr_window_archive_open (FR_WINDOW (window), uri, GTK_WINDOW (window));UTF-8化されているfilenameをg_

g_

このように修正すると、

どうやら今回のバグは、

後日談

これらの内容を簡単に整理してPlamo Linuxのメンテナ日記に書いてみたら、

改めてmain.

173 static const GOptionEntry options[] = {

174 { "add-to", 'a', 0, G_OPTION_ARG_STRING, &add_to,

175 N_("Add files to the specified archive and quit the program"),

176 N_("ARCHIVE") },

177

178 { "add", 'd', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &add,

179 N_("Add files asking the name of the archive and quit the program"),

180 NULL },

181

182 { "extract-to", 'e', 0, G_OPTION_ARG_STRING, &extract_to,

....

198 { "force", '\0', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &ForceDirectoryCreation,

199 N_("Create destination folder without asking confirmation"),

200 NULL },

201

202 { G_OPTION_REMAINING, 0, 0, G_OPTION_ARG_STRING_ARRAY, &remaining_args,

203 NULL,

204 NULL },

205

206 { NULL }

207 };ここで"add-to"や"extract-to"はfile-roller コマンドに与えることができるオプションパラメータです。それらあらかじめ指定されたオプション以外の部分は、

一方、

そこで、

結論として、

今回の記事だけを見れば、

先にデバッグ作業には探偵のような推理力が必要と述べましたが、

デバッグ作業は、

与えられたソフトウェアを、