昨秋、

3ヶ月ちょっと、

今回は、

インストーラのUEFI対応

前回までに紹介してきたように、

- GPT形式で管理されるHDD

- FAT32形式でフォーマットされたEFIシステムパーティション

(ESP) - UEFIに対応したブートローダ

という条件が必要です。

Plamo-6.

一方、

87 is_gpt=`LANG=C ; /sbin/blkid $ROOT_DRIVE | grep -i gpt`

88 echo "is_gpt:$is_gpt"

89 if [ "$is_gpt.x" = ".x" ]; then # NOT GPT HDD

90 exit

91 else

92 root_drive_has_esp=`LANG=C ; fdisk -l $ROOT_DRIVE | grep EFI`

93 echo "root_drive_has_esp: $root_drive_has_esp"

94

95 if [ "$root_drive_has_esp.x" = ".x" ]; then

96 has_esp=`LANG=C ; fdisk -l | grep -i EFI`

97 if [ "$has_esp.x" = ".x" ]; then

98 dialog --title "No ESP found" --menu \

...

119 else # found ESP on this HDD

120 mkdir /mnt_chk

121 ESP=`echo $root_drive_has_esp | cut -f1 -d' '`

122 #echo "ESP:$ESP"

123 #sleep 10

124 mount -t vfat $ESP /mnt_chk

125 if [ $? -eq 0 ]; then # OK We have formatted ESP.

126 echo $ESP > /tmp/ESP_partition

127 umount /mnt_chk

128 rmdir /mnt_chk

129 else

130 dialog --title "Format ESP?" --yesno \

131 "EFIシステムパーティション($ESP)をマウントできませんでした.このパーティションを \

132 フォーマットしますか?EFIシステムパーティションはFAT32形式でフォーマットされます." 11 72

133 if [ $? -eq 0 ]; then

134 format_esp $ESP

135 else

...このスクリプトでは、

ESPが無ければその旨を表示し、

当初、

UEFIから起動するための3条件全てをインストーラ的に対応することはできなかったものの、

get_pkginfoのfile://プロトコル対応

get_

一方、

この機能を使えば手元にマウントしたDVDイメージをget_

この機能を使うには、

$ get_pkginfo -u file:///cdrom/ local package: btrfs_progs-3.19_rc2-x86_64-P1 new package: btrfs_progs-4.3.1-x86_64-P1 URL: file:///cdrom/plamo/00_base/btrfs_progs-4.3.1-x86_64-P1.txz local package: dhcp-4.2.7-x86_64-P1 new package: dhcp-4.3.3_P1-x86_64-P1 URL: file:///cdrom/plamo/00_base/dhcp-4.3.3_P1-x86_64-P1.txz ...

なお、

$ sudo updatepkg -f /cdrom/plamo/01_minimum/get_pkginfo-git_20160217-noarch-P2.txz

adduser時の文字コード指定機能

最近のデスクトップ環境やアプリケーションを使う場合、

# adduser Can you read Japanese chars on this term? [Y/n] y Japanese mode 新しいユーザのログイン名を指定してください(8 文字以内)。 []: alice alice のユーザ ID は? [自動登録の場合は 1000 番台になります]: alice が属するグループは? [users]: alice は他のグループにも属しますか? (デフォルト設定に追加する場合 --> add:, ,... 他のどのグループにも属さない場合 --> none) [audio,dialout,video,cdrom,kvm,pulse,pulse-access,mlocate,libvirt]: alice のホームディレクトリは? [/home/alice]: alice が使うシェルは? [/bin/bash]: 日本語 locale の設定 1 : ja_JP.eucJP(従来通り) 2 : ja_JP.UTF-8(今風) alice はどちらの locale を使いますか [1]: 2 ウィンドウマネージャ設定 1 : Twm(ごくシンプル) 2 : Xfce Desktop(お勧め) 3 : KDE Desktop(便利だけどやや重い) 4 : MATE Desktop(GNOME2 の進化版) alice が使う WM は? [2]: ...

ここで選択した日本語localeは~/.xinitrcに設定され、

Plamo Linuxではlocaleの切り替えにCライブラリの文字コードを指定するLANGとOUTPUT_

$ env | grep -i -e "lang" -e "charset" JLESSCHARSET=japanese-euc LANG=ja_JP.eucJP OUTPUT_CHARSET=EUC-JP $ source ~/.set_lang_bsh UTF-8 $ env | grep -i -e "lang" -e "charset" JLESSCHARSET=japanese-utf8 LANG=ja_JP.UTF-8 OUTPUT_CHARSET=UTF-8

~/.set_

なお、

EmacsやLibreOfficeを始め、

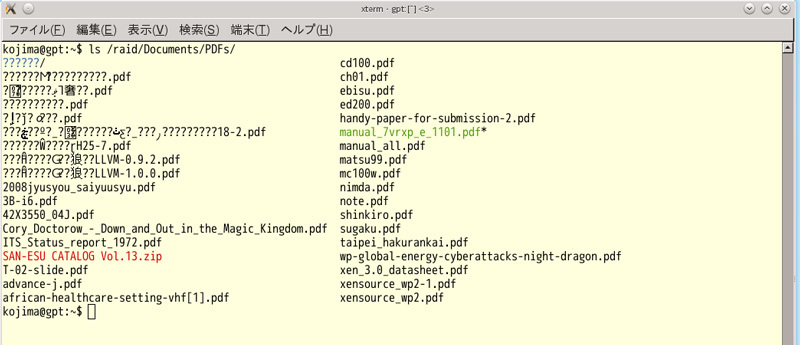

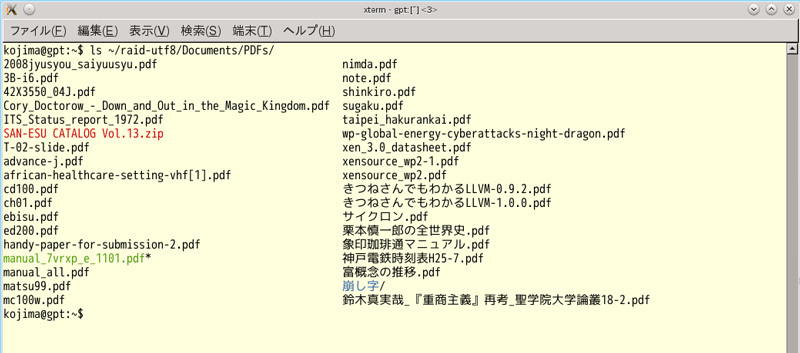

手元ではこのような問題に対応するため、

$ sudo mount -t cifs //myfileserver/raid ./raid-utf8 -o username=kojima,iocharset=utf8,passwd=xxxxx

こうしておけば./

もうひとつ、