12月3日、4日と2日間に渡り開催された世界の第一線で活躍するクリエイター、アーティストが集まるイベント「FITC Tokyo 2011 」に潜入してきた。本稿では、このイベントを前後編に分けてレポートする。

FITCはカナダ/トロントをベースに世界11カ国で開催されている世界規模のイベント。日本での開催は第3回目であり、初の2日間開催となる。ちなみに筆者は実は日本に初めてFITCを持って来た超本人で、今回は縁あってレポーターとしてイベントに参加するということで胸躍らせながら開催地である新宿コクーンシアターに向かった。

1日目のプログラムはAdobeエバンジェリストによるFlash/HTML5最新動向を皮切りに、Flashアニメーターポエ山氏、マーカーレスAR技術を紹介するロシアのエンジニア、日本を代表するクリエイター中村勇吾氏やWebエンジニアMr.DOOBらを招いたCBCNET栗田氏のモデレートのパネルディスカッション、チェコのFlashベースアニメーター、カーネギーメロン大學教授によるメディアアート論など、国籍も話題も超リッチ。一セッションを聞くだけでもお腹いっぱいになるFITC Tokyo 2011の魅力を紹介していく。

「未来を創造する: Webでの表現コンテンツの有効化」

セッションのトップバッターを勤めたのは、Flash担当10年のAdobeのエバンジェリストMike Chambers氏。

Mike Chambers氏

2010年はアップルのiPhone上でのFlash排除、Google/Microsoftなど他企業のHTML5推進とともに、Adobeが11月に発表したAndroidブラウザ向けFlashの開発終了が発表され、Flashエンジニアにとっては今後のFlashの展望が気になるところ。

Mike氏は最初に「Flashエンジニアは、HTML5の表現の世界でも十分に活躍できる。ただこれからもFlashはウェブの表現を牽引していく。重要なのはFlashで何ができるのか? HTML5で何ができるのか? エンジニア自身が把握しておき、自分が表現したいこと、クライアントからの要望に沿うのはどの技術かを理解しておくこと」とメッセージを投げかけた。

そして、HTML5の先進事例を紹介するとともに、AdobeのHTML5/CSS3への貢献およびWebクリエイティブを牽引するFlashの今後のフォーカスエリアを紹介した。

HTML5の躍進:

イノベーションスピードが早まる今、HTML5/CSS3は急激に表現力やパフォーマンスを向上させ商業利用されるケースが増えている。

事例1: 日産USA Flashにフォールバックできるような仕様になっている。 事例2: Les Enfants Terrible (ビデオ表現だけはFlashに頼っている) 。

Mike氏が来場者に「重要だ」と強調していたのは、上述したようにHTML5でできることとFlashでできることを把握しておくこと、そしてFlashだと開発コストは抑えられること、HTML5だとブラウザ統合されているのでユーザーエクスペリエンスは高くなり、モバイルへの移植も容易になると指摘したことであった。

来場者はFlash開発者が多かったため、その上で「Flash開発者にとって大切なのはHTML5で何ができるのか」を把握しておくこととも付け足された。

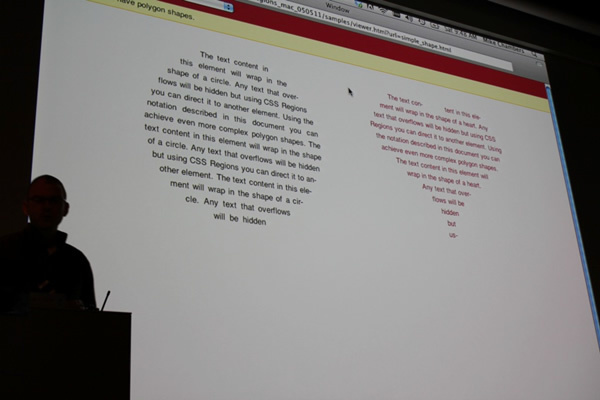

続けて、AdobeのHTML5への取組みを紹介した。Adobe EdgeなどHTML5/CSS3開発者向けのツールを開発していることをデモを見せながら発表したほか、筆者が嬉しかったこととしてAdobeがW3Cに新たなCSS表現として「CSS Regions」「 CSS shaders」を提案していることであった。

CSS Regionsを使った表現

CSS shadersを使った表現

25年以上の歴史があるクリエイティブツールによって制作者を支えていたAdobeが、HTML5/CSS3の業界へも新しいクリエイティブ表現を提案している新たな可能性に期待したい。

また、Flashに関しては今後ゲームとビデオの世界で、よりクリエイター/エンジニアを支えて行く機能を追加していくとのメッセージでセッションを締めくくった。

後半、Lee Brimelow氏が登壇してFlashを使った最新のゲームやFlashの次期機能を紹介

「それでもFLASHアニメが好きなので、」

2つ目のセッションは、自らを本イベントのFlashアニメ要員と語る、ポエ山氏が登壇。自分の好き!を突き進むにはFlashは最高のパートナーと言う。

ポエ山氏

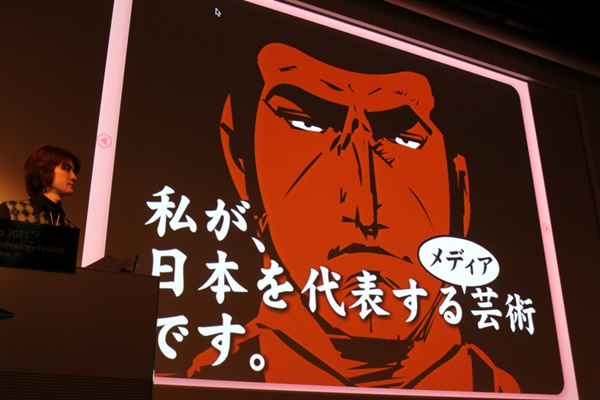

ポエ山氏は、2006年に「ニッポンを代表するメディア芸術 by 文化庁」に選出されたゴノレゴシリーズの「オリジナルキャラクター」を相手に対話式に話を進めた(ゴノレゴシリーズを知らない方は是非ポエ山氏のサイト で予習してほしい) 。

セッションパートナーとなったゴノレゴさん

Flashアニメ全盛期から活躍しているポエ山氏が語るFlashの魅力は「自分にも作れそうでは?」と思わせる手軽さにあったと言う。また、大規模プロジェクトチームではなく一人でマイペースに作成できるのが自身の制作スタイルにマッチしていたとのこと。

そのようなポエ山氏が見る現在を前述の「オリジナルキャラクター」ゴノレゴ氏の口を借りて「Flashはアニメツール以外の複雑な進化を遂げているし、Flash=Android!と夢をみていたのにAndroidブラウザ向けFlash開発を辞めるとはどういうことだ?」と、クリエイターが心に思っていることをずばずばとステージ上で挙げていった(もちろん会場は爆笑の渦) 。

一人で作れるFlashアニメの魅力にハマったポエ山氏だが、一人で作成する際の苦悩も同時に述べている。モチベーションのリスク、コストのリスクなど、一人ですべて切り開かねばならない厳しい世界を経験してきたベテランの彼がFlashアニメの次の活路と考えているのが初音ミクやオリジナルキャラクターを利用したオリジナルPVの制作だ。時間としては数分、そして音楽によるユーザーエンゲージメントにプラスしてアニメーションをつけることで、視聴者に感動を与えることができると、制作事例を含めて紹介した。

むかしむかしのきょうのぼく

頭の中のSzkieletor

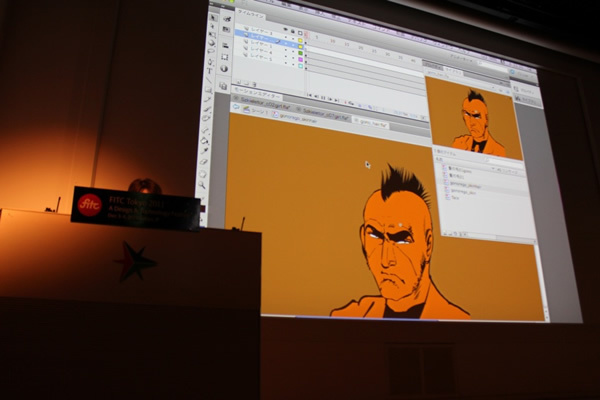

さらに、実際のFlash上でどのようにアニメーションを作ったのかを説明した。その際、オリジナルキャラクターのゴノレゴさんに髪の毛をつけるというお茶目なシーンもあった。

Flashを使って髪を増やすことで、髪がなびく表現を作成していると説明

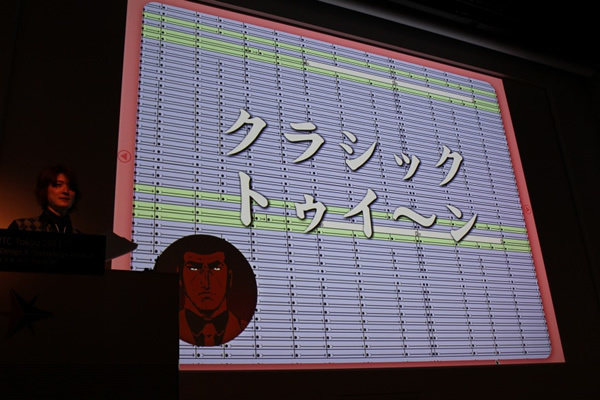

最後に「複雑なActionScript 3.0とか新機能も良いけど、やっぱりクラシックトゥイ~ンを使いこなしてアニメーションを作るのは楽しいよね!」とメッセージを投げかけた。笑いあり感動ありの進行で、筆者がFITC Tokyo 2011初日で感動したセッションの一つになった。

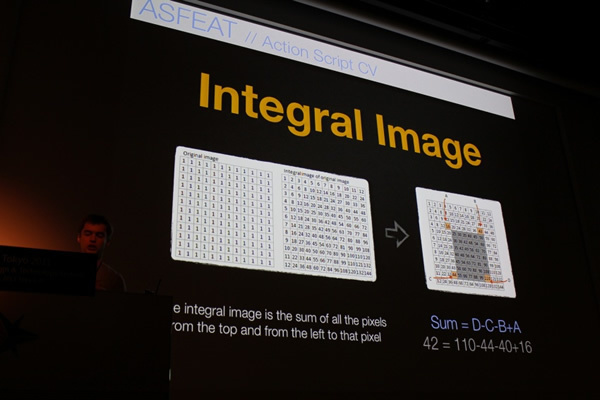

「ASFEAT // Action Script Computer Vision」

3つ目のセッションはがらりと雰囲気が変わり、ロシアから来日したEugene Zatepyakin氏による、画像認識/画像処理のパフォーマンスを徹底的に追究したセッション。

Eugene Zatepyakin氏

Eugene氏は、ARの基本となるマーカーの利用は美しくないため、画像解析でマーカレスマーカを研究し始めたという。そしてASFEATというオープンコードの開発秘話を、彼のロジック、アプローチとともに紹介する内容となった。

話は、いかに画像イメージからマーカーポイントを早く正確に導くかということを中心に進んだ。処理を早くするためにIntegerだけを利用して足し算、引き算、乗算などの計算を速くできるBIT DescriptorやAPE(Another Point Extractor)と言われるインタレストポイントを抽出する仕組み、画像上のポイントをいくつかを抽出し距離と密度を計算し、その「ノーマッチ」の差分だけ計算する方法…など、一言でいうと「なぜそこまで突き詰められるのだ」という一言に尽きるエンジニアの研究姿勢を余すことなく発揮したセッションだった。

高速に動作するマーカのデモ

ASEFTの概論

APE(Another Point Extractor)のデモ

詳しい解説は彼のブログ を確認していただきたいが、筆者がEugene氏のアプローチが面白いと思ったことは「今まで実験的には利用されてきているAR技術が商業に、広告ビジネスに結びつきやすくなるのでは?」と感じた点である。

セッション中に感動して思わずYouTubeへアップしてしまった動画 を見てもらってもわかると思うが、通常のビールのラベルのみを利用してもAR技術を使うことができるようになっている。モバイル+ARの結びつきにより、彼の技術はより商業ベースでも活用されるのではないかと期待する。

「自分に正直でありながら仕事としても成り立つために」

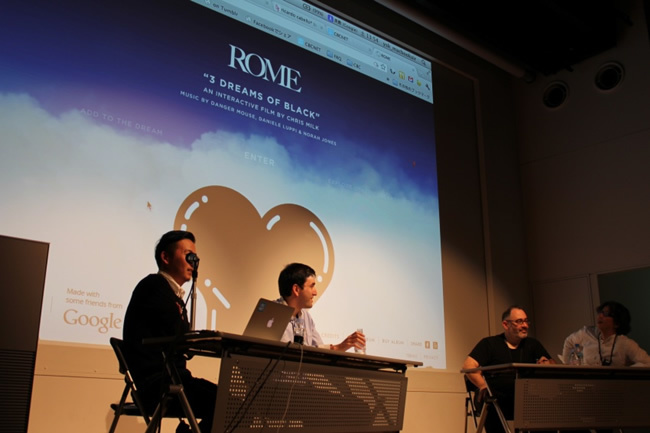

続いて、タイトルがすでに魅力的な、FITC Tokyo 2011唯一のパネルディスカッションが行われた。パネラーとして次の3名が登壇するという豪華なセッションだ。

Mr.Doob氏

GoogleがWebGL推進のためのNorah Jones も参加しているミュージッククリッププロジェクト「ROME 」を手がける。

Golan Levin氏

カーネギーメロン大學でコンピューターアート、メディアアートにて教鞭を振るう。2018年後半にリリース予定の月にロボットを飛ばして月の表面にイラストを描く「ムーンアートプロジェクト 」も企画中。

中村勇吾氏

日本を代表するWebクリエイター。最近ではWebにとどまらず「デザインあ」にてNHK教育子供番組や、岡村靖之のミュージッククリップなども手がけている。

Golan Levin氏(左) 、中村勇吾氏(右)

モデレーターは、FITCを日本にもってくるキッカケともなった世界のメディアアートを語れる貴重な存在である、CBCNET の栗田洋介氏が行った。

栗田洋介氏(左) 、Mr.Doob氏(右)

自己紹介とともに自分のターニングポイントを語るというクリエイターにとっては刺激的なセッションだったのだが、筆者の領域に近しく、感動を覚える作品を紹介してくれている中村勇吾氏のコメントを中心に紹介させてもらう(Mr.Doob氏とGolan Levin氏はセッションがあるが、中村勇吾氏だけ当セッションのみの出演というエクスキューズも考慮いただきたい) 。

登壇者3者ともがお互いをリスペクトしている状況で行われたが、中村勇吾氏が建築家からWebの世界に転身したキッカケも、Golan Levin氏やジョン・マエダ氏など先人へのリスペクトとともに「だったら俺も!」という気持ちがあったことや、いままでの仕事のターニングポイントには常に「人とインタラクション」があったと話す。

素敵な話だなと思ったので、ここで中村勇吾氏の言葉をそのまま紹介する。

中村勇吾氏:

「Webが仕事になってきた最初の1~2年は実はあまり面白くなかった。そんなある日ジョン・マエダ氏と朝食を食べる機会があったのだが『君の作品は面白いものもあるけど、つまらないものもある。どうなりたいんだい?』と問いつめられた。もともと憧れだったジョン・マエダ氏はアカデミックの人」

「問いつめられてついいらっとして『俺はアカデミックではなく、現実の世界で経済的に、現実的に生活できるところでデザインの現場でやっていくんだ!』と言ってしまった。ただ、自分が発した言葉が十字架となり、いまやっている仕事をできるだけ面白くしていかなくちゃいけないんだ、という踏ん切りがつくようになり、そこからグリグリ仕事を進めている。自分にとっては仕事というより誰かと会って影響されるのが転機かもしれない」

そのように語る中村氏が来場者に伝えたい、最近の事例として挙げたのが「FRAMED* 」 。いままでのブラウザという枠を越えてWebのデザインが世界にひろがるように、フレーム=額縁としてカフェなどでも鑑賞できる環境を整えるのがFRAMEDというデバイスでありサービスと紹介した。

FRAMED*は、Golan Levin氏がopenFrameworkやProcessingなどのアーティストのためのプログラミングツールを提供するのと同じく、Webデザイナーをより広いマーケットにつなげるための近道なのかもしれません。FRAMED*で新しい物作りの環境を提示したいという中村氏の発言を受けてパネルディスカッションは進んだ。

パネルディスカッションの最後には、モデレーターの栗田氏より「次の世代のクリエイター、アーティストに伝えたいことは?」との問いかけがあった。3者の回答がそれぞれの立場を表しつつ次世代のクリエイター、アーティストにヒントを与えるものとなりそうなので、そのまま紹介する。

中村勇吾氏:

「昔はアクセスカウンターを自分のサイトに設置するのが目的だった。それがアクセスカウンターは素材化され、当たり前となり、モジュール化されている。今、目的としているものはそのちょっと先にはモジュール化、メタ化していくという流れの中で戦っているのがずっと続くのか?そろそろ終息していくのか? いままでやっているのがどんどん位があがっていくのは面白いけど、怖くもある」

Golan Levin氏:

「アーティストがコンピューターを自在に使いこなせているのを見て、時代は変わったと感じている。ジョン・マエダ氏が『他人のソフトウェアをつかっているのは他人の夢のなかで戦っているに違いない』といった言葉を忘れずに、アーティストやデザイナーは自分の作品を生み出すツールを自分たちで生み出していって欲しい。また、コミュニティを活用していき、みんなで進めていけると良い。夢見る将来が自分たちのための自分たちのソフトウェアを開発して我々の想像を絶するような世界をつくっていきたい」

Mr.Doob氏:

「これからはどんな作品でもつくったらシェアしないとね! シェアすることにより、作品が進化していく価値をわかってください。しかもシェアするって、無料だよ」

登壇者はもちろんのことモデレーターの栗田洋介氏が登壇者一人一人の作品を愛し、語りかける進め方のおかげで、もっと聞きたい!と感じる魅力的なセッションとなった。

「今後のプロジェクト」

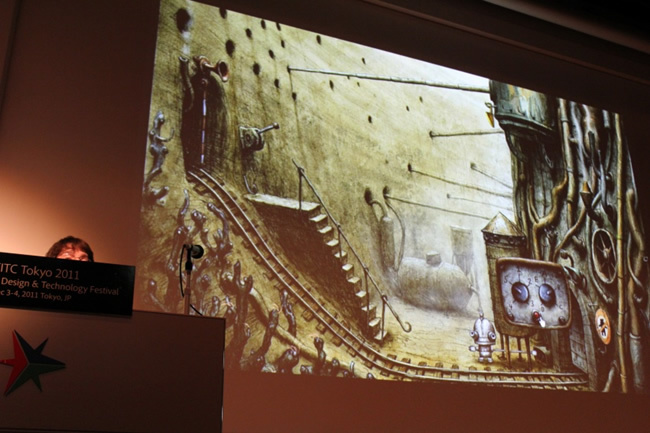

次は、Flashを使ってiOS, Android用の素晴らしいゲームを制作しているAmanita Designの創設者でありデザイナーでもあるJakub Dvorský氏による、事例と制作スタイルの紹介となった。

Jakub Dvorský氏

2年前にリリースされたロボットが主人公のゲーム「Machinarium 」をご存知の方も多いだろう。いまではiPad、Androidでも楽しむことができるこのゲームはチェコのAmanita Designという9名の制作会社で作られている。

彼らのアニメーションクオリティの高さを語るよりもご覧いただくのが一番なので、ぜひ2003年にリリースされたFlashゲーム「samorost 」にアクセスしてほしい。背景の精緻さおよびキャラクターのキュートさがたまらないと思うのは、著者だけではないはずだ。

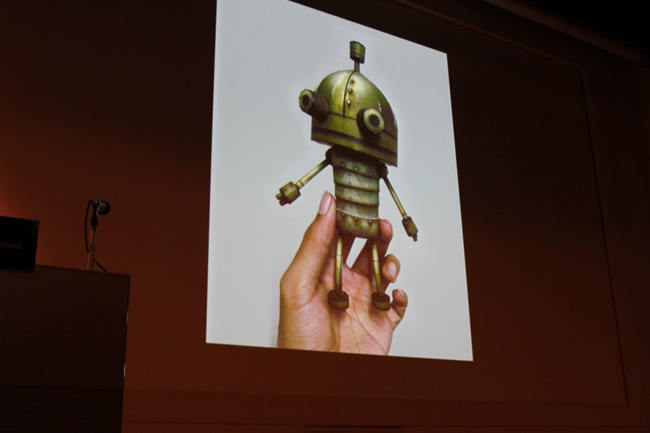

日本でもユーザーが多いと思われるMachinariumだが、世界のファンももちろん多く、今ではコミュニティ主体で関連グッズなども作られているらしい。

Machinarium

ファンが制作したMachinariumの主人公の人形

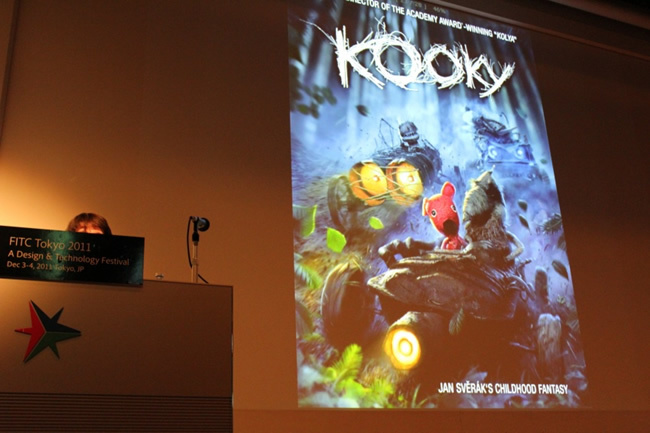

このようなキュートなキャラクターを実写映画で動かしてしまう「KOOKY 」も制作しており、その映画内のキャラクターを作っていることが語られた。

登場人物の絵

チェコの制作スタジオ

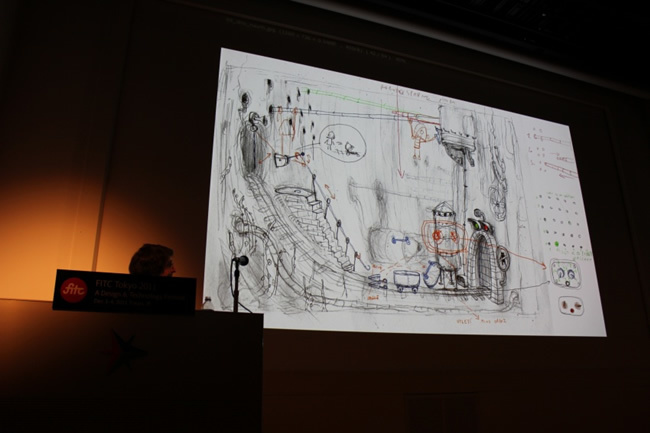

さてMachinariumはロボットが主人公だが、芸術性を失いたくないと考え、「 ロボットのゲーム」だけど背景はすべて手描きにしたという。

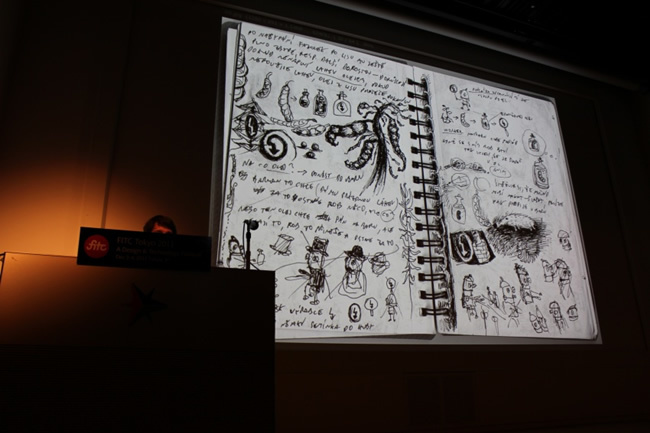

また、「 どのような世界感だと良いのか?」ということをアイディアスケッチを普段持ち歩いているスケッチブックにかかさずに描いているとのことで、アイディアが出尽くしたと感じるときにはスケッチブック3~4冊分が埋まっているとのこと。

アイディアスケッチ。どんどんゲームの世界観に近くなる!

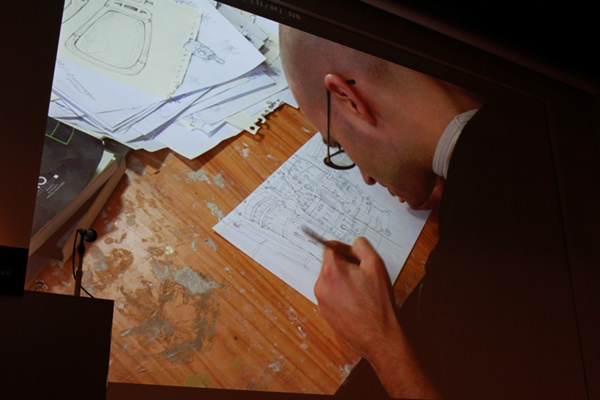

また、背景を描く会社のメンバーは世界観を出すために、右利きなのに、あえて左手で描くことにより温かみ、不思議な世界観を出すような制作上のチャレンジも紹介した。

右利きなのに左手で描く!

手描き→Photoshop→Flashで完成!

Amanita Designのすごいところはそのアニメーション描画力ももちろんだが、ゲームの音も手作りだというところ。尺八やカリンバなども利用して、しかも自分たちで楽器を演奏し音作りを行っているそうだ。これらを最終的にはMaxMSPを使って完成させるという。目と耳とインタラクションすべてが手作りなあたたさが、世界中で人気を博すゲームの裏にはあるのだとつくづく感じた。

新しいゲームも紹介され、木の上に棲む5人(?)の生物が寄生虫から種を守る新作ゲーム「BOTANICULA 」のデモが行われた。

このゲームは、アニメーションをAmanita Designが、音をチェコのオルタナティブバンドのDVAが担当しているとのこと。男性が多い会場にも関わらず、「 かわいい」という声が漏れ聞こえるほどであった。リリースが待ち遠しい作品である。

BOTANICULA

「レスポンスのメディア」

FITC1日目最後のセッションは、アーティストでありエンジニア、そして教育者としてカーネギーメロン大学の准教授としても活躍中のGolan Levin氏のセッション。

Golan Levin氏

Golan氏はセッションのテーマにもなっている、1974年を境に起きた「メッセージ=メディア」から「レスポンス=メディア」の転換を取り上げ、レスポンスこそがメディアであると話す。

このテーマを軸に彼が手がけた事例を紹介していったのだが、そこで筆者が感じたのは「レスポンス」を得るためにGolan氏は人々の「くすっと」笑いたくなる、「 ちょっと」発想の先、という身近でありつつも万人に共通する反応をうまくメディアアートとして落していると感じた。

その「くすっと」や「ちょっと」先のサジ加減の上手さを軸にGolan氏がセッション中に紹介した事例をいくつか紹介する。

ダンサーMerce Cunningham氏が94歳、亡くなる前にモーションキャプチャーした「ダンサーの手の動き」

Merce Cunningham氏は言わずと知れたモダンダンスの巨匠だが、彼も高齢になると全身で踊ることはできなくなった。ただ「手」では踊れる。ダンサーとして全身を活用していきていたマースカニングハムの踊りの結晶を「手」で捉えた作品。

グラフィティ = レスポンスメディア パイチャートステンシルとスプレーを用意し、「 落書き」という人々の反応を用いて状況にあわせてメディア化できるようにした作品。これは19世紀のアメリカで低賃金労働者が仲間同士で「裁判官の家はここ」「 吠える犬がいる」など悪事を働く際に役立つ暗号としてつかっていたHobos Codeからアイディアを得ているらしい。「 落書き」ツールを作ることにより人々の衝動で情報を伝えさせるレスポンスメディア。

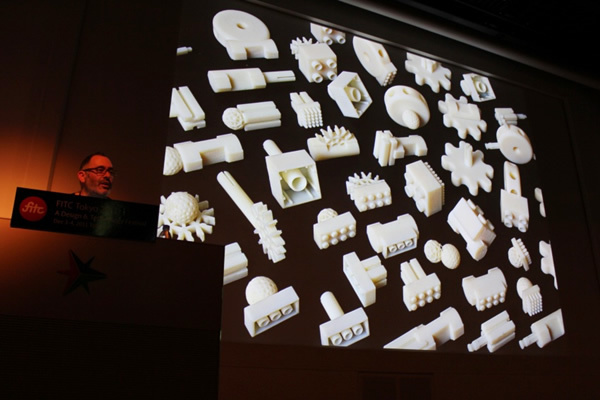

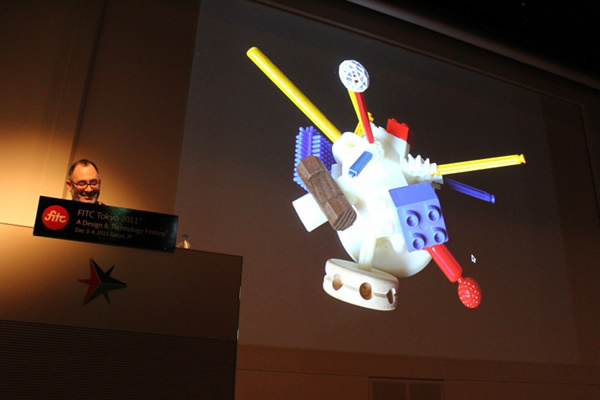

Free Universal Construction Kit

クリエイティブのアクターとして人間が活躍するのに興味をもっている彼は「おもちゃに遊ばれる」「 人がおもちゃで遊ぶ」ことを真剣に考えてFree Universal Construction Kit(略してみてください)を開発しました。レゴでもブロックでも積み木でも、身近なおもちゃを人が自由につなげて遊ぶことができるシステム(筆者の個人的ナンバーワンの発明) 。

Free Universal Construction Kit

見てください。このGolan氏の楽しそうな表情!

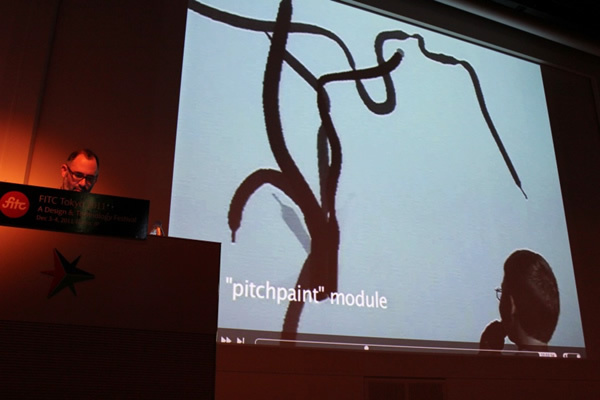

Messa di Voce

声によるペインティング。スピーチしたり唸ったり、歌ったりすると抽象的な表現ができる仕組み

ここで筆者がGolan氏って素敵だなと思ったのは、このシステムをアーティストだけではなく子供達にも使ってもらっている点だ。

子供達に使ってもらっているシーンで「ここです!ここで子供達が自分がアーティストって気がついた瞬間なのです」と強調していた際にGolan氏が人間が持っているアーティスト才能を引き出すことを大事にしていることを実感した。

他にも Ursonate, Double Takerなどの彼の作品が紹介されたが、それは是非彼のサイト から確認していただきたい。

最後に紹介されたのが「#000000book 」というグラフィティの落書きの軌跡をトラックできるサイト。ここではGrafiti Markup Language(GML)という言語を使ってグラフィティお絵描きできる。世界中から集まった30,000ものGrafitiの落書きを測定し数学的に表現することで、違う人間が描いたものも同じような軌跡で分類できたと語る。

このGMLを利用して彼が次のチャレンジしようと考えているのは月にお絵描きをする「MOON ARTS プロジェクト 」 。彼のテーマである「レスポンス=メディア」を一歩進め、人間が月からインスピレーションを受けていた受動的な体験から、月に対して人間が能動的にレスポンスしていけるような仕組みを作って行くチャレンジだという。

月に落書きという、壮大ないたずら計画だなと思いつつ、もちろん筆者も挑戦したいし応援したいと考えている。

(2日目のレポートに続く)