5月20日~22日の3日間、今やLinuxコミュニティの年次イベントとなった「LinuxCon Japan 2014」が開催されています(主催:The Linux Foundation) 。場所は昨年と同様、東京、文京区の椿山荘カンファレンスセンター。今年も海外からLinux開発コミュニティの中心メンバーが来日し、密度の濃いセッションが行われました。

企業が生き残るためには「OSSをどうマネジメントするか」を考えるべき

初日のキーノートのMCは、今年もThe Linux Foundation エグゼクティブ ディレクターのJim Zemlin氏です。今年のお話は昨今話題になったセキュリティ問題に絡めたものでした。

Jim Zemlin氏

冒頭、今年はOSSがこれまでやってこなかった「インターネットの安定性の強化」にコミットしたいと述べたZemlin氏。The Linux Foundationが新たに始めたプロジェクトをいくつか紹介していきました。OSSでSDNを構築するOpenDaylightやIoT(Internet of Things)普及のための団体「AllSeen Alliance」など、よりハード寄りの活動が目立ちますね。そのひとつとして「Core Infrastructure Initiative」という活動にも触れました。

先日アナウンスされ、インターネットの安全性を揺るがす大問題となったOpenSSLのHeartbleed脆弱性問題で明らかになったのは、ネットを安全に使うための技術のかなりの部分をOSSが担っていること。そしてそれが破られると、時には小さなOSSプロジェクトでは負いきれない多大な影響が及ぶことがある点です。

こうした、重要でありながら規模は小さなプロジェクトを支援するため、大きな組織が人やコードを提供していくのがCore Infrastructure Initiativeの目的です。メンバーにはAmazon、Google、Facebook、Cisco、Dell、Intel、IBM、Microsoft、Qualcomm、VMwareなど錚々たる企業が名を連ねています。インターネットの安全性確保は、もはや全世界一丸で取り組むべき問題になっていると言えるでしょう。

次にZemlin氏は、OSSに関するもうひとつの大きなトピックとして、すでに起こっているハードウェアのコモディティ化、それにともなうソフトウェアへの付加価値の移行の加速について触れました。多くの企業はかつて無いほどの費用をソフトウェア開発、そして能力の高い開発者の給与や確保資金に充てています。OSSの利用でソフトウェアのコモディティ化が進行する中で、これまでのように組織内だけのソフトウェア開発では大きな付加価値を生み出すことができません。

「新たなソフトウェアのマネージ─組織外のソフトウェアの管理をどうするか─で企業価値が決まる」というZemlin氏。将来的にはソフトウェアの80%はOSSベースになるとZemlin氏は予測します。企業は残り20%で重要な差別化を行わなければならないとしたら、OSSにどうコミットし、OSSをどのように製品に取り入れるかが大きなポイントとなるのです。

こうした「企業外のソフトウェアスタック」を取り入れるためには新たなスキルが必要です。自分たちだけの技術をどこまで提供するか、外部(OSS)の開発プロセスへの理解も深める必要があります。また外部の技術を社内の技術とどうマッチさせるか、さらにコンプライアンスの統合等々、多くの課題があるでしょう。これには長期的に取り組む必要があり、企業内であってもフルタイムでOSSに向き合う担当者が必要となります。

もちろん、すでにこうした動きに対応した企業は少なからずある、とZemlin氏は言います。そしてThe Linux Foundationへ長年コミットする等、日本でもこうしたマネジメントに取り組んできた企業としてNECや富士通、日立の名を挙げました。Zemlin氏は「これから生き残るためには、これらの企業のやり方を学ぶべき」と語ってスピーチを結びました。

ネットワーク仮想化のカギを握るSAL

続いて、The Linux Foundationが今最も力を入れていると言ってもいいプロジェクト、OpenDaylight Projectのエグゼクティブディレクター、Neela Jacques氏が同プロジェクトとSDNの現状について講演しました。

Neela Jacques氏

Jacques氏はまず「ネットワークは転機を迎えている」と述べ、ストレージやOSの仮想化に続いてネットワークにも抽象化、仮想化が必要とされながら、実際には進んでいない現状を紹介しました。さまざまなレイヤでツールや規格が乱立していて、一元集中できていないのは誰しも認めるところです。実装についても、ほとんどのメーカが標準化されれば2年以内に90%は自社製品に統合できると言います。しかしそれを信じている人はほとんどいません。

同氏はこの状態を「ユーザに競馬の勝ち馬に賭けさせるようなもの」と言います。( ベンダは)みんな勝負が決まってから勝ち馬に乗ろうと(自社の機能に加えようと)しているのです。「 全員が議論の脇役になっている」( Jacques氏) 。

こうした状態を何とかしようと、OpenDaylightではもっと大きな議論から進めているとJacques氏は言います。ネットワーク仮想化の大きな方針の違いに“ imperative” かどうか、という見方があります。Jacques氏はこれを軍隊にたとえました。昔の軍隊のように、どこで銃の引き金を引くかまで命令で決まっているか、現在の特殊部隊のように、人質救出といった目的だけを指示し、そのための行動についてはある程度インテリジェンスを残すかという2つのモデルです。

Jacques氏は「いろいろ考えましたが、どちらが良いのかは私にもわからない(笑) 」と言いつつ、「 両方あっても良いと思っている」と述べ、これをまとめるのがOpenDaylightだと語りました。他にも「ソフトウェア主導/ハードウェア主導」「 オープンソースのみ/プロプライエタリを認める」といった対立軸がいくつかあります。これらを克服していくのがOpenDaylightの目的の1つです。

具体的な解決方法としては、Linuxとまったく同じだとJacques氏は言います。コアのコードには誰でも触ることができ、全部を使っても一部だけを使ってもかまいません。そして重要なのは「1つの会社だけがコントロールしない」ということ。これこそがネットワークの仮想化やSDNに統一した規格をもたらす、そのためのOSSであり、多くのメンバーが平等に意見を出し合い、開発を進めるモデルがあるというわけです。

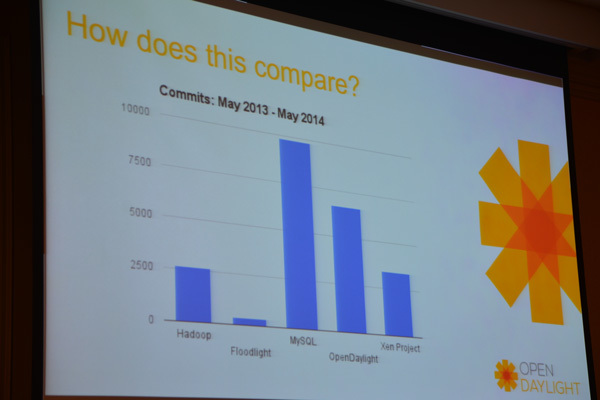

そして、この2月にリリースした「Hydrogen」と呼ばれるコード基盤を例に、OSSプロジェクトとしての順調な立ち上がりをアピールしました。昨年の1年間を比較すると、MySQLには負けますが、HadoopやXenと比べても非常に活発なコミットがあったそうです。

「誰もが参加し利用できるSDN」の技術的なキモとなるのがSAL(Service Abstraction Layer)です。SALの存在によって、自社独自の技術やプロトコルを標準に合わせたり変換することが容易になっています。現在OpenDaylightには大手のネットワーク、IT企業をはじめ大学などの学術組織や個人など、ざまざまなメンバーが参加していますが、SALのもたらす互換性のおかげで、開発企業だけではなくエンドユーザが容易に手元の環境でネットワーク仮想化を試すことができるようになったと言います。「 SALはネットワークにおけるLinuxカーネルのようなもの。皆がLinuxカーネルに触れるようにOpenDaylightに触れてほしい」( Jacques氏) 。

コンセンサスベースの開発から生まれた一大ソフトウェア群

3番目のスピーカーは、Apache Software Foundationのエグゼクティブバイスプレジデントを務めるRich Bowen氏です。Apache Software Foundation(ASF)は、読者の皆さんには説明の必要もないOSSの一大プロジェクトです。Apache WebサーバをはじめHadoop、CloudStack、Tomcat、Spam Asssasinなど、その恩恵を受けたことのない方はおそらくいないでしょう。

Bowen氏そんなASFのプロジェクトとしての特徴と、Linuxのカーネル開発プロジェクトとの違いについて語りました。

Rich Bowen氏

ASFは財団としては1999年に設立されました。最初は「Apache Group」という名前で、設立メンバーは8名でした。それが現在では149のOSSプロジェクトと、3,500名の開発者を抱える組織に発展しています。そのプロジェクトとしての特徴を一言で言うと「平坦なマネジメント」 。通常のOSSプロジェクトでは必ずいる「テクノロジーリード」という役割がありません。一方LinuxにはLiuns Torvaldsという絶対的リーダーいるのは周知のとおり。両者は非常に対照的なプロジェクトと言えますね。

プロジェクトにはプレジデントがいますが、テクニカルなことには関与せず、ライセンスの管理等、運営のインフラをサポートするのが役割です。監視する点は「公益のためにソフトウェアを提供する」というASFのミッションに合っているかどうかといった内容に限られます。「 コードに関しては口を出さない」( Bowen氏) 。Apacheライセンスも、ビジネス利用にフレンドリーな内容として知られています。また、ASFのメンバーシップには「個人」しかありません。会員はすべて個人会員というのも大きな特徴です。

このような方針は「Apache Way」と呼ばれています。Apache Wayの基本は「コンセンサスベースの開発」 。つまり、どこかの個人や企業の意向だけで決めないことです。リリースなどの重要な決定はメンバーの合意(投票による多数決)で決まります。もちろんその前に議論もあります。「 議論の上で投票することでベストなアイデアが勝つのです」( Bowen氏) 。これによって独自性を保ちつつより良いプロダクトが開発される効果もあるとのこと。

Dockerが仮想化に対する見方を変えた─パネルディスカッションから

キーノートの最後は、仮想化やクラウド業界の最近のトピックに関するパネルディスカッションです。LinuxConではおなじみのFernando Luisさん(NTT)の司会の元、4人のパネリストが登壇し、ディスカッションが行われました。

パネルの模様。左から司会のFernando Luis Vazquez Cao氏(NTT) 、Daniel Veillard氏(Red Hat) 、Bruno Cornec氏(HP) 、David Nalley氏(Citrix) 、Nigel Kersten氏(Puppet Labs)

パネルは、最近大きな流行となっているコンテナベースの仮想化について、とくにDockerの大ブレイクの話題を中心に進みました。コンテナベースの仮想化の躍進でハイパーバイザは今後消えていくのか? との問いには、メインフレームなどと同じで消えてしまうことはないし、そもそもコンテナはそんなに新しい技術ではない、とのこと。最終的には利便性のある方が勝つのでは、という意見も出ました。

Dockerの大ブレイクの理由については、アプリケーション側から見せるという観点の転換がよかった、利便性がよくわかる、という見方の他、マーケティングが上手いだけといった意見もありました。Dockerがコンフィギュレーションマネジメント(CM:構成管理)のジャンルを殺してしまうのではないかとの話に、まさにCMツールであるPuppetのNigelさんは「私もまだピザが食べたいのでCMには消えてほしくない(笑) 」とジョークを交えつつ、デプロイメントツールのバリエーションとしてDockerもCMツールも棲み分けていくのではないかとの結論になったようです。

参加者に配られたTシャツ