前回に引き続き、実際に自作PCを組み、UbuntuをインストールしてLLMを動作させるところまでを行います。

組むときの注意点

ひととおりパーツが揃い、実際に組む段階になったら、手袋があるかどうかを確認してください。

手袋は軍手のようなものではなく、電気を通さないものにしてください。100エンショップでも買えます。

必要な理由はいくつかあり、マザーボードにしろPCケースにしろ鋭利な部分が多く、手袋なしだと生傷が絶えません。ちょっと指を潰してしまった場合の保護もできますし、メモリーやM.

手袋は可能な限りずっと付けたままとし、細かい作業をするときだけ外すようにしてください。

何よりも大事なのは、これを常に意識してください。

PCパーツで怪我をすると痛いです。本当に痛いです。気をつけてください。

組み上げる

正直なところ、具体的な組み方に関しては動画のほうが圧倒的にわかりやすいです。そして、YouTubeにはその手の動画が無数に掲載されているため、あらためてここで詳しく解説するまでもありません。

というわけで、かいつまんでポイントだけを説明します。

CPUを取り付ける

まず最初にするのは、マザーボードをCPUに取り付けることです。もちろん明確な順番があるわけではありませんが、そうすると組み立てやすいのです

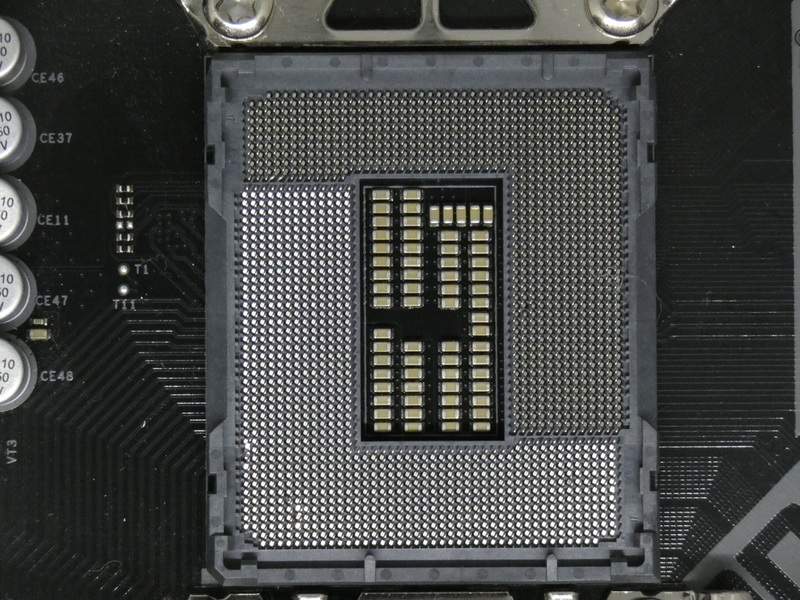

昨今のCPU

CPU上下に溝があるので向きを誤って取り付けることは構造上ありえませんが、無理にはめようとしてピン曲げを発生させてしまうおそれもあるため、事前に向きはよく確認しましょう。また、マザーボードのピンが曲がっていないことを確認しておくのも重要です。

というのも、ソケットのピンが曲がった場合、どのようなエラーが出るのか予測が困難だからです。筆者の手持ちのマザーボードでピンが曲がってしまったものがありますが、こちらはメモリーエラーで起動しませんでした

メモリーを取り付ける

例外はあるものの、Micro-ATXサイズのマザーボードではメモリースロットが4つあることが多いです。2枚挿しの場合、接続するスロットが決まっていますので、事前にマニュアルをよく確認してください。たいていの場合はCPUに近いところからA1、A2、B1、B2と割り振ってあります。2枚挿しの場合はA2とB2に接続することが多いです

メモリーも向きがありますが、こちらも誤って接続してしまうことはあまりないでしょう。しかし向きが誤っているとメモリーに傷がついてしまうことがあるため、注意してください。

メモリースロットは固いことがあります。その場合、あまり端ではなく中央に近いところから力を加えてやると、スッと入ることがあります。繰り返しますが、力加減には細心の注意を払ってください。

そして、メモリーを触る場合は、手袋必須です。

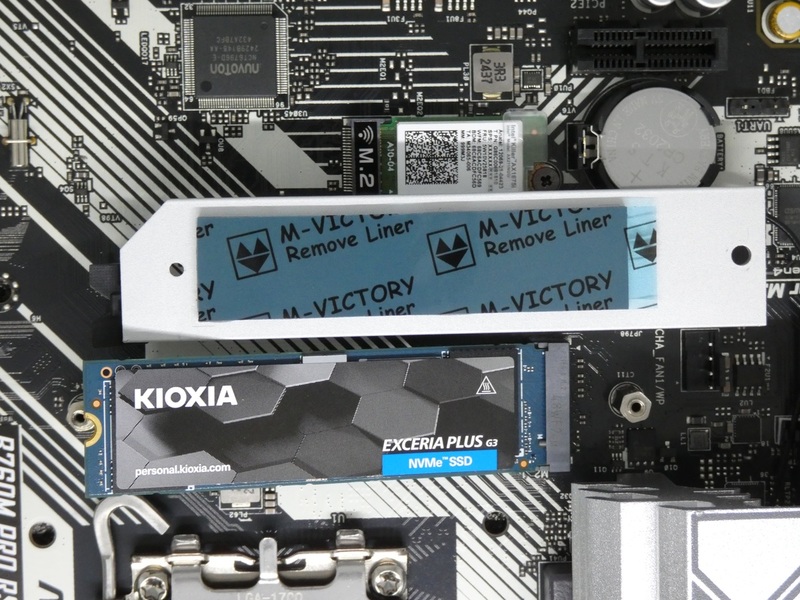

SSDを取り付ける

マザーボードによってはSSD用のヒートシンクが付属しているものがあります。本マザーボードも該当します。その場合、サーマルパッドには保護シートがついているので、これを忘れずに剥がしてください

CPUクーラーを取り付ける

原則として、CPUクーラーを取り付けるのはメモリーとSSDを組み込んだ後がおすすめです。今回は該当しませんが、CPUクーラーが大きい場合メモリーやSSDが取り付け不可能になることもあるからです。

CPUクーラーは通常多くのCPUソケットに対応しており、それらを接続するブラケットを用意することによって吸収しています。今回はSocket 1700用のブラケットを取り付けています。このあたりはマニュアルをよく確認してください。

今回使用したIS-40X-V3はありませんが、バックプレートが付属していてそれとCPUクーラーをマザーボードから挟み込むタイプのモデルもあります。それだとマザーボードを裏返さなくても作業できるため、もう少し楽です。このあたりは値段相応といったところです。

CPUクーラーの裏側にも保護シートがついています。これは必ず外しましょう。そうしないとCPUクーラーによる冷却が無駄になります。

CPUグリスをどのくらい塗るのかは難しいところで、さまざまな流儀があります。筆者の場合はちょんちょんと数カ所につける感じにしています

CPUクーラーは、当然ですが電源を取る必要があります。通常のマザーボードであればケース用も含め複数箇所にクーラー用のピンがあるため、どこを使用するのかマザーボードのマニュアルをよく確認してください。もちろん取り付けるのはどこでもいいのですが、クーラー用のピンには順番があって、あとから回転数を確認するような場合にわかりやすいので、1番を使用するのが強くおすすめです。

PCケースに組み込む

PCケースに組み込む際の注意点としては、ケーブリングとパネルヘッダーでしょう。前者はケーブルは可能な限りまとめたほうがいいということで、筆者はねじりっこを使用しています。100円ショップで結束バンドを買ってくるのもいいでしょう。今回は発熱が少ない構成なのでケーブリングは適当です。

後者は電源ボタンやLEDを接続するピンヘッダーですが、なかなかに間違えやすいところです。必ずマニュアルを確認しながら作業しましょう。コネクターをよく見ると▼が書かれており、これはプラスであることを示しています。なお今回のケースにはリセットボタンはありません。

組み込んだところが図7です。

電源オンとUEFI BIOSアップデート

この段階で一旦電源をオンにしてみて、正しく起動するか確認してください。最近の多くのマザーボードには

無事に起動したらOSインストール済みストレージが接続されていない限りUEFI BIOSが表示されます

購入したてのマザーボードは、多くの場合は最新のUEFI BIOSになっていないことがあるので、アップデートすることをおすすめします

起動してしまえば適合したUEFI BIOSであることは間違いないのですが、IntelにしろAMDにしろ多かれ少なかれ不具合が解消されていることが多いです。使用時に最新にすれば、あとのアップデートは任意で構わないですが、筆者はよほどのことがない限りは上げないようにしています。もちろん新しくCPUを購入してそれに対応するために事前にアップデートすることはありますが、このマザーボード

Ubuntuインストール

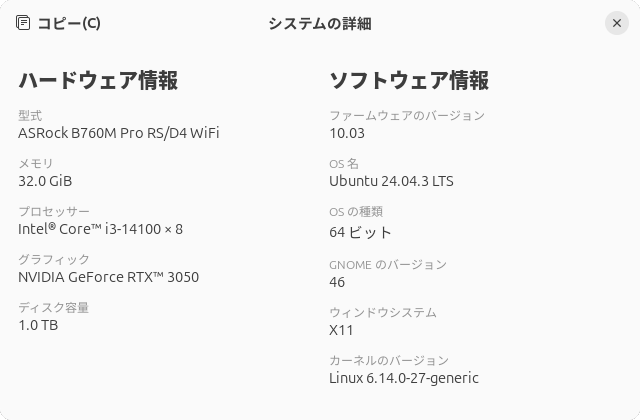

Ubuntuのインストールは、今回の構成であれば特に気をつけるべき点はありません。Wi-Fiも認識しています

LLMを実行する

GeForce RTX 3050 LP 6Gを接続して、第872回と同じようにローカルLLMを実行できるかを確認します。

モデルは、今話題のgpt-oss-20bにします。

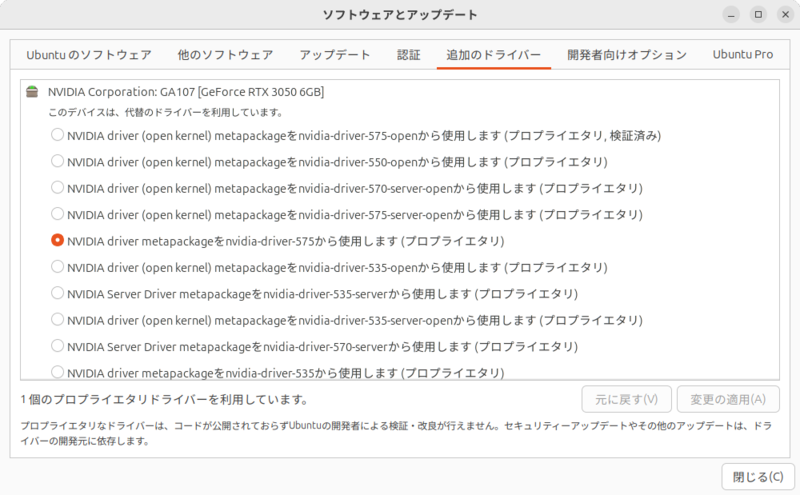

基本的には第872回のとおりですが、NVIDIAのプロプライエタリなドライバーのバージョンは575にアップデートしています

またモデルは既存のものをダウンロードすることにしました。次のコマンドを実行してください。

$ cd ~/Downloads/ $ wget https://huggingface.co/unsloth/gpt-oss-20b-GGUF/resolve/main/gpt-oss-20b-Q4_K_M.gguf

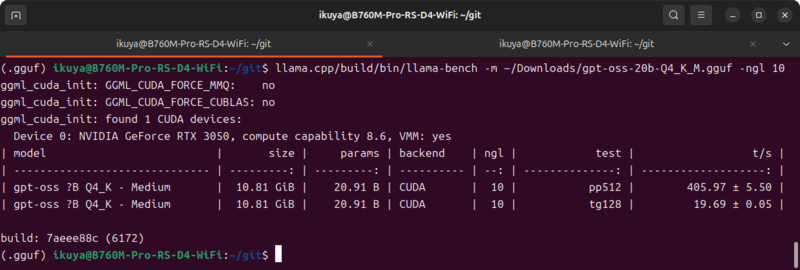

llama-benchを実行してみたところ、約20t/

$ cd ~/git $ llama.cpp/build/bin/llama-bench -m ~/Downloads/gpt-oss-20b-Q4_K_M.gguf -ngl 10