便利なツール、使ってみたくなる魅力的な部品が続々登場し、また回路方式も新しいものに変わってきています。

ここで、少しだけ紹介しますので、参考にしてください(詳細をお知りになりたい方は、『作る、できる/基礎入門 電子工作の素』(技術評論社刊)をご覧ください)。

表面実装部品のはんだ付け

フラットパッケージ(表面実装)の電子部品が最近では、簡単に入手できるようになりました。作品をコンパクトにしたいとき非常に便利です。

小さな高機能部品

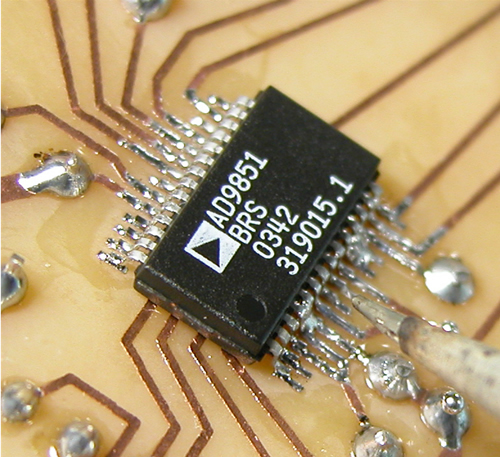

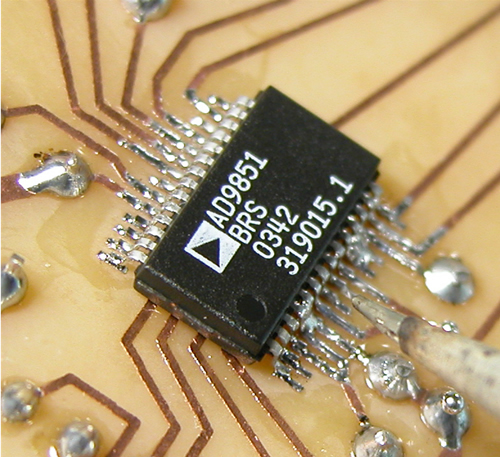

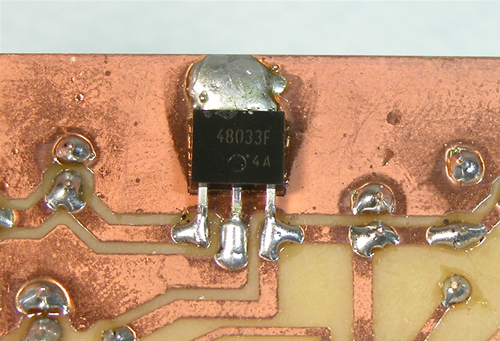

写真1は表面実装のICです。サイズはなんと約10mm×8mmしかありません。28ピンのICですから、10mmの間に14ものピンが並んでいるわけです。

周囲の部品を取り付ける前に作業を行う→はんだメッキ→位置合わせ→・・・などなど、ちょっとしたコツが必要になります。

写真1 表面実装部品のはんだ付け:その1

チップサイズの抵抗、コンデンサ

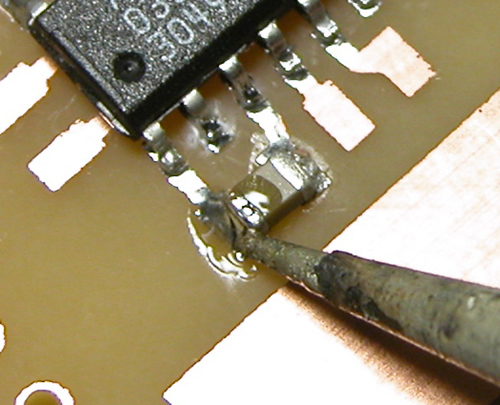

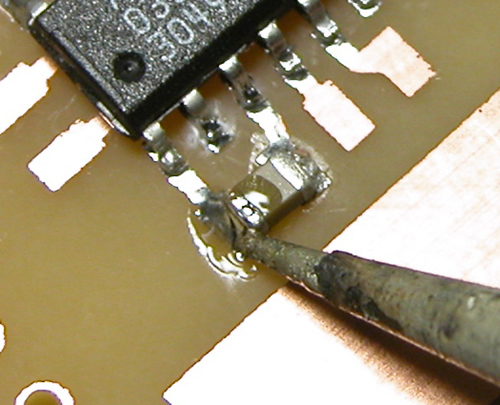

写真2はチップ型の部品で、こちらも非常に小さなサイズの部品です。

ランドの片側をはんだメッキして仮止めし、反対側を固定します。難しい技術はいりませんが、手順とコツを頭に入れておくと、作業は楽になります。

写真2 表面実装部品のはんだ付け:その2

3端子レギュレータ

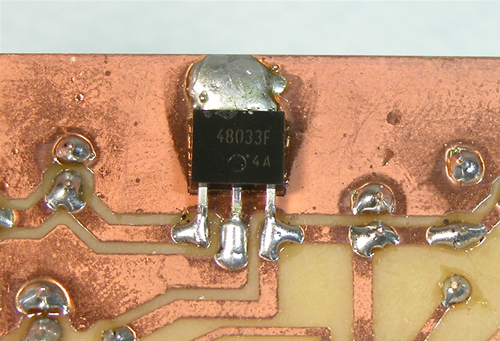

写真3は、フラットパッケージタイプの3端子レギュレータを実装したところです。放熱が問題になりますが、写真のように部品のフィンを基板にはんだ付けして放熱します。その際、30W程度の大型のはんだごてを使うと素早くできます。

写真3 実装例

EDAツールを使ってみる

使いやすく、機能も豊富で何よりフリーバージョンが入手できるEDAツールに『回路図・パターン図作成ツール「Eagle」』があります。

パソコンとこのソフトを使えば、回路図の描画、修正、基本回路の応用が簡単にできます。マジックインキで塗ったり、レタリングを貼ったりする手間から解放されて、非常に便利です。

「Eagle」

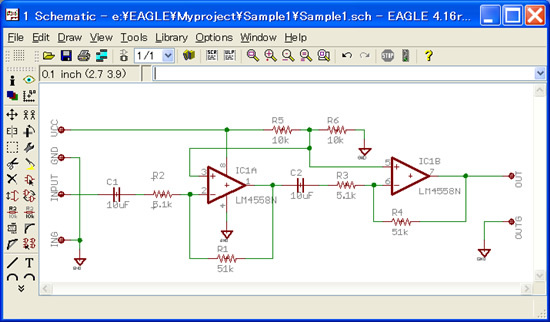

「Eagle」は、回路図作成とパターン図の作成を一体化した強力なツールです。フリーバージョンには、基板サイズと回路図枚数の機能制限がありますが、アマチュア工作で利用するぶんには、必要十分な機能を備えています。まずは試してみてください。とにかく、EDAツールがどんなものか、何ができるのかなどを理解するにはもってこいのソフトです。

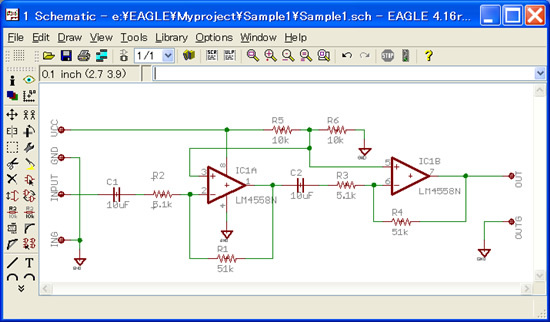

図1 Eagleの操作例

回路図の作成

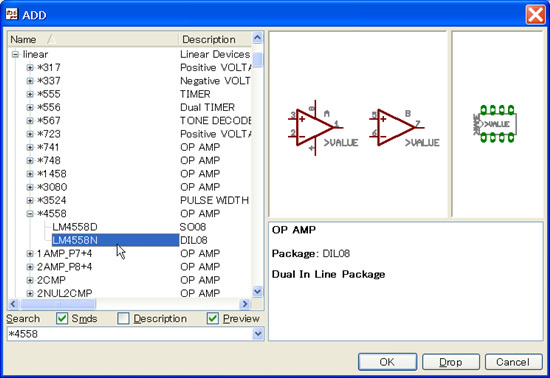

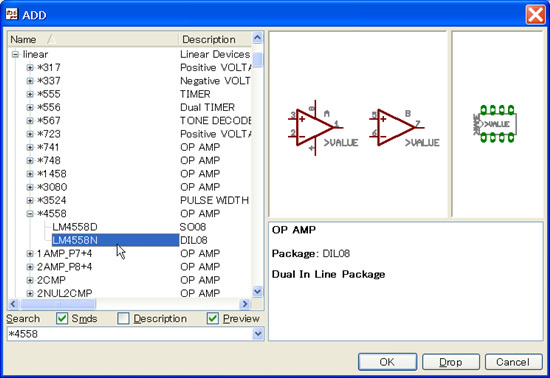

「Eagle」の画面上に、部品を配置して、配線していきます。部品はツールバーにある〔部品選択アイコン〕をクリックすると一覧表が表示されるので(図2参照)、ここから希望する部品を選択します。

図2 部品の選択

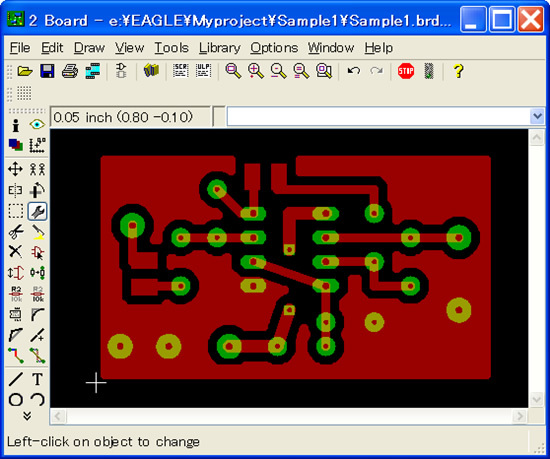

部品の回転、移動、左右反転を行い、部品を配置し、〔配線アイコン〕で配線します。配線が終了したら、配線の交点を配置して完了です(図1参照)。

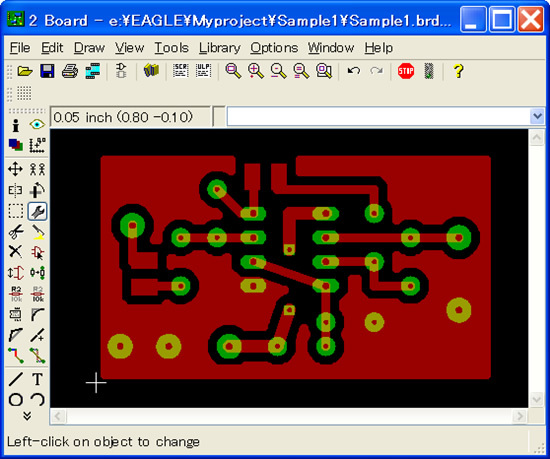

日本製の部品数が少ないところが欠点ですが、ライブラリにない部品は追加登録できます。回路図を作成したら、次はパターン図を作成します。部品を移動→配線→パターンの幅を変更→・・・。ここでのポイント、注意点は書籍をご覧ください。

図3 パターン図の作成

でき上がったパターン図は、ガーバーファイルというデータで、基板の作成を業者に発注することも可能です。

EDAツールの情報はインターネットで簡単に見つけることができますし、情報量も増えてきています。困ったときは書籍やWebで調べられますので、ぜひチャレンジしてください。

さて、駆け足に、しかも数点のみの紹介しかできませんでしたが、このほかにも新しい回路方式、電子部品などの使い方、コツ、勘所を本書『作る、できる/基礎入門 電子工作の素』で詳しく解説しています。ぜひご一読ください。