有機化学と美術館って、どこか不思議な組み合わせではないですか?そもそも有機化学って何?っていう人もいるかもしれませんね。有機化学の定義をちょっと教科書的にいえば、「炭素を中心とした化合物(有機化合物)を研究する化学の分野」となります(多少の例外は除く)。

その昔(19世紀初頭)には、タンパク質や糖などいった生体に関わる分子は、生命が持つ神秘的な力のみが作り出しうると考えられていて、こうした化合物を「有機化合物」、それを扱う学問を「有機化学」と呼んでいたのでした。この概念を打ち破ったのが、当時28歳の若き化学者、ドイツのウェーラーでした。彼は生体の力によってのみ作り出されると信じられていた尿素を史上初めてフラスコ内で人工合成することに成功しました。それから時は流れ、現在では、上記のような意味で、「有機化学」という言葉が使われています。

見回してみれば、金属やガラス、食塩などを除くたいていの身の回りのもの――私たちの体を作る脂肪やタンパク質も、プラスチックも紙も木も、砂糖もアスピリンも、あるいはダイオキシンや合成着色料だって全て「有機化合物」に入ります。つまり、有機化学を知るということは、この世界がどうやって出来ているかを知ることである、と言ってしまっても過言ではないでしょう。

本書『有機化学美術館へようこそ――分子の世界の造形とドラマ』ではこうした数多くの美しい化合物、見事な機能を持った分子を紹介しています。それらはほとんど、化学者たちが「有機合成」の技術を駆使して作り出したものばかりです。丈夫なプラスチックも病苦を和らげてくれる医薬も、全ては「有機合成」という確立された技術のたまものです。有機合成化学者の職人芸ともいえる技の数々、美しく、ときには不思議な形をした分子を眺めながら、その誕生の歴史やドラマを楽しんでみてください。

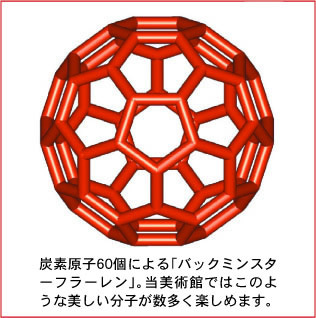

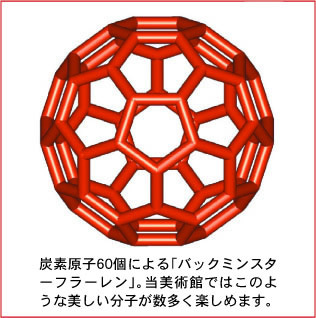

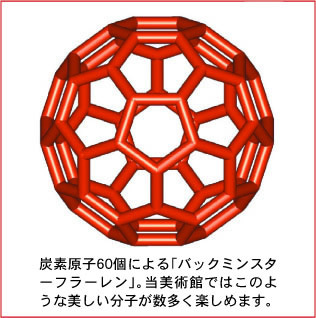

炭素原子60個による「バックミンスターフラーレン」